Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch

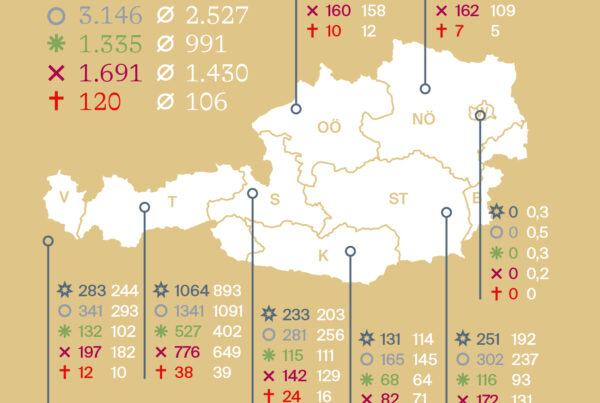

Dieses Interview ist in der Winterausgabe 2023/24 des ÖKAS Fachmagazins analyse:berg erschienen.

Werde Abonnent von analyse:berg. So bekommst du die Magazine gleich nach Erscheinen bequem nach Hause geliefert und unterstützt gleichzeitig die Arbeit des ÖKAS.

In memoriam Günter Auferbauer

Unser Nachruf für Günter Auferbauer 1940 – 2025. findet ihr hier.

Wo mein Auge einen Halt findet

Interview mit Günter Auferbauer

Günter Auferbauer und seine Frau Luise haben rund 50 Bücher verfasst, die einschließlich Kurzführer zu etlichen Wanderkarten, und sind vielleicht die letzten Autoren von alpiner Führerliteratur, die ausschließlich aufgrund eigener empirischer Erfahrung schreiben. Die beiden zählen auch zu jenen wenigen Bergsteigerpaaren, die gemeinsam alt wurden und sowohl privat als auch beruflich eine echte Lebensseilschaft bilden.

Im Gespräch mit analyse:berg gibt Günter Auferbauer – langjähriges Expertenmitglied beim ÖKAS – Einblicke in sein Bergsteiger- und Berufsleben, erzählt von Zufällen und jugendlichem Übermut sowie von entscheidenden Erkenntnissen, deren Ursprung in einem schicksalhaften Tag, konkret im 30. Juni 1963, gründet.

Im Gespräch:

Günter Auferbauer

Autor, Bergsteiger, ÖKAS-Mitglied

Interview:

Peter Plattner

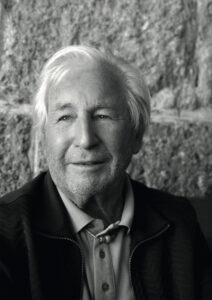

↑ Günter Auferbauer nach dem Gespräch mit analyse:berg

Foto: argonaut.pro

a:b

In den letzten 30 Jahren bin ich immer wieder über deinen Namen gestolpert, vor allem als Autor von unzähligen Büchern. Außerdem kenne ich dich und deine Gattin Luise als eines der wenigen „Bergsteiger-Ehepaare“ und ich habe dich als ÖKAS-Expertenmitglied persönlich getroffen. Was ist deine Geschichte?

GA

Ich bin gelernter Schriftsetzer und bei uns war es üblich, auf die „Walz“ zu gehen. In diesem Fall gab es eine innige Verbindung zur Typographie in der Schweiz. Zweimal, für jeweils ein halbes Jahr, war ich mit zwei Berufskollegen nach Bern bzw. nach Genf gezogen. Nebst der Arbeit lag unser Augenmerk natürlich am Bergsteigen. Im Grunde habe ich die Westalpen früher und in größerem Umfang kennengelernt als die Ostalpen.

Dass ich heute noch hier am Tisch sitze, ist einem mir bis heute unerklärbaren Umstand geschuldet. Der 30. Juni 1963 geriet zu meinem zweiten Geburtstag:

An diesem Tag wollten wir – meine beiden Berufskollegen und ich – durch das Whymper-Couloir auf die Aiguille Verte. Allerdings habe ich in der Früh auf der Couvercle-Hütte im Gästekorb meine Fäustlinge vergessen. Erst am Couloir-Einstieg bemerkte ich mein Missgeschick, löste mich aus dem Seil, ging zurück zur Hütte. Meine Freunde stiegen ein. Gegen 11:00 Uhr sah ich die beiden zum letzten Mal: zwei Punkte, bergwärts, in die Nebelhaube steigend. Diethard und Herwig kehrten von dieser Tour nicht mehr zurück. Vermutlich infolge aufgestollter Steigeisen waren sie abgestürzt. Hätte ich meine Fäustlinge nicht vergessen, ich wäre der Dritte dieser Seilschaft gewesen.

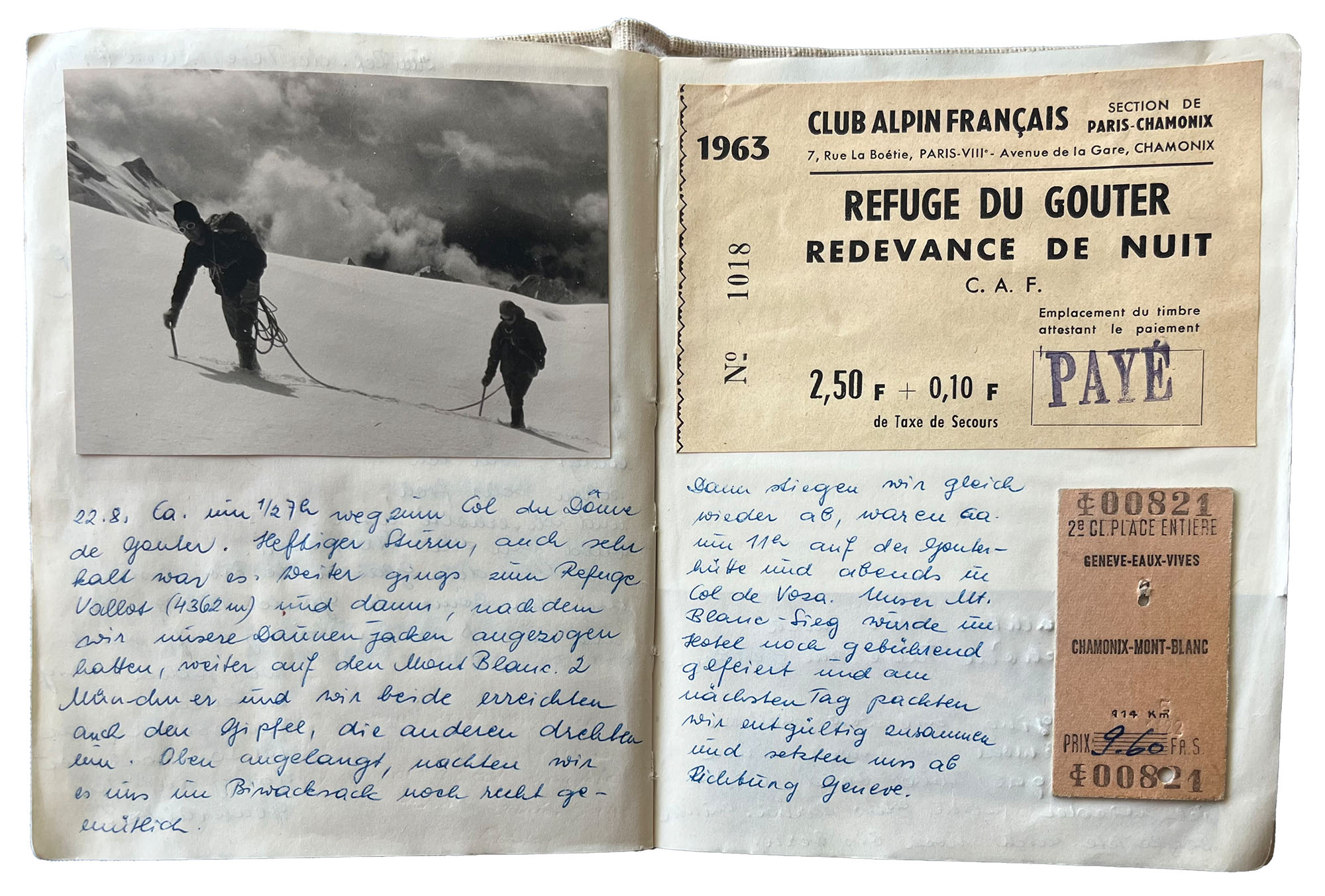

Mit diesem Tag hat sich mein Leben komplett verändert. Ich wurde von einer derartigen Lebensintensität erfasst, dass ich Luise benachrichtigte: „Komm nach Genf … wir gehen zwei Wochen in die Mont-Blanc-Gruppe.“ Diese Uhrzeit vergesse ich nie: Luise kam um 13:13 Uhr an. Ein paar Tage später erstiegen wir entlang des SO-Grates den Dent du Requin. Danach trotzten wir auf dem Zeltplatz in Montenvers einem Wettersturz. Unsere nächste Bergzelt-Basis für die Mont Blanc Besteigung war das Col de Voza. Ab der Tête-Rousse-Hütte waren die Verhältnisse winterlich, im Col du Dôme du Goûter peitschte der Sturm unser Seil, doch unser Zuwarten in der Vallot lohnte sich: Zeitig am 22. August 1963 erreichten wir den Gipfel des Mont Blanc. Seit diesem – für uns denkwürdigen Tag – sind wir eine „Lebensseilschaft“.

Luise war schon damals eine gute Bergsteigerin. Das erste Mal kreuzten sich unsere Wege am 29. Juli 1960 auf der Schulter des Matterhorns. Wegen des windig-kalten Wetters war die aufsteigende Dreierseilschaft dick vermummt. Erst abends in der „Walliser Kanne“ – dem klassischen Bergsteiger-Treff in Zermatt – klärte sich die Situation: Auf meine Frage „Wo ist der Dritte eurer Seilschaft?“ wurde Luise mir vorgestellt. Ein verbindender Gedanke blieb aufrecht. Zufällig trafen wir wieder einander: zunächst am Fuße der Triglav-Nordwand. Schließlich zu Silvester 1962 am Schöckl. Von da an hielten wir Kontakt. Ich übersiedelte nach Genf. Derart entstand ab dem Frühjahr 1963 eine stabile „Brief-Brücke“. Wir schrieben einander regelmäßig. Gegen den Sommer avisierte ich Luise, sie möge in die Schweiz nachkommen. Nicht ahnend, der ausschlaggebende Grund würde sich schicksalhaft ereignen.

Sechzig Jahre später, am 22. August 2023, kehrten Luise und ich zum Beginn unserer Gemeinschaft zurück. Wir verbrachten eine Woche im Umgebungsbereich von „Chamonix-Mont-Blanc“ – und fanden Blickwinkel, die wir zuvor nie aufgesucht hatten, da wir stets gipfelorientiert unterwegs gewesen waren. Jedoch während dieser – in vieler Hinsicht – einzigartigen „Chamonix-Woche“ umrundeten wir halbwegs den Mont-Blanc-Stock. Freilich, dank Bergbahnen und Seilbahnen.

↑ Luise 1963 im Aufstieg zum Mont Blanc.

Foto: Archiv Auferbauer

↑ Luises Tourenbuch mit dem Eintrag vom 22. August 1963.

Foto: Archiv Auferbauer

a:b

Wenn zwei Freunde sterben und man selbst nur durch eine glückliche Fügung mit dem Leben davonkommt, könnte man mit dem Bergsteigen hadern und ihm den Rücken zukehren. Du hast das Gegenteil gemacht und eine neue „Lebensintensität“ erfahren. Wie kann ich das verstehen?

GA

Ich vermag das so nicht erklären. Mein Tourenbuch enthält Schwarz-Weiß-Fotos zu diesem Vorfall. In Schönschrift fügte ich hinzu: „Himmel – Wolken – Berge … unsere Welt … sie gibt und nimmt … Nie sind wir eingedenk des Schicksals Macht.“ Zum Glück verlor ich mich nicht im Grübeln. Sechs Wochen nach dem Tod meiner Gefährten vermochte ich, dank Hugo Stelzig, eine erste „Kompensationstour“ zu gehen, den Ryangrat an der Aiguille du Plan. Ich weiß noch genau, wie wir im ersten, roten Morgenlicht durch beinharte Schneerinnen zum Einstieg am Fels gelangten.

a:b

Wird man nur mit viel Glück ein alter Bergsteiger, oder muss man v. a. selbst dazu beitragen?

GA

Die Eigenverantwortung beim Bergsteigen ist sehr hoch. Ich bin jetzt seit rund 70 Jahren am Berg unterwegs und ich habe nahezu gleichlang gebraucht, bis mir ein Schlüsselsatz eingefallen ist: „Ich bin dort guten Gewissens unterwegs, wo mein Auge einen Halt findet.“ Denn, wo mein Auge einen Halt findet, dort weiß ich, dass ich mich bewegen darf. Diese Maxime trug ich wahrscheinlich schon lange unbewusst in mir, aber habe sie nicht formulieren können.

Allerdings habe ich das Bergsteigen auch richtig gelernt. Ich bin Tourenführer für Bergsteigen und Skitouren und von der BAFL (heute Bundessportakademie, BSPA, Anm. d. Red.) geprüfter Skilehrwart. Die vielen Kurse hatten einen hohen Wert, denn dort konnte ich mir ausreichend Wissen holen. All die Ausbilder und Teilnehmer prägten – und prägen – mich. Für mein Leben.

Das hatte zu Beginn ein besonderes Flair, getragen von Begeisterung und Innovation. Meinen ersten Klettergurt – einen Brustgurt – flocht ich mir selber im Rahmen eines Heimabends. Damit war man vorerst zufrieden. Aber bald war erkannt worden, ohne einen Hüftgurt hat der Brustgurt keinen Nutzen. Es hat aber beim Alpinklettern kaum Zwischenfälle gegeben, obwohl die Seiltechnik damals eine andere war …

Vor allem das Klettern ist mittlerweile recht sicher geworden, dank fixer Zwischensicherungen und eingerichteter Standplätze. Viele der damaligen „Harakiri-Touren“ verloren ihren Schrecken. Und natürlich ist das Kletterniveau gestiegen. Dann ist die Bohrhaken-Diskussion ausgebrochen, die so weit gegangen ist, dass man eingebohrte Haken vor lauter Fanatismus des Freikletterns abgesägt hat. Was aber nicht im Sinne der Sache sein konnte. Die Theorien des puren, ästhetischen Kletterns forderten Opfer – dazu gehört beispielsweise auch Paul Preuss. Seine Theorie „Das Können ist des Dürfens Maß“ hat sich an der Mandlkogel-Nordkante durch seinen Absturz relativiert: Technisch war Preuss befähigt, die Route zu klettern, aber ein Missgeschick oder ein ausbrechender Griff, den er von außen nicht wahrnehmen konnte, hat dazu geführt, dass er mit 27 Jahren zu Tode gekommen ist.

a:b

Wie erklärst du dir, dass so viele Kletterer diesem Ideal heute noch nachhängen – gerade auch viele ältere Bergsteiger?

GA

Ich bin ein bisschen erschrocken darüber, wie manipulierbar die Menschen sind. Wenn jemand mit einem gewissen Charisma auftritt und seine Meinung umgesetzt sehen will, erhört werden möchte, ist das auch eine gewisse Politik – die Politik der Selbstvermarktung. Ob das legitim ist oder nicht, sollen andere entscheiden. Aber ich halte es für sehr gefährlich, Einzelmeinungen so stark und unkommentiert hervortreten zu lassen. Das gilt für das Leben an sich und ein bisschen auch dafür, wie Preuss heute teilweise gefeiert wird.

„Wir Menschen werden von Gedanken erfasst,

die zu Taten führen,

von denen wir grundsätzlich annehmen,

dass sie gut ausgehen werden.“

a:b

Du bist immer dort gegangen, „wo dein Auge Halt gefunden hat“. Was genau meinst du damit?

GA

Die Gefahr abzustürzen oder einen Alpinunfall zu haben, steigt nicht mit der technischen Schwierigkeit. Im Gegenteil, das Risiko ist im „leichten“ Gelände oft höher. Ich denke z. B. an schrofendurchsetztes Gelände im Schwierigkeitsgrat II bis III. Heute haben bei solchen Zu- oder Abstiegen jene Leute, welche Kletterhallen gewohnt sind, mehr Probleme als in der gut abgesicherten Kletterroute. Ungesichertes Gehen in solch einem Absturzgelände setzt „guten Tritt“ voraus, entsprechendes Können, kein zu hohes Risiko.

Für mich ist wichtig, bereits mit dem Auge diesen Tritt, diesen Halt zu finden. Nur dann bin ich mir sicher verantworten zu können, was ich tue. Im Grunde genommen ein Lebens-Grundsatz.

a:b

Soll heißen, du gehst nicht blind irgendwo hinein und lässt dich überraschen, sondern du schaust voraus und hast eine Idee, was auf dich zukommt.

GA

So ist es. Bekräftigt wird solch eine Situation von jenem Leitsatz, den Luise und ich – im Zuge unserer Recherchen für einen Skitourenführer zu den Schladminger Tauern – vom Berg- und Skiführer Hans Ladreiter mit auf den Weg erhielten: „Kommen zu einem erheblichen Risiko ungünstige Zufallsfaktoren hinzu, bleibt die Katastrophe zumeist nicht aus.“

Welch ein Schicksal: Kurze Zeit später geriet just solch ein Zufall dem Hans und seinen begleitenden Bergrettungskollegen zum Verhängnis, während sie mit den Skiern eine Trainingstour unternahmen. Da waren die nicht optimalen Verhältnisse eine Vorgabe. Jedoch, die Gruppe wurde im Bereich eines lichten Lärchenwaldes von einer Lawine tödlich verschüttet.

Was war passiert? Es schneite, aber die Tour an sich war gut zu gehen. Jedoch nicht einsehbar gewesen war ein Wechtenbruch, dieser löste eine Lawine aus, dieselbe durchrauschte den lockeren Lärchenbestand und begrub die Gruppe.

a:b

Wie kannst du dir erklären, dass auch gut ausgebildeten Personen, die zudem das Gelände gut kennen, solche Unfälle passieren?

GA

Ich orientiere mich, intuitiv, am „Kleinen Lawinen 1×1“ des Werner Munter: Man muss die entsprechenden Kriterien betreffend das Gelände, die Verhältnisse und vor allem sich selber bzw. die Gruppe beurteilen. Die Frage ist, wie weit man als zielorientierter Bergsteiger in der Lage ist, die Gesamtsituation so objektiv einzuschätzen, damit das Restrisiko wirklich „kleiner als eins“ (dann gilt es lt. Munter als „gesellschaftlich akzeptabel“, Anm. d. Red.) sein kann. Damals jedoch haben mehrere ungünstige Faktoren zusammengespielt: Die gratnahen Schneeverfrachtungen und erst recht der Wechtenbruch lagen außer Sichtweite.

a:b

Kann diese erforderliche Sensibilität in einer Ausbildung gelernt werden?

GA

Die Ausbildung ist das Um und Auf für das Bergsteigen im Winter wie im Sommer und das in allen Spielarten. Durch eine Ausbildung wird dir deine Verantwortung bewusst, denn meist bist du selber die größte Gefahr. Und wenn man eine objektive Gefahr nicht wahrnehmen vermag, dann wird sie zur subjektiven Gefahr. Das Verantwortungsbewusstsein, eine Tour zu planen und zu kommunizieren, hat oberste Priorität, zumal man ja selten alleine unterwegs ist.

Ist man alleine unterwegs, ist das eine andere Sache. Alleingehen wird natürlich ausgeführt, aber endet oft genug tragisch. Statistiken zeigen, dass z. B. beim Skitourengehen – auch in anderen Disziplinen – Unfälle von Alleingehern mitunter fatal enden.

Doch wir Menschen werden von Gedanken erfasst, die zu Taten führen, von denen wir grundsätzlich annehmen, dass sie gut verlaufen werden. Es gibt offenbar eine innere Konsistenz, die viele Momente, vor allem auf der psychischen Seite, koppelt. Solo-Kletterer berichten von diesem Gefühl, das ihnen entweder sagt „heute stimmt’s nicht“ oder aber die Gewissheit und Freude vermittelt, dass es gut ausgehen wird.

Das ist aber kein „Unsterblichkeitsgefühl“, welches typisch ist für junge Menschen. Was ich hier meine, ist eine Momentaufnahme für einen ganz bestimmten Zeitabschnitt und für eine Tätigkeit, für die man sich mental und physisch ungemein vorbereitet hat. Auch so tritt ein, dass das Auge einen Halt findet.

a:b

Ist man unsicher, hat Zweifel oder ein schlechtes Bauchgefühl, sollte man es also sein lassen?

GA

Genauso ist es. Einer der Schlüssel, um beim Bergsteigen alt zu werden, besteht darin, grundlegende logische Erfordernisse zu erkennen. Beispielsweise frühes Aufbrechen zu einer Firntour. Da spielen die Ausbildung, der Hausverstand und die Erfahrung eine Rolle.

An jenem 30. Juni 1963 waren wir für die geplante Tour viel zu spät aufgebrochen. Eine andere Seilschaft, zwei Brüder, hat um 5:00 Uhr morgens die Situation besser eingeschätzt: zu spät, bedeckter Himmel, zu warm, nasser Schnee. Sie drehten um. Dennoch, anders grausam: 14 Tage später sind die beiden an der Dru tödlich verunglückt.

↑ Luise und Günter Auferbauer 2023 vor der Brenva-Seite des Mont Blanc.

Foto: Archiv Auferbauer

a:b

Der Absturz deiner beiden Freunde dürfte ein klassischer Mitreißunfall gewesen sein. Dass das Seil hier falsche Sicherheit vermittelt und nur das Schadensausmaß erhöht, zeigen jährlich mehrere Mitreißunfälle – und das seit Jahrzehnten. Warum ändert hier, wie auch bei anderen bekannten Unfallursachen, die Ausbildung wenig?

GA

Das kann ich nicht beantworten. Aber ich war einmal Schöffe am Landesgericht Graz und bei jeder Verhandlung habe ich mich gefragt, warum niemand da war, der den Angeklagten die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt hat: „Lass es bleiben!“ Die haben teils absurde und abstrakte Entschlüsse getroffen, die nicht nachvollziehbar sind.

Auch mir hat 1963 niemand die Hand auf die Schulter gelegt. Mir hatte das Pech, die Fäustlinge im Gästekorb vergessen zu haben, zu Glück verholfen. Heute denke ich, dass hinter dem Vergessen der Fäustlinge ein höheres Wollen stand: nämlich, dass ich überleben sollte. Für dieses Geschenk bedanke ich mich, indem ich den Menschen etwas Persönliches von mir zurückgebe. Derart verfasste ich, gemeinsam mit Luise, rund 50 Bücher samt Karten-Kurzführern.

a:b

Wie bist du zum Autor geworden?

GA

Als ich ungefähr 30 Jahre alt war, dachte ich, man müsste helfen, die schöne Umgebung von Graz bewusster zu machen. Es gab den Führer des Ernst von Coelln „100 Ausflüge von Graz“ aus den 1930er-Jahren mit Touren bis zum Hochschwab. Mittlerweile hatten sich die Transportmöglichkeiten wesentlich verbessert. Ich fand es angebracht, die Touren inklusive Anreise mit Bus und Bahn zu beschreiben. Für die Umsetzung fand ich den Styria-Verlag. Außerdem wurde damals, um 1970, das Wege-Farbsystem vom Wegnummernsystem abgelöst. Diese Umstellung war tiefgreifend und daher mit ein Grund, einen Ausflugführer zu schreiben. Deshalb integrierte ich ein regional geordnetes Wegnummernverzeichnis, das weit über Graz hinaus reichte und auch die Südsteiermark einschloss.

Luise und ich wollten den Lesern mit unseren Wanderführern immer etwas Pragmatisches mitgeben. Wir verfassten Wanderführer, Skitourenbücher und Text-Bild-Bände. Der Bruckmann-Verlag beauftragte uns mit dem Titel „Trekking in den Pyrenäen“, wo wir dann im Sommer und im Winter unterwegs waren. Für dieses Projekt durchquerten Luise und ich während dreier Monate die Pyrenäen komplett in neuer Linienführung entlang der Wasserscheide und legten rund 900 Kilometer und ca. 60.000 Höhenmeter zurück. Dies war das mit Abstand größte Abenteuer, das wir gemeinsam erleben durften.

a:b

Ist das Schreiben euer Hauptberuf?

GA

Ja, seit 25 Jahren. Leben kann man davon allerdings praktisch nicht. Wir sind in einem Hamsterrad, denn mit dem Ertrag eines Projektes wird das nächste Projekt vorfinanziert. Bis die eingesetzten Mittel zurückkommen, vergehen Jahre. Fiskalisch gewertet: ein Nullsummenspiel.

„Das Ziel ist, wieder gesund nach Hause kommen.“

a:b

Wie habt ihr die Entwicklung der Online-Tourenportale wahrgenommen?

GA

Die sind für uns kein Thema. Wir arbeiten rein empirisch. Ich sehe erstens keine Konkurrenz darin, was im Internet steht, und zweitens reizt mich nicht, dort nachzusehen – maximal stoße ich zufällig auf irgendeinen Hinweis.

a:b

Jeden Schritt, den ihr beschreibt, seid ihr selber gegangen?

GA

Ja, und das ist an gut 200.000 Bildern nachweisbar. Außerdem: Für den Verkehrsverbund Steiermark erarbeiteten wir, innerhalb von 25 Jahren, dutzende Folder und Broschüren zum Wandern, Bergsteigen, Radfahren – also Natursport – in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Anreisen mit Zug und Bus zu Berg- und Wandertouren bin ich seit Jugend gewöhnt.

a:b

Für viele war und ist das Auto zentral, um Bergsteigen zu gehen – egal ob in der unmittelbaren Umgebung oder weiter weg. Wann hast du damit begonnen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen?

GA

Ich war 28 Jahre als ich den Führerschein bekam, damals, als wir eine Familie wurden. Davor besaß ich kein Auto. Bis zum Jahr 1968 bin ich überallhin mit der Eisenbahn gefahren, bis in den Kaukasus. Die Berge in Westösterreich, in der Schweiz und in Frankreich kenne ich vorwiegend nur in Zusammenhang mit der Bahn.

Als es in unseren Breiten üblich war, mit dem Zug zu reisen, hingen in talnahen Ortsbereichen – an relevanten Bahnhöfen und Haltestellen – Touren-Übersichtstafeln der alpinen Vereine. Derart waren Bergsteigen, Klettern, Skifahren mit Zug und Bus gekoppelt und überdies mit Autostoppen.

Für mich bestand nie ein Problem, meine Skier in die Hand zu nehmen, mit Skischuhen zum Zug zu gehen, um per Bahn nach Chamonix zu gelangen, beispielsweise um die Haute Route zu gehen. Und gleicherart – samt Ski und Skischuhen – reisten wir aus Saas-Fee über Venedig zurück nach Graz. Das war zeitgemäßer Reisestil.

Im Laufe der Zeit wurden etliche Zug- und Busverbindungen „wegrationalisiert“. Zum „Bodenbauer“, dem wichtigsten Ausgangspunkt in der Hochschwabgruppe, fährt seit 50 Jahren kein Bus mehr. Züge ins Gesäuse verkehren nur noch selektiv. Jedoch in jüngerer Zeit entflammte das Bahnfahren ergänzt mit Busanschlüssen.

↑ Luise und Günter im März 2024 am Nösslachjoch in den Stubaier Alpen.

Foto: Archiv Auferbauer

a:b

Umso begrüßenswerter, wenn jetzt eine autofreie Berg-Anreise wieder ins Zentrum rückt?

GA

Ja, aber die Beschreibungen, die von alpinen Vereinen zum Anreisen mit Bus und Bahn hinausgehen, können so nicht funktionieren. Lapidare Auflistungen sind zu wenig. Zuallererst wichtig ist zu wissen, wie ich von zu Hause zum Bahnhof komme. Wo an den Bahnhöfen Reisezentren fehlen, detto Personenkassen, fehlen auch relevante Auskünfte. Das Spaßwort „Fahrkarten-Matura“ hat ernsten Hintergrund. Ticket-Automaten ticken nicht überall gleich. Tücken lauern immer und überall. „Auch Verspätungen können sich ändern“, warnt eine populäre Frauenstimme.

Fakt ist, man sollte mit dem Öffi-System mitwachsen. So einfach, wie öffentlicher Verkehr mediengerecht dargestellt wird, findet er verkehrsmittelübergreifend nicht statt: Umsteigen ist immer und überall mit Stress verbunden.

a:b

Gibt es in Österreich Unterschiede bezüglich der Bereitschaft mit dem Zug anzureisen?

GA

In Wien ist die Bereitschaft gewiss hoch, weil der ÖV bestens funktioniert, daher viele der Stadtbewohner kein Auto brauchen. Auch Oberösterreich hat ein sehr gutes ÖV-Netz, miteinbezogen das „Traunstein-Taxi“ samt Klimaticket. Tirol hat Österreichs beste Regionalzug-Type auf Schiene. Mustergültig ist der ÖV in Vorarlberg. Die Salzburger erfreuen sich landesweit, seit vielen Jahren, am „Edelweißticket“. Die Steiermark nenne ich ein relatives Autofahrerland. Vor allem aufgrund der Infrastruktur an Landes-Randbereichen und der unrunden Verteilung der Arbeit. Allein Graz hat 100.000 Pendler. Da hat man großen ÖV-Nachholbedarf. Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn, vorgesehen per 14. September 2025, wird die Steiermark samt Kärnten eine neue Logistik-Plattform erhalten. Damit wird das seit anno 1920 bestehende Missing-Link beseitigt sein: befreit aus der Randlage südlich der Alpen.

a:b

Zum Abschluss unseres Gesprächs noch einige kurze Fragen: Ist Bergsteigen gefährlich?

GA

Nein, wenn ich richtig handle, ist es nicht gefährlich. Von Peter Habeler gibt es ein Buch mit dem Titel „Das Ziel ist der Gipfel“. Intersubjektiv ja. Jedoch: Das wahre Ziel liegt darüber, nämlich wieder gesund nach Hause kommen.

a:b

Darf Bergsteigen Freude machen?

GA

Ja, selbstverständlich. Ich brauche einen Quell, worin ich mich regenerieren kann. Man verbraucht sich in den Tallandschaften, im Reich der Fallstricke. Beim Bergsteigen durchströmt mich Freude und Zufriedenheit. Vielleicht auch ein wenig Glücksgefühl, wenn etwas gut gelungen ist und wenn ich mein Empfinden geteilt weiß.

a:b

Was ist das Wichtigste: Der Weg, der Gipfel oder die Begleitung?

GA

Die Begleitung – speziell auf Luise bezogen. Auch im Schreiben hätte ich nie so wirken können, wäre sie mir nicht zur Seite gestanden.

a:b

Was darf ich dir und Luise wünschen?

GA

Wir haben keine offenen Rechnungen. Wir wissen unsere Ziele so zu gestalten, dass sie realistisch zu unserem Bewegungsmodus passen. Schlussendlich wollen wir gesund sterben und bestmöglich nahe zueinander aus dieser Welt scheiden.

„Beim Bergsteigen durchströmt mich

Freude und Zufriedenheit.

Vielleicht auch ein wenig Glücksgefühl,

wenn etwas gut gelungen ist

und wenn ich mein Empfinden geteilt weiß.“

Dieses Interview ist in der Winterausgabe 2023/24 des ÖKAS Fachmagazins analyse:berg erschienen.

Werden Sie Abonnent von analyse:berg. So bekommen sie die Magazine gleich nach Erscheinen bequem nach Hause geliefert und unterstützen gleichzeitig die Arbeit des ÖKAS.

Links & Publikationen:

- Dieser Beitrag ist im ÖKAS Fachmagazin analyse:berg Winter 2023/24 (Betrachtungszeitraum: 01.11.2022 bis 31.10.2023) erschienen.

- Chefredakteur: Peter Plattner (peter.plattner@alpinesicherheit.at)

- Abo Magazin analyse:berg Winter & Sommer

- Alpin-Fibelreihe des Kuratoriums

- Alpinmesse / Alpinforum 2024

- Kontakt ÖKAS:

Susanna Mitterer, Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Olympiastr. 39, 6020 Innsbruck, susanna.mitterer@alpinesicherheit.at, Tel. +43 512 365451-13