Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch

„Es muss kürzer, sicherer und erfolgreicher sein.“

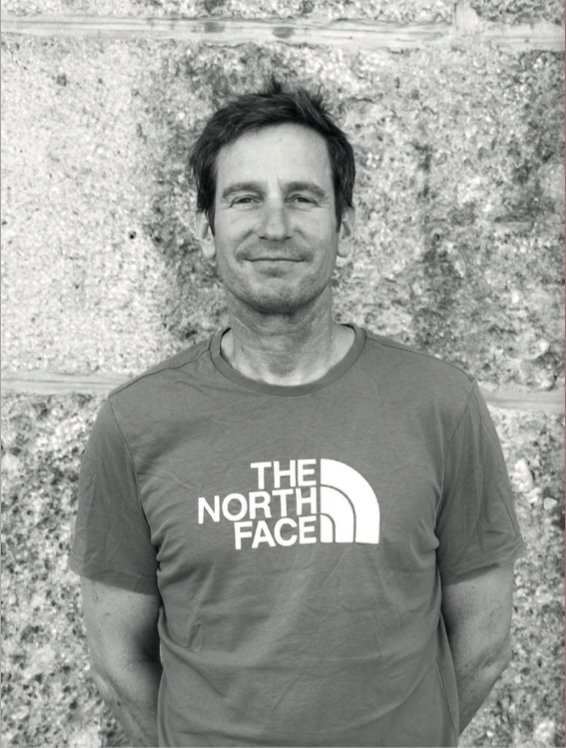

Lukas Furtenbach, 48 Jahre, ist Inhaber von „Furtenbach Adventures“. Er und sein Team veranstalten seit 2014 Expeditionen auf der ganzen Welt. Ein Schwerpunkt ist der Everest, für den mit kurzen und sicheren Expeditionen geworben wird. Lukas Furtenbach ist weder IVBV-Bergführer, noch Profialpinist, stand aber selbst mehrmals am Gipfel des Everest und beschäftigt sich seit 2007 mit verschiedenen Akklimatisationstechniken – im Besonderen mit der Hypoxie-Vorbereitung zu Hause und zuletzt mit dem Edelgas Xenon. Mit diesen neuen Ansätzen stößt er im traditionell geprägten Höhenbergsteigen auf wenig Zustimmung und viel Kritik, obwohl es bei seinen 8.000er-Expeditionen bisher keinen tödlichen Unfall gab. Mit der erfolgreichen 7-Tage-Everestexpedition im Frühjahr 2025 erreichten die Diskussionen rund ums „echte“ Höhenbergsteigen, Doping und Ethik ihren bisherigen Höhepunkt.

Wir haben Lukas Furtenbach gefragt, wie sein Geschäftsmodell aussieht, was er anders macht und wie er mit der Kritik umgeht.

Im Gespräch:

Lukas Furtenbach

Lukas Furtenbach, Inhaber des Expeditionsveranstalters „Furtenbach Adventures“

Interview:

Peter Plattner und Christina Schwann

↑ Lukas Furtenbach nach dem Gespräch mit analyse:berg.

Foto: argonaut.pro

a:b

Welche Berge kann ich bei dir buchen?

LF

Die Seven Summits, sechs der anderen 14 Achttausender, Nord- und Südpol für den Explorers Grand Slam (auf Nachfrage der Redaktion: d. h. die Seven Summits plus die zwei Pole) und verschiedene Sechs- und Siebentausender in Nepal und Südamerika, die hauptsächlich zur Vorbereitung für den Mount Everest oder andere Achttausender dienen.

a:b

Wie war die Entwicklung von klassischen Expeditionen bis zur 1-Woche-Flash-Everest?

LF

Meine ursprüngliche Idee war, von den beliebten und begehrten Gipfeln wegzubleiben und mich auf exotische, unbekannte Berge zu konzentrieren. Eine schöne Idee, die sich aber nicht verkaufen lässt. Dafür gibt es bei uns keinen Markt.

Aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus habe ich den Fokus also auf die bekannteren Berge gerichtet. Hier war die Frage, wie wir in diesem sehr kompetitiven Markt mit vielen Anbietern in jeder Preisklasse unseren Platz finden können: Jeder kann die gleichen Bergführer engagieren, jeder kann denselben Komfort und Luxus bieten – das ist alles leicht reproduzierbar. Wo ich allerdings schon immer ein Problem sah und damit auch meine Nische erkannte, war die Expeditionsdauer: Sie ist zu lang bei gleichzeitig zu niederer Erfolgsquote. So war es normal, dass man zehn Wochen für eine 50-prozentige Gipfelchance investieren musste.

Und hier setzte ich an. Die Expeditionsdauer kann man durch Vorakklimatisation zu Hause reduzieren, womit man auch gleichzeitig die Dauer des Aufenthalts in einer gefährlichen Umgebung verkürzt, was die Expedition sicherer macht. Und um die Erfolgsquote zu erhöhen, muss man den Level an Support erhöhen. Diesen Fokus hatte niemand anderer am Markt und es war klar, dass wir unseren Platz finden, wenn wir es schaffen, das umzusetzen.

Hypoxie-Vorwissen war schon vorhanden. Ich war selbst 1999 als Proband bei einer Studie von Martin Burtscher dabei und arbeite seither in regelmäßigem Austausch mit ihm. Die Arbeit an den Themen Sicherheit und Support war verhältnismäßig einfach – hier brauchte es vor allem Unfallanalysen, um zu sehen, was man verbessern kann.

Der Durchbruch kam mit unserer ersten Everest-Expedition 2016. Diese kam nur zustande, weil ich von der Pro7-Sat1-Gruppe angefragt wurde, ob ich bei ihrer Everest-Dokumentation mitmachen möchte. Zu dieser Zeit hatten wir aber noch keine Kunden und es war klar, dass auch niemand bei uns buchen würde. Schließlich waren wir noch nie am Gipfel, hatten keine Everest-Erfahrung und auch keine Bergführer u. s. w. Warum also sollte uns irgendjemand auch nur annähernd so viel Geld zahlen, wie einem Mitbewerber mit langer Everest-Historie?

Die Idee war daher, gleich unser Konzept der kurzen Expedition mit Hypoxie-Vorbereitung anzubieten, einen Großteil der Kosten über die Filmproduktion zu decken und damit – ganz fies – Kunden durch einen sehr niedrigen Preis bei gleichzeitig hoher Leistung zu gewinnen. Dadurch bekamen wir tatsächlich sechs Kunden, die einen sehr günstigen Preis zahlten. Damit war die Expedition zwar nicht gewinnbringend, aber durch die Kombination mit der Filmproduktion zumindest kostendeckend. Die mediale Aufmerksamkeit war dafür umso größer. Nicht nur, weil es eine relativ kurze Expedition war, bei der sich zum ersten Mal ein ganzes Everest-Team vorakklimatisiert hatte, sondern auch, weil verschiedene Filmrekorde aufgestellt wurden: z. B. die ersten Drohnen am Everest, die erste 4K-Produktion und die erste 360°-Produktion.

Für das Folgejahr hatten wir dadurch schnell Buchungen zum marktüblichen Preis. Dennoch wussten wir, es gab noch viel Potenzial für Optimierungen: für unser Team, für die Kunden, die Arbeitskräfte am Berg, die Dauer, die Qualität, den Komfort, die Sicherheit und für die Erfolgschancen. Das klar definierte Ziel war, die sichersten und erfolgreichsten Everest-Anbieter zu werden.

In dieser Zeit änderte sich das Marktumfeld gerade gravierend. Große Player, egal ob amerikanische oder europäische Unternehmen, die bereits seit Jahrzehnten aktiv waren, kämpften mit starken Einbußen und waren insolvent oder kurz davor. Gründe waren die Preise zwischen $ 70.000,– und 80.000,– und das angebotene Produkt: ein Bergführer oder Expeditionsleiter, Sherpas und dazu mehr oder weniger eigenverantwortliche Kunden mit relativ wenig Support am Berg.

Gleichzeitig nahm der Marktanteil der „neuen“ nepalesischen Anbieter stark zu, die das exakt gleiche Produkt – allerdings ohne den westlichen Expeditionsleiter – für $ 20.000,– bis 30.000,– anboten.

Aus Befragungen weiß man, gut 90 Prozent der Everest-Kunden entscheiden nach den Kosten. Nur 10 Prozent wollen Sicherheit und hohe Erfolgschancen und schauen nicht auf den Preis. Ein Großteil der preissensitiven Kunden wechselte dann natürlich zu den nepalesischen Anbietern.

Diese machten die gleichen Fehler, wie die westlichen Anbieter in den 90er-Jahren. Sie arbeiteten nur auf Gewinnmaximierung und ließen alles andere außer Acht. So stagnierte auch dieser Aufschwung, allerdings auf einem Plateau.

Im Prinzip waren das ungeführte Expeditionen und wenn etwas passierte, wurde argumentiert, dass man am Everest eben sterben könne. Die Verantwortung wurde immer auf die Teilnehmer abgeschoben: „Ihr seid die Bergsteiger, wir stellen nur das Permit und die Logistik zur Verfügung“. Die Marktanteile pendelten sich bei rund 70 Prozent bei den Nepalesen und nur noch 30 Prozent bei westlichen Veranstaltern ein und in einer Phase von fünf bis acht Jahren gab es viele Unfälle und Todesfälle. Heute, nach vielen Verbesserungen der nepalesischen Anbieter, liegt das Verhältnis bei 60 Prozent nepalesische zu 40 Prozent westliche Anbieter.

Genau in dieser Zeit konzentrierten wir uns auf die Verbesserung unseres Produktes in Hinblick auf Sicherheit und Erfolgsquote. Das begann – und daran hat sich bis heute nichts geändert – bei der Auswahl der Teilnehmer. Nur wenn ich kompetente und fitte Kunden mitnehme, habe ich auch eine Chance, dass sie den Gipfel erreichen. Das hartnäckige Vorurteil, wir würden jeden mit rauf nehmen, sofern er nur genug zahle, ist schlichtweg Blödsinn. Das wäre für uns kontraproduktiv, da unsere Erfolgsquote langfristig gesehen in den Keller rasseln würde. Und dabei sind wir nicht nur sehr streng bei der Auswahl der Teilnehmer, sondern im Weiteren auch bei deren Vorbereitung: Sie müssen eine technische Ausbildung machen, eine Leistungsdiagnostik absolvieren, medizinische Checks durchlaufen etc. Tatsächlich verlangen wir so viel, dass nicht wenige unserer Kunden in diesem Prozess bereits wieder abspringen – weil sie es woanders einfacher bekommen. Aber uns hat diese strikte Vorgehensweise geholfen, dass wir seit der ersten Everest-Expedition eine 100-Prozent-Erfolgsquote aufweisen können. Gemeinsam mit einer hohen Investition in die Sicherheit sind das die beiden Hauptverkaufsargumente für uns.

Übrigens ist diese Erfolgsquote in Abstimmung mit der Himalaya-Database wie folgt definiert: Teilnehmer, die das Basecamp erreichen und den Summit Push Up ab Basecamp starten.

Das Investment in die Sicherheit geht vor allem über Sauerstoff, wobei der Schwerpunkt in der Sauerstofflogistik liegt. So wie beim kommerziellen Touristentauchen in den großen Destinationen muss es klare Kriterien und Protokolle geben. Bei uns gibt es einen Ablauf von Sicherheitschecks wie in der Luftfahrt. Es dürfen keine Fehler passieren und man darf sich nicht verkalkulieren, z. B. dass man am Südsattel zu wenige Flachen deponiert hat.

Um solche Fehler auszuschließen und ein entsprechendes System, welches auch genug Reserven beinhaltet, aufzusetzen, bedurfte es viel Kopfarbeit. Beim Tauchen geht niemand mit nur einem Atemregler unter Wasser. Beim Bergsteigen war ein Regler Standard. Wird dieses System beschädigt oder man verliert es, hat man nichts mehr – und es ist auch niemand anderer da, der ein zweites hat.

Ein großes Problem mit einer einfachen Lösung, welche allerdings Geld kostet. Bis kurz vor 2020 hat tatsächlich niemand daran gedacht, das System redundant zu machen. Für uns war von der ersten Expedition an klar, dass jedes Sauerstoffsystem da oben doppelt vorhanden sein muss: zweiter Regler, zweite Maske und der Sauerstoff an sich auch – und zwar für jeden Sherpa, Bergführer und Kunden.

Heuer haben die ersten anderen Veranstalter angefangen, 10 Prozent ihrer Sauerstoffsysteme redundant als Backup mitzuführen. Nach wie vor ist das aber kein Standard. Kann man ausschließen, dass jemand aufgrund mangelnder Sauerstoffversorgung stirbt, dann würde man 98 Prozent der Todesfälle vermeiden.

„Kann man ausschließen, dass da oben jemand aufgrund mangelnder

Sauerstoffversorgung stirbt, dann vermeidet man

98 Prozent der Todesfälle.“

a:b

Danke Lukas, für dieses tolle Werbestatement. Nur wissen wir seit 1978, dass es am Everest auch ohne Sauerstoff geht. Echte Bergsteiger sind eigenverantwortlich unterwegs und suchen das Abenteuer. Schon damals haben dir viele Höhenbergsteiger und Anbieter prophezeit, dass dein Weg der falsche ist und du Leute auf den Berg bringst, die dort nichts zu suchen haben.