Die vom ÖKAS angebotene Fortbildung für Alpinsachverständige richtet sich an die Sachverständigen der Fachgruppen 05,01 und 09,35, die Landesgerichte Feldkirch und Salzburg, die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die OLG Innsbruck und Linz. Ebenso auch an unsere SV Kollegen in Bayern, der Schweiz und Südtirol. Die Fortbildung 2025 fand in der Wallnerkaserne in Saalfelden auf Einladung von Kdo. GebKpfZ. Obst. Jörg Rodewald und unter der Organisation von Franz Deisenberger, Leiter ArG Alpinsachverständige, statt.

Im Anschluss finden Sie die Zusammenfassung aller Beiträge zum Nachlesen. Diese geben einen Einblick über die Themen der Fortbildung, das Lesen dieser ersetzt aber nicht die Teilnahme an der Veranstaltung, für die ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt wird.

Übersicht

- Canyoningunfall Starzlachklamm

- Tödlicher Unfall in der österreichischen Berg- und Skiführerausbildung

- Partnercheck beim Sportklettern

- Klimawandel – Auswirkungen auf die Kryosphäre im Hochgebirge

- Häufung von Alpinunfällen im Kontext Klimawandel und die Beurteilung im gerichtlichen Verfahren

- Herausforderungen der Eisatzleitung Bergrettung aus juristischer Sicht

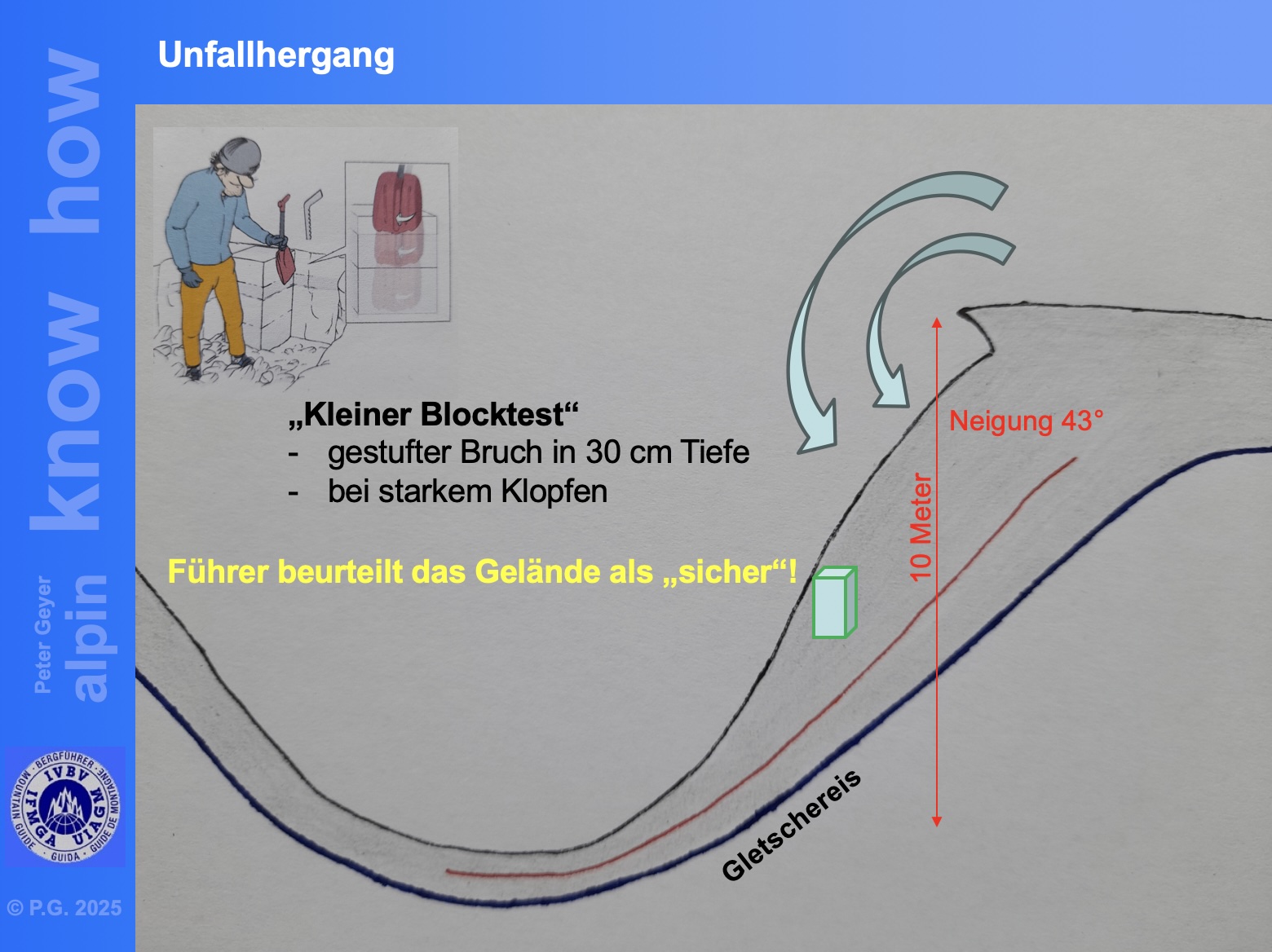

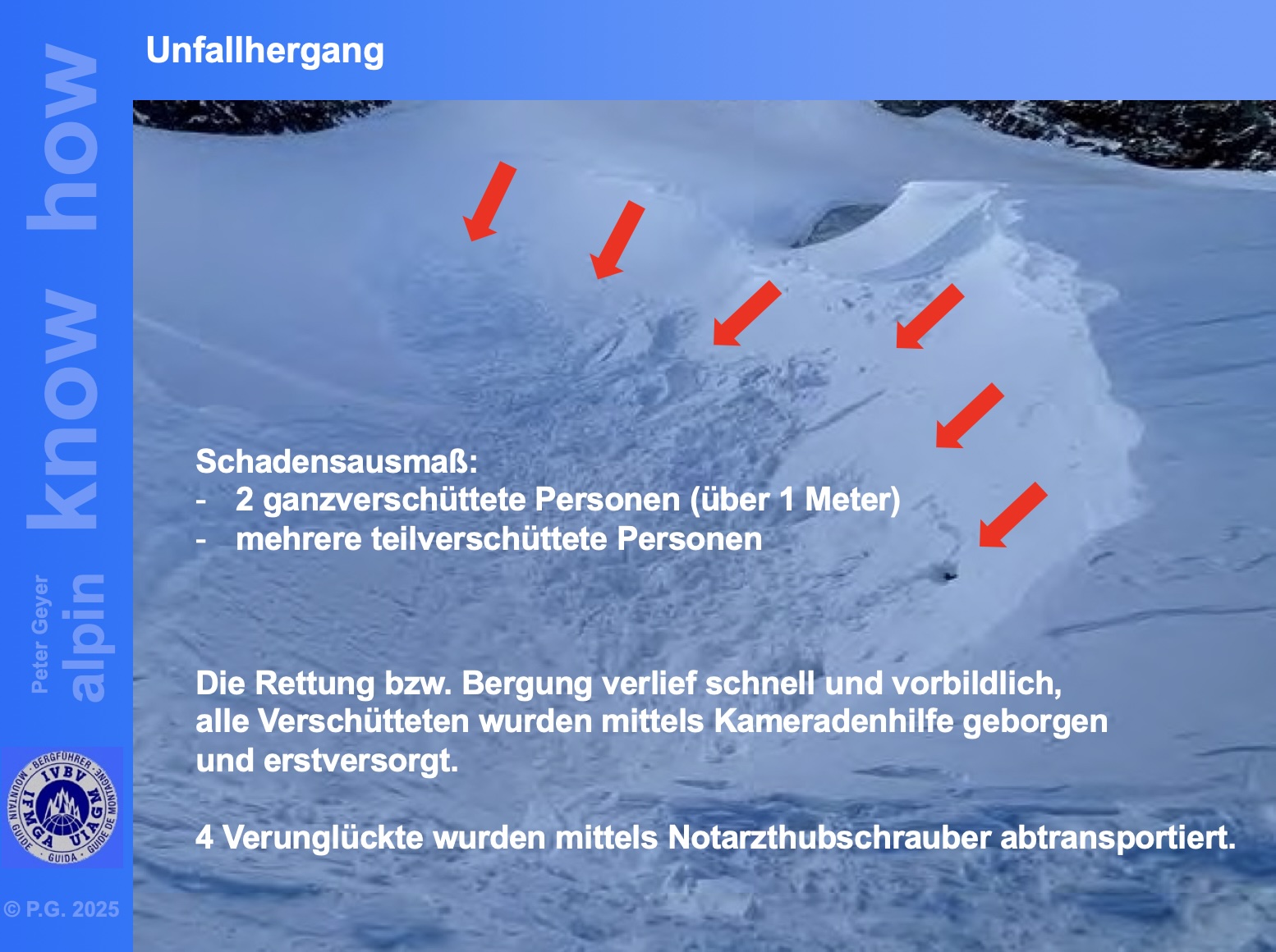

- Lawinenunfall beim Graben von Schneehöhlen, Unfall im Zuge militärischer Ausbildung

Canyoningunfall Starzlachklamm, Sonthofen im Allgäu, 03.09.2022

aus Sicht

1. der Alpinpolizei

2. des Sachverständigen

3. der Staatsanwaltschaft

Am 3. September 2022 ereignete sich ein Canyoningunfall in der Starzlachklamm im Allgäu. Durch einen plötzlichen Wasseranstieg in Folge eines Gewitters mit Starkniederschlag wurden insgesamt 27 Personen mitgerissen. Zu beklagen waren drei Schwerverletzte und ein Todesopfer.

Obwohl es sich dabei nicht um den ersten Unfall in besagter Klamm handelt, zeigt dieser Unfall einige Auffälligkeiten. Der Unfall wird im Folgenden aus der Sicht der Alpinpolizei, des Sachverständigen und der Staatsanwaltschaft beleuchtet.

1. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht der Alpinpolizei

Gerold Blank

Berg- und Canyoningführer, Alpinpolizei Bayern

FAKTEN ZUR STARZLACHKLAMM, BEGRIFFLICHKEITEN

Die Starzlachklamm befindet sich im Oberallgäu in der Nähe von Sonthofen. Der Talort ist Winkel, wo sich auch der allgemeine Parkplatz befindet. Die Örtlichkeit ist etwas unübersichtlich, denn hier treffen sich alle Besucher, Wanderer und auch Canyoningäste, die hier ihr Einführungsgespräch haben. Um zum Einstieg der Klamm zu gelangen, kann man entweder einen Forstweg oder einen Wanderweg nutzen. Durch die Klamm führt eine kostenpflichtige Steiganlage.

Weiter oben an der Starzlach befindet sich eine 22 Meter hohe Hochwasserverbauung, die sogenannte Ofenwaldsperre. Das Einzugsgebiet der Starzlach umfasst fast 20 Quadratkilometer. Hier befinden sich zwei online abrufbare Messstände – zum einen ein Niederschlagsmesser und zum anderen ein Pegelmessstand, wobei dieser für die Canyoningtour nicht relevant ist, da dieser erst ab 2,5 Kubikmeter Durchlauf anschlägt.

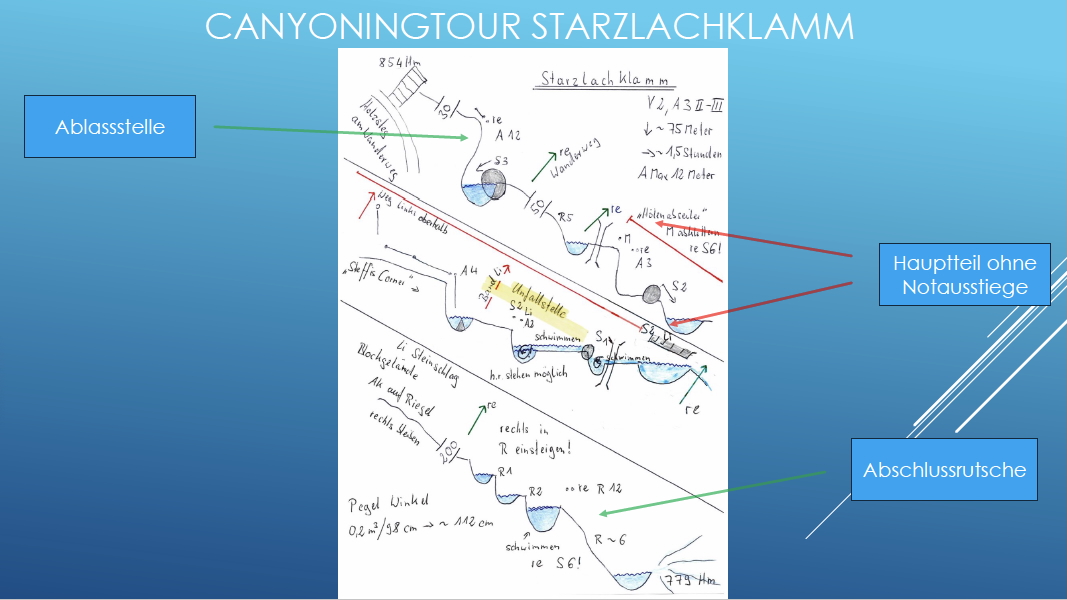

Mit einer Schwierigkeit zwischen 2 und 3 auf der 6-stelligen Skala handelt es sich um eine klassische Einsteigertour. Vom Einstieg bis zur Abschlussrutsche beim Schleierwasserfall werden 75 Höhenmeter überwunden. Die Begehungszeit beträgt rund 1,5 Stunden. Die Tour wurde in der Unfallsaison bei Pegelständen zwischen 98 und 112 cm geführt, das entspricht rund 0,2 bis 0,4 Kubikmeter Durchfluss. Es gibt aber keinen festen Wert, der unter den Führern festgemacht wäre.

↑ Topo der Canyoningtour Starzlachklamm.

Quelle: Aus der Präsentation von Gerold Blank.

UNFALLÖRTLICHKEIT

Der Unfall ereignete sich kurz nach der letzten Notausstiegsmöglichkeit und im Bereich einer markanten Engstelle der Klamm, bei welcher die Gäste üblicherweise abgelassen werden. Der Polizei lag ein Video einer Zeugin vor, welches zum ungefähren Unfallzeitpunkt gefertigt wurde, auf dem der Wasseranstieg deutlich zu sehen war. Außerdem sah man am Video bzw. auf den Bildern, dass sich zum Umfallzeitpunkt zwei Gruppen (unterschiedliche Farbe der Helme) am Standort befanden. Die Personen standen in dem Bereich teilweise ungesichert und wurden durch die Kraft des Wassers mitgerissen. Teilweise konnten sich die Personen am Seilgeländer festhalten, die meisten aber nicht. Der Wanderweg durch die Klamm befindet sich an dieser Stelle nur ein paar Meter oberhalb, aber es sind keine Notausstiegsmöglichkeiten eingerichtet, was es den Guides deutlich erschwert, hier handlungsfähig zu sein.

Gemäß den Zeugenaussagen kann davon ausgegangen werden, dass die tödlich verunglückte Person gerade abgelassen wurde und dann am offenen Seilende im seichten Wasser im Bereich einer kurzen Gehstrecke stand, als der Wasserschwall kam und sie mitriss. Die Frau wurde über die nächsten Stufen hinunter gespült. Im Bereich eines großen Kolkes mit Kehrwasser befinden sich mehrere alte Haken. Daran gelang es einer Person, sich zu sichern. Weitere Personen konnten sich dazu hängen. In Summe hingen hier acht Personen und warteten auf die Rettung.

Die verunfallte Person schaffte es nicht, sich hier dazu zuhängen. Ein Guide schwamm ihr nach und wurde selbst schwer verletzt.

BERGUNG DER VERLETZEN UND LETZTLICH DER VERUNGLÜCKTEN

Die in Not geratenen Personen konnten schließlich von der Bergwacht gerettet werden. Das talwärts gelegene Flussbett wurde mit Hilfe der Feuerwehr und mittels Hubschrauber abgesucht, am selben Tag konnte aber niemand mehr gefunden werden. Am Parkplatz wurde ein Sammelpunkt eingerichtet, um die Mitglieder der Gruppen zuzuordnen und zu betreuen und die Einsätze zu koordinieren. Dabei stellte sich heraus, dass eine Frau fehlte. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen.

Am nächsten Tag wurde die Suche bei bereits deutlich vermindertem Wasserstand auch mittels Drohnen wieder aufgenommen. Der Leichnam wurde gefunden und geborgen.

POLIZEILICHE MASSNAHMEN UND FESTSTELLUNGEN

Die Aufarbeitung des Falles erfolgte durch die Kriminalpolizei Kempten unter Zuarbeit der alpinen Einsatzleitung der Polizei Allgäu.

Die Details zur polizeilichen Ermittlung in Bezug auf einzelne Personen werden hier nicht veröffentlicht.

Einzig zur Vorhersehbarkeit des Wärmegewitters kann gesagt werden, dass der örtliche Wetterbericht für den Nachmittag Wärmegewitter prognostiziert hatte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes (mehr dazu unter Punkt: „Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft“). Zudem konnte eine Verklausung sowohl im Bachlauf selbst als auch im Durchlass der Ofenwaldsperre ausgeschlossen werden.

Festgehalten werden kann außerdem, dass für die Begehung der Klamm firmenübergreifende festgelegte Zeitslots sowohl für Vormittags- als auch Nachmittagstouren vergeben werden, was das Abwarten eines Regenschauers kaum zulässt. Die für alle Firmen geltenden Regelungen zur Gruppengröße pro Führungstour in der Starzlachklamm besagt, dass ein Guide mit max. 7 Personen gehen darf, ab 8 Personen sind 2 Guides vorgesehen. Die max. Gruppengröße beträgt 14 Personen. Für weitere Details zu Canyoningunfällen wurde von der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter bestellt – in diesem Fall Franz Deisenberger, dessen Ansichten im Teil „Der Unfall aus Sicht des Sachverständigen“ dargestellt sind.

2. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht des Sachverständigen

Franz Deisenberger

Berg- und Skiführer, UIAGM Canyoningführer, Skischulleiter Vorsitzender ArG „Alpin – SV“ Österreich

GUTACHTENSAUFTRAG

Der Gutachtensauftrag erging per e-mail vom 06.03.2023 von OStA Dr. Hanspeter ZWENG StA Kempten/Allgäu an Franz Deisenberger, der diesen annahm. Darin enthalten war folgender Satz, aus dem sich die Fragestellungen ergeben:

„Um den Fall abzuschließen, bedarf es eines Sachverständigengutachtens, das sich insbesondere zu der Frage äußert, ob die Führer den Einstieg in die Klamm hätten unterlassen müssen, soweit angesichts der Wetterprognosen und des einsetzenden Regens der Pegelanstieg vorhersehbar gewesen wäre oder wenigstens auf die Gefahren hinweisen hätten müssen, damit die Teilnehmer eigenverantwortlich über die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können.“

↑ Blick in die Starzlachklamm.

Quelle: Aus der Präsentation von Franz Deisenberger.

Bearbeitung des Gutachtensauftrags

Um dem Auftrag gerecht zu werden, wählte Franz Deisenberger in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Bayern, AEG-Canyoning, folgende Vorgangsweise:

- Ortsaugenschein mit den zuständigen Beamten (AEG – Canyoninggruppe) zur Ergänzung der bereits bestehenden Erhebungsergebnisse

- Feststellungen zur „Vorwarnzeit“ der Canyoninggruppen vor dem Wasserschwall

- Begehung des gesamten Bachbettes mit Höhen- u. Längenaufzeichnung von der Ofenwaldsperre (NS Messer + Pegel) bis zum Ortsteil Winkel (Brücke Pegel)

- Drohnenbefliegung des Bachbettes zur Kontrolle der Messergebnisse

- Zusammenarbeit/Diskussion der Ergebnisse mit ehem. Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes Bayern bzw. des hydrologischen Dienstes Sbg. insb. Abflussgeschwindigkeiten und Abflussmengen betreffend

- Erstellung eines Weg–Zeit–Diagrammes bzw. Zusammenschau der zeitlichen Abfolge des Unfalles in Bezug auf die Unwetterwarnung der Wetterprognose, der aktuellen Pegelstände in der Ofenwaldsperre, dem Wasserschwall Starzlach beim Einstieg der Gruppen und dem Wettercheck in der Base

- Check der Telefonverbindungen, die ergab, dass diese nahezu an jeder Stelle (auch im Bachbett) zwischen Beginn der Tour und dem letzten Notausstieg (vor der Brücke) gegeben ist.

ABLAUF DES GESCHEHENS

Ab 13.58 Uhr war die Unwetterwarnung des DWD (Deutscher Wetterdienst) für den Bereich Sonthofen öffentlich. Egal, welchen Wetterdienst man sich ansieht, ob meteoblue oder meteoSwiss, Unwetterwarnungen werden immer auf der ersten Seite prominent angeführt. In diesem Fall war eine solche Warnung für ganz Allgäu von 14.16 Uhr bis ca. 15.00 Uhr ausgegeben.

Um etwa 14.00 Uhr trafen beide Canyoning-Gruppen (10 + 2 bzw. 14 + 2) – gesamt 28 Personen – am Parkplatz zusammen, wo sich auch noch andere Gruppen befanden, und zogen die Anzüge an.

Es erfolgte der Aufstieg der Gruppen über den Wanderweg und eine Registrierung am Kiosk/Kassenhäuschen (die Führer tragen die Anzahl der Teilnehmer und die genauen Uhrzeiten in ein Buch ein). Während des Aufstiegs regnete es stark, es „gewitterte“. Ein Teilnehmer brach aufgrund der Wettersituation von sich aus die Tour ab und blieb am Wanderweg. Insgesamt brach an diesem Tag nur eine Firma mit ihrer Gruppe die Tour ab.

Um ca. 14.40 Uhr waren beide Gruppen am Einstieg und es erfolgte eine kurze Einweisung, die üblicherweise zwischen 10 und 15 min dauert.

Die 1. betroffene Gruppe war bereits ca. 20 min voraus, um ihr Zeitfenster (ca. alle halben Stunden bricht eine Gruppe vom Kassenhäuschen aus auf) zu nutzen.

Wettersituation/Niederschlag – Pegelstände zeitl. Ablauf Canyoningtour

Eine „Abflusswelle“, die von der Ofenwaldsperre kommt oder sich von dort her Richtung Klamm aufgrund von Niederschlag, Seitengerinne und Oberflächenwasser … (weiter) aufbaut, benötigt für die rund 2,6 km Bachlänge (Gehstrecke) bis zum üblichen Einstieg der Canyoningtour (= ca. 100 m oberhalb der oberen Brücke) knapp 20 min.

Zugrunde gelegt ist dabei eine durchschnittliche Abflussgeschwindigkeit von rechnerisch 2,22 m/sec (Entfernung Pegel Ofenwald – Pegel Winkel gut 4 km + ca. 160 Hm), die mit den Kollegen der Wasserwirtschaft berechnet wurde. Die automatische Pegelmessung in der Ofenwaldsperre kann jeder öffentlich über die Seite des Wasserwirtschaftsamtes einsehen.

In diesem Fall hat die Messstation einen (Stark-)Niederschlag im Einzugsgebiet bzw. Umfeld der Ofenwaldsperre ab ca. 14.30 bis 15.00 Uhr von aufsummiert 12,6 mm angezeigt. Der (See-)Pegelanstieg Ofenwaldsperre konnte ab ca. 15.00 bis 15.30 Uhr (ges. 19 cm) – Verzögerung etwa 0,5 bis 1 Stunde – beobachtet werden. Der immer stärker werdende Abfluss erzeugte schließlich eine „Abflusswelle“, die durch weiteren Niederschlag, Seitengerinne, Oberflächenwasser … bis zum Einstieg der Canyoninggruppen oberhalb der Klamm höchstwahrscheinlich noch verstärkt wurde.

Bzgl. des zeitlichen Ablaufes des Niederschlagsereignisses vom 03.09.2022 wird dazu im Gutachten des Deutschen Wetterdienstes u. a. ausgeführt: „Die Niederschläge intensivierten sich nach den Radarbildern im Bereich der Klamm besonders ab etwa 14:20/14:30 Uhr und damit etwa zu der Zeit, wo die Zeugin D. (jene Person, die im Büro die Wetterdaten checkte) angegeben hat, nochmals Wetter und Pegelstände abgefragt zu haben“. Dazu liegt ein Screenshot ihres Mobiltelefons vor, der die Seite von meteoSwiss zeigt. Allerdings dürfte sie das Regenradar nicht beachtet haben, obwohl der Deutsche Wetterdienst eine Starkregenwarnung herausgegeben hat.

FESTSTELLUNGEN

Feststellung 1

Aus den oben genannten Fakten und Tatsachen und der zeitlichen Abfolge der Tourenvorbereitung bzw. der Tour selbst, ergibt sich die „Vorwarnzeit“ für die beiden Canyoninggruppen „C. …“ und „S. … – A“.

Die „C. …“ Gruppe (14 TN + 2 Guides) war vor der Gruppe „S. … – A“ (9 TN + 2 Guides) unterwegs. Nach dem Einweisungsgespräch, das üblicherweise etwa 10 bis 15 min dauert, war die „S. … – A“ Gruppe gegen 15.00 Uhr an der ersten Abseilstelle. Zu dieser Zeit befand sich der letzte Teilnehmer der „C. …“ Gruppe in Sichtweite zu ihnen. Es ist davon auszugehen, dass die Gruppe „C. …“ ca. 15 bis 20 min vor der Gruppe „S. … – A“ in die Tour einstieg.

Um ca. 15.20 Uhr befand sich die „S. … –A“ Gruppe vor der ersten Brücke, also im Bereich des letzten Notausstieges unmittelbar vor der Engstelle. Die „Abflusswelle“ war zu diesem Zeitpunkt etwa 1,3 km oberhalb, also auf der Hälfte der Strecke Ofenwaldsperre–Einstieg. Der zeitliche Abstand zur Gruppe „S. … –A“ betrug dabei rund 10 min (unter Zugrundelegung der rechnerischen Abflussgeschwindigkeit von 2,22 m/sec). Die Gruppe „C. …“ dürfte sich daher zwischen 15.00 und 15.10 Uhr im Bereich der letzten Notausstiegsmöglichkeit (vor der ersten Brücke) befunden haben.

In diesem Zeitraum verstärkte sich – aufgrund des vorangegangenen Starkniederschlages im Umfeld der Ofenwaldsperre und des (See-)Pegelanstieges – der Abfluss deutlich und es kam zum Aufbau der „Abflusswelle“ etwa 2,5 – 2,7 km oder etwa 15 bis 20 min oberhalb der „C. …“ Gruppe.

Die 14 Teilnehmer der „C. …“ Gruppe waren – bereits vorher und in der Folge – (etwas) langsamer als die „S. … –A“ Gruppe mit 9 Teilnehmern unterwegs, was leicht durch z. B. die 1. Abseilstelle erklärbar (Stichwort: größere Gruppe braucht mehr Zeit ) ist.

Feststellung 2

Die Gruppe „C. … “ dürfte zwischen 15.00 und 15.10 Uhr im Bereich des letzten Notausstieges (Bereich der oberen Brücke) gewesen sein. Sie war vor der Gruppe „S. … A“ in die Tour eingestiegen. Die Vorwarnzeit vor der „Abflusswelle“ aus Richtung Ofenwaldsperre beträgt etwa 15 bis 20 min.

Die Gruppe „S. … – A“ war etwa um 15.20 Uhr, also ca. 10 min später, beim letzten Notausstieg. Die Vorwarnzeit vor der „Abflusswelle“ aus Richtung Ofenwaldsperre beträgt daher nur knapp 10 min.

Sobald man als Guide entscheidet, in den engen Klammbereich (flussabwärts der oberen Brücke, letzter Notausstieg) weiter zu gehen, besteht für etwa eine Stunde keine Fluchtmöglichkeit mehr aus der Klamm. Nur mit „fremder Hilfe“ – vom Wanderweg aus – wäre es möglich, aus dem Bachbett der Klamm zu gelangen.

↑ Üblicher Wasserstand in der Starzlachklamm und Wasserstand zum Zeitpunkt des Unfalls.

Quelle: Aus der Präsentation von Franz Deisenberger.

BEANTWORTUNG DER FRAGEN AUS DEM GA-AUFTRAG

- War aufgrund der Wetterprognose und des einsetzenden Regens beim Zustieg mit einem derart „massiven“ Anstieg der Starzlach zu rechnen – war der „massive“ Wasseranstieg also vorhersehbar?

Je nachdem welche Informationsgrundlage für die Planung/Durchführung der Canyoningtour herangezogen wird, ist der „massive“ Wasseranstieg einerseits sehr wahrscheinlich – also vorhersehbar – andererseits wenig wahrscheinlich – kaum (nicht) vorhersehbar. Unter Zugrundelegung der Informationen, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Unfalltag, zumindest ab 13.58 Uhr („Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“) für den Bereich Sonthofen kommunizierte, konnte mit einem „massiven Wasseranstieg“ in der Starzlach jedenfalls gerechnet werden.

Unter Zugrundelegung der Aussagen der Zeugin (Mitarbeiterin der Canyoning-Firma), die den privaten „Wetterdienstleister“ meteoblue bzw. den nationalen Schweizer Wetterdienst, meteoSwiss als Informationsbasis nennt, in denen angeblich Starkniederschlag im Umfeld/Einzugsgebiet der Starzlachklamm nicht prognostiziert wurde, war das Ereignis wenig wahrscheinlich bzw. kaum (nicht) vorhersehbar.

Da die Inhalte dieser Wetterabfragen nicht bekannt sind, können diese auch nicht verifiziert werden.

Auffallend ist, dass weder die Unwetterwarnung des DWD – bekannt ab 13.58 Uhr – noch die öffentlich abrufbaren Niederschlags-Daten sowie die (See-)Pegelstände der Ofenwaldsperre (aktualisiert alle 15 min) in die Planung der Nachmittagstouren (z. B. Wettercheck der Zeugin um 14.23 Uhr) einflossen. Und dies betrifft im Prinzip alle kommerziellen Anbieter (mind. 3, wahrscheinlich 5), die sich zwischen ca. 13.00 und 14.00/14.30 Uhr am Parkplatz zur Starzlachklamm eingefunden/getroffen haben bzw. in der Klamm unterwegs waren.

Der private Wetterdienst „meteoblue“ stellt z. B. im Ausland, Unwetterwarnungen von nationalen Wetterdiensten (DWD, GeoSphere Austria, …) üblicherweise gleich auf der Startseite prominent dar. Insofern sind die Angaben der Zeugin (Wetterabfrage 14.23 Uhr) nicht nachvollziehbar. Sie gibt u. a. an: „… es war ein bisschen Regen angesagt. Aber nicht viel Regen und kein Unwetter“.

Warum bei einer derartigen Wetterlage die

(See-)Pegelstände der Ofenwaldsperre u./od.

das Niederschlagsradar nicht abgefragt bzw.

beachtet wurden, ist nicht nachvollziehbar!

- Hätten, aufgrund der Wetterprognose bzw. des einsetzenden Regens während des Zustieges, die Führer es unterlassen müssen in die Starzlachklamm einzusteigen – also die Tour erst gar nicht beginnen dürfen?

Dass am Nachmittag des Unfalltages ganz allgemein mit Gewittern zu rechnen war, darf aufgrund der Prognosen der Vortage (vgl. z. B. ON 258 f) des DWD und der allgemeinen Wetterlage und Informationsmöglichkeiten als bekannt und (bei den in der Starzlachklamm tätigen Canyoninganbietern) vorausgesetzt werden (Stichwort: täglicher Wettercheck).

Schon aufgrund der „Vorwarnung“ durch Regen und Gewittertätigkeit am Parkplatz Winkel und während des Zustieges, hätte am Einstieg bzw. spätestens im Bereich des letzten Notausstieges das aktuelle Wetter- Niederschlagsgeschehen von den Beschuldigten/Guides nochmals geprüft werden müssen. Das wäre insofern ohne größeren zeitlichen Aufwand möglich/zumutbar gewesen, da in diesen Bereichen Handy-/Datenempfang möglich ist.

Bei prognostizierter sowie gegebener gewitterträchtiger Gesamtwetterlage sowie Gewitter und Regen am Parkplatz und am Weg zum Einstieg und einer „Unwetterwarnung“ des DWD für das betreffende Gebiet am Unfalltag, muss der einmalige Wettercheck (für die Nachmittagstour) einer Mitarbeiterin eines kommerziellen Canyoninganbieters als nicht ausreichend für die erforderliche und notwendige Risikominimierung (Stichwort: erhöhte Sorgfaltspflicht bei Gewittergefahr) angesehen werden.

Dies insofern, als ein weiterer (2.) Wettercheck – am Anfang der Tour, der eigenen Canyoninggruppe, also etwa gegen 15.00 Uhr, keinen großen Aufwand in zeitlicher und administrativer Form dargestellt hätte, also leicht möglich/zumutbar gewesen wäre.

Nach diesem neuerlichen Wettercheck

(z. B. Niederschlagsmesser Ofenwaldsperre, NS-Radar meteoblue, …)

etwa gegen 15.00 Uhr, hätten die Beschuldigten

z. B. per Handy aktiv, vom „Büro“ der Canyoningfirma

aus über den starken Niederschlag (z.B. 12,6 l/m2 in 30 min)

an der Ofenwaldsperre informiert/gewarnt werden können.

- Hätten die Führer, z. B. beim Einweisungsgespräch am Einstieg, auf die mögliche Gefahr eines derart „massiven“ Wasseranstieges in der Schlucht hinweisen müssen, damit sich die Teilnehmer eigenverantwortlich für einen Abbruch oder die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können?

Im ggst. Fall müssen beim Einweisungsgespräch (Sicherheitseinweisung) am Einstieg alle wesentlichen Themen, die den Ablauf bzw. dem „Risiko“ einer üblichen Anfänger Canyoningtour entsprechen, besprochen bzw. erklärt werden, um die Teilnehmer auf die bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten.

Ein derartiger plötzlicher und „massiver Wasseranstieg“ (um das ca. 22fache – von ca. 0,12 auf ca. 2,66 m³ – des ursprünglichen Durchflusses), wie es ihn am Unfalltag gegeben hat, ist kein übliches Ereignis bei einer Canyoningtour. Es ist daher auch nicht üblich bei Canyoningtouren – insbesondere für Anfänger – auf die Möglichkeit bzw. die Gefahren derartiger plötzlicher „Wassereinbrüche“ beim Einführungsgespräch hinzuweisen. Im Übrigen kann nicht der Gast entscheiden, ob er weiter geht oder nicht, sondern diese Entscheidung muss immer der Guide treffen.

BESONDERE AUFFÄLLIGKEITEN DIESES UNFALLS

Die kommerziellen Anbieter weisen eine auffällige Ignoranz gegenüber den örtlichen Gegebenheiten und Nichtverwendung naheliegender, recht simpel zu bekommender wesentlicher Infos wie z. B. Niederschlagssituation, DWD Unwetterwarnungen am Unfalltag, Wetterdaten (meteoSwiss, Meteoblue, …), Pegelstände u. Niederschlag-Info Ofenwaldsperre bzw. Echtzeit NS-Radar (meteoblue) auf. Warum diese Daten nicht verwendet oder falsch interpretiert wurden, ist fraglich.

Außerdem ist ein absolutes Festhalten am üblichen zeitlichen Ablauf (Stichwort: 2 Touren am Tag), obwohl bereits einige Tage vor dem Unfall die ansteigende Gewittergefahr bei üblicher Aufmerksamkeit für Guides und Veranstalter leicht erkennbar war, gegeben.

Auffällig ist zudem das „Nicht Beschäftigen“ mit elementaren Grundlagen einer verantwortungsvollen Tourenplanung (Stichwort: Einbeziehung der aktuellen Wettersituation, fehlender zusätzl. Wettercheck von Guides und Büro, …) bei gesteigertem Gewitterrisiko.

Da neben den beiden direkt betroffenen Canyoninggruppen noch mind. zwei bis drei weitere Gruppen vorher (Notausstieg) bzw. nachher (Wanderweg, Parkplatz) unterwegs waren, könnten auch ein gewisser Gruppen- oder Konkurrenzdruck sowie Zeitdruck durch die Vergabe von Zeitslots für jede Gruppe am Kassenhäuschen/Eingang, die 20 bis 30 min Abstände vorgeben, mitgespielt haben.

Aus Sicht des Sachverständigen ist zudem festzuhalten, dass die Beschuldigten das „Aussageverweigerungsrecht“ in Anspruch genommen hatten – eine Vorgehensweise, die durchaus üblich ist, in Österreich bei Outdoorunfällen aber eher selten vorkommt. Als äußerst positiv wird die sehr gute Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei vor Ort sowie mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt genannt.

DISKUSSION

Franz Deisenberger stellt im Anschluss folgende Frage zur Diskussion:

Ist das Risiko, dass bei der Führungstätigkeit im Allgemeinen und bei kommerziellen Canyoning-Touren im Besonderen z. T. eingegangen wird, grundsätzlich zu hoch?

Stichworte:

- wirtschaftlicher Druck/Gewinnmaximierung?

- Einhalten d. organisatorischen Ablaufs (Zeitslots, Kosten, …) – Gruppendruck/Konkurrenzdruck?

- fehlende „geistige“ Flexibilität? („haben wir immer so gemacht“), um auf geänderte Umstände (z.B. häufiger Starkniederschläge, …) zu reagieren

- dies auf Seiten der Guides u. d. kommerziellen Anbieter

3. Canyoningunfall Starzlachklamm aus Sicht der Staatsanwaltschaft

Hanspeter Zweng

Oberstaatsanwalt als ständiger Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu)

Ziel dieses Beitrages ist weder die abstrakte Darstellung der Rechtslage noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Rechtsproblemen, die aus Anlass der Fallbearbeitung zu behandeln waren. Der Beitrag schildert die verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Vorgaben, die zu beachten waren. Die rechtliche Beurteilung beruht ausschließlich auf der Anwendung des deutschen Strafrechts. Soweit in Ermangelung von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Wien zitiert wurden, sind diese Überlegungen für das deutsche Recht nach Auffassung des Verfassers übertragbar.

DIE ERMITTLUNGEN NACH BEKANNTWERDEN DES UNFALLS

Um 15.31 Uhr am 03.09.2022 ging bei der integrierten Leitstelle Allgäu ein Notruf von einem unbeteiligten Beobachter auf dem Wanderweg der Starzlachklamm ein. Es begann ein Rettungseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Bergwacht, in dessen Verlauf alle in Not geratenen Personen mit Ausnahme einer Person von den Einsatzkräften lebend aus der Klamm gerettet werden. Der vermisste Teilnehmer konnte erst am nächsten Morgen nur noch tot geborgen werden.

Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf der Aufklärung der Umstände, die zum Tod einer Person geführt hatten, die an einer gegen Entgelt geführten Canyoningtour teilgenommen hatte. Außerdem war aufzuklären, wie es dazu kam, dass mehrere Teilnehmer und auch die Guides verletzt wurden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei mit fachlicher Unterstützung von mehreren Polizeibergführern geführt, die selbst ausgebildete Canyoningführer sind. Viele Lichtbilder und Videos und zahlreiche Zeugeneinvernahmen von Personen, die zum Unfallzeitpunkt zugegen waren, wurden von den Ermittlern zusammengetragen. Dadurch gelang es, die Verhältnisse in der Klamm und das Verhalten der Begeher der Klamm so weit zu dokumentieren, dass der später beauftragte Sachverständige für Canyoningunfälle unter Einbeziehung seiner eigenen Ermittlungen vor Ort in der Lage war, alle unfallursächlichen Umstände darzustellen.

Nachdem zum Unfallzeitpunkt Starkregen den Pegel der Starzlach stark anschwellen ließ, beauftragte die Staatsanwaltschaft zunächst einen Meteorologen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wetterlage, den Niederschlagsmengen und den Wetterprognosen für den Unfallzeitpunkt. Der Sachverständige konnte Niederschlagszeitpunkte und Niederschlagsmengen anhand der meteorologischen Beobachtungsstationen, die sich in der Nähe des Unfallortes befanden, genau beschreiben. Hinsichtlich der Wettervorhersage beschränkte sich der Gutachter auf die Wiedergabe der Prognose des Deutschen Wetterdienstes, nachdem eine Fülle von privaten Unternehmen Wetterprognosen publizieren und die bisherigen Ermittlungen kein klares Bild dahingehend erbrachten, welche Informationen die beschuldigten Führer vor Antritt der Tour tatsächlich herangezogen haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Die veröffentlichen Wetterprognosen sind insbesondere über das Internet für jedermann kostenfrei zugänglich. Auch im Bereich der Klamm ist der Handyempfang weitgehend gegeben.

Nach Vorliegen des meteorologischen Gutachtens beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen für Canyoningunfälle mit der Begutachtung des tatsächlichen Ablaufes des Vorfalls, insbesondere zu der Frage, ob die Führer den Einstieg in die Klamm hätten unterlassen müssen, soweit angesichts der Wetterprognosen und des einsetzenden Regens der Pegelanstieg vorhersehbar war oder wenigstens auf die Gefahren hinweisen müssen, damit die Teilnehmer eigenverantwortlich über die Fortsetzung der Tour hätten entscheiden können.

DER BEWEISBARE SACHVERHALT

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und Vorliegen der beiden Sachverständigengutachten ergab sich folgender, für die strafrechtliche Beurteilung maßgeblicher Sachverhalt:

Die Starzlachklamm gilt als einfache Tour von rund eineinhalb Stunden und einer Gesamtschwierigkeit II – III innerhalb der sechsstufigen Skala. Eine Begehung der Gewässerstrecke im Rahmen eines Augenscheins an einem sonnigen Tag bei niedrigem Wasserstand ergab, dass die begehbaren Abschnitte völlig unproblematisch zu bewältigen sind. Einige Hindernisse können nur durch Springen oder Abseilen bewältigt werden. Die Begehung ist dennoch auch für Ungeübte unter Aufsicht von erfahrenen Personen ohne nennenswerte Gefahr möglich. Es gibt an vielen Stellen leicht erreichbare Ausweichmöglichkeit über den parallel verlaufenden Wanderweg. Für die Benutzung dieses Wanderweges, der wie die Klamm selbst über privates Eigentum verläuft, verlangt der Eigentümer die Bezahlung eines Eintrittsgeldes, auch von den Teilnehmern geführter Canyoningtouren.

Das Einzugsgebiet der Starzlach umfasst ein Gebiet von knapp 20 Quadratkilometern. Am 03.09.2022 lag das Allgäu im Bereich einer flachen Tiefdruckrinne. Am Vormittag wechselten sich zunächst Sonne und Wolken ab, in der feuchtwarmen Luft entwickelten sich am Nachmittag Schauer und Gewitter. Nach einem ersten unergiebigen Schauer im Bereich der Klamm gegen 13:35 Uhr, folgten weitere Niederschläge mit geringer Intensität zwischen 14:00 und 14:10 Uhr. Diese erhöhten sich in den nachfolgenden 10 bis 15 Minuten allmählich auf eine mäßige Intensität. Zwischen etwa 14:25 Uhr und 14:45 Uhr kam es im Einzugsbereich der Starzlach zu einem Starkregenereignis. In diesen 20 Minuten gingen rund 10 bis 15 I/m2 nieder. Bis 14:50 Uhr schwächte sich der Regen allmählich ab, gegen 16:00 Uhr kam es nur noch zu leichten Niederschlägen. An den nächstgelegenen meteorologischen Stationen Ofenwaldsperre und Sonthofen wurden die ersten Niederschläge zwischen 14:00 und 14:10 Uhr erfasst. Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr traten an der Station Ofentalsperre starke Niederschlagsintensitäten mit jeweils mehr als 1,7 l/m2 innerhalb von 10 Minuten auf. Die höchste 60-Minutenmenge mit knapp 23 l/m2 wurde zwischen 14:05 und 15:05 Uhr im Bereich der Klamm ermittelt.

Im Vorhersagetext des DWD für Bayern vom 31.08.2022 wurden für den 03.09.2022 eine am Nachmittag zunehmende Schauer- und Gewitterneigung aufgeführt. Am Vortag des 03.09.2022 wurden Gewitter im Text zur Warnlage aufgenommen. Erwartet wurden früh vereinzelte Gewitter mit Starkregen zunächst in Schwaben, die im Laufe des Samstags auf ganz Bayern übergreifen sollen. Am Tag des Unfalls hatte der DWD gewittrige Niederschläge für den Nachmittag prognostiziert. In der Vorhersage vom Morgen des 03.09.2022 wurden besonders ab der zweiten Tageshälfte verbreitet Schauer sowie einzelne Gewitter mit Starkregen erwartet. Die erste konkrete Warnung vor Gewittern mit Starkregen für den Kreis Oberallgäu erfolgte um 13:58 Uhr mit einer Gültigkeitsdauer bis 15:00 Uhr. Die Warnung wurde um 14:16 Uhr aufgrund hoher erwarteter Böen aktualisiert. Um 14:50 Uhr wurde die Gültigkeit der Warnung bis 16:30 Uhr erweitert und um 15:05 Uhr nochmals wegen Hagel aktualisiert.

Auch der Zustand der Gewässerstrecke zum Unfallzeitpunkt konnte ausreichend aufgeklärt werden. Die anfängliche angestellte Vermutung, eine gebrochene Verklausung könnte Ursache für einen Wasserschwall gewesen sein, konnte nach Überprüfung des Bachlaufs durch die Polizeibeamten ausgeschlossen werden. Auch der Sachverständige schloss dies im Gutachten aus, weil die Veränderung der Pegelstände anders verlaufen wären. Die weiteren Ermittlungen ergaben sonst keine für die Beurteilung des Falles relevanten Besonderheiten der Gewässerstrecke, die Einfluss auf die Beurteilung des Falles hatte. Die Auswertung der Pegelmessdaten durch den Sachverständigen ergab innerhalb von 30 Minuten einen erheblichen Pegelanstieg von 102 cm auf 133 cm, die Durchflussmenge vergrößerte sich unter Berücksichtigung der Fließgeschwindigkeit in den Engstellen um das 22-fache.

Alle eingesetzten Guides verfügten über eine solide Ausbildung, die sie zweifelsfrei in die Lage versetzte, auch eine Gruppe in der Größe, die sie am Unfalltag geführt hatten, sicher durch die Klamm zu geleiten. Der Veranstalter, der für die Führung der Gruppe verantwortlich war, der die verstorbene Person angehört hatte, unterhielt ein Sicherheitskonzept, das für die Starzlachklamm folgenden Warnhinweis erhält: „Wasserschwall: Die Starzlachklamm kann sehr rasant und ohne unmittelbare Vorwarnung ansteigen. Im weiteren Verlauf des Flusses befinden sich mit den Ofenwaldsperren mehrere Geschiebesperren, an denen sich auch Verklausungen anstauen und plötzlich entladen können. Im mittleren Schluchtenteil befinden sich keine Ausweichmöglichkeiten bei plötzlichem Wasserschwall“.

Zum eigentlichen Unfallablauf konnte festgestellt werden, dass zwei Gruppen, geführt von je zwei Führern zweier unterschiedlicher Anbieter ihre Canyoningtour begannen. Eine Gruppe bestand aus 14 Gästen, eine weitere aus 10 Gästen. Beim Einweisungsgespräch am Einstieg wurden die Risiken eines plötzlichen und massiven Wasseranstieges nicht besprochen. Die Gruppen begannen gegen 13:30 Uhr am Parkplatz im Ortsteil Winkel mit der Wanderung zum Einstieg. Bereits während des Zustiegs regnete es, so dass ein Gast wegen der Verhältnisse entschied, nicht weiter mitzugehen.

Beide Gruppen stiegen zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in den Bach ein. Der Sachverständige konnte feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt der Wasserstand am Einstieg etwas höher war als üblich, aber deutlich unterhalb des Grenzwertes, der eine Begehung nicht mehr zulässt. Das Wasser war zu diesem Zeitpunkt klar. Gegen 15:30 Uhr befanden sich beide Gruppen in einem tief eingeschnittenen Klammabschnitt, zu diesem Zeitpunkt war der Pegel des Baches stark angestiegen. Gut erkennbar für alle war die höhere Fließgeschwindigkeit und das stark braun eingetrübte Wasser. Alle Guides kannten die Klamm aus vielen vorherigen Begehungen. Beide Gruppen setzten den Weg trotz des gestiegenen Wasserspiegels in der Klamm fort. Zu diesem Zeitpunkt wäre es problemlos möglich gewesen, die Klamm zu verlassen und auf dem danebenliegenden Wanderweg eine kurze Strecke talwärts zu gehen, um dann wieder in die Klamm einzusteigen. Es wurden auch keine Sicherungsmaßnahmen zugunsten der Gäste ergriffen, die Guides verzichteten auch darauf, zunächst die Lage zu erkunden. Ein weiteres Einweisungsgespräch bezüglich der gestiegenen Risiken, die mit der weiteren Begehung der Klamm verbunden waren, gab es nicht.

In der Engstelle wurden dann 13 Gäste und auch die 4 Guides bis in ein großes Wasserbecken von den Wassermassen mitgerissen und konnten sich erst dort in Sicherheit bringen oder geborgen werden. Drei Gäste und Guides wurden teils schwer verletzt. Eine Person konnte erst am nächsten Tag tot geborgen werden.

DIE STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG DES SACHVERHALTS

- 159 StPO lautet: Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, oder wird der Leichnam eines Unbekannten gefunden, so sind die Polizei- und Gemeindebehörden zur sofortigen Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder an das Amtsgericht verpflichtet.

- 160 StPO: Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.

Diese gesetzliche Verpflichtung kann nur so verstanden werden, dass eine umfassende Prüfung stattfinden muss, die alle möglichen Verantwortlichen in den Blick nimmt. Das Todesermittlungsverfahren gem. § 159 StPO ist ein Beweissicherungs- und Vorprüfungsverfahren, hat aber nicht den Verdacht einer konkreten Straftat zum Gegenstand, ist also kein Ermittlungsverfahren i. S. des § 160 StPO (BGH, Beschl. v. 28.3.2018 – 2 ARs 97/18).

Der Grundstückseigentümer der Gewässerstrecke

Die Verkehrssicherungspflicht eines Grundstückseigentümers umfasst die Verpflichtung, alle Benutzer, die von den Verkehrsflächen im Rahmen zweckentsprechender Nutzung Gebrauch machen, vor Gefahren zu schützen, die aus dem Zustand dieser Verkehrsflächen herrühren. Erforderlich sind nur solche Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um die Gefahr von Dritten abzuwenden, also nur solche, die nach den Sicherheitserwartungen des jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, Gefahren von Dritten tunlichst abzuwenden, die bei bestimmungsgemäßer oder bei nicht ganz fernliegender bestimmungswidriger Benutzung drohen. Der Eintritt wird aber nur für die Benutzung des Weges bezahlt. Scheidet damit die Haftung für den Rückweg über die Gewässerfläche aus? Vorkehrungen zur Abwendung von Gefahren bei Begehung der Wasserfläche, insbesondere gegen die Gefahren, die mit einem schnell ansteigenden Wasserpegel verbunden sind, wurden bislang nicht als notwendig erachtet. Daher gab es keine Anhaltspunkte für ein Verschulden des Grundstückseigentümers.

Die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden

Nach Art. 6 des bayerischen Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) haben die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration als Sicherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten. Als Gefahr ist eine Sachlage zu verstehen, nach der nach allgemeiner Lebenserfahrung und ungehindertem Fortgang das Eintreten einer konkreten Gefahr für Schutzgüter zu erwarten ist. Bislang sind insoweit keine gerichtlichen Entscheidungen bekannt geworden, wonach die Sicherheitsbehörden verpflichtet wären, Gewässerstrecken, die für das Canyoning genutzt werden, in vergleichbarer Weise wie von Lawinen bedrohte öffentliche Straßen oder Skipisten zu überwachen und gegebenenfalls rechtzeitig bei drohenden Naturgefahren zu sperren. Jedenfalls so lange eine Verantwortlichkeit für ein Einschreiten der Sicherheitsbehörden nicht gesetzlich oder durch eine gefestigte obergerichtlicher Rechtsprechung festgelegt wurde, kommt eine strafrechtliche Verfolgung von Behördenmitarbeitern nicht in Betracht.

Der Veranstalter

Alle Teilnehmer bezahlen eine Gebühr als Teil eines mit dem Veranstalters geschlossenen Vertrages, für die als Gegenleistung die Führung durch die Klamm organisiert wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) definiert den Veranstalter und damit Vertragspartei als denjenigen, der in organisatorischer und finanzieller Hinsicht für die Veranstaltung verantwortlich ist. Wird die Pflicht auf einen Dritten delegiert, so wird der Dritte für den Gefahrenbereich nach allgemeinen Deliktsgrundsätzen verantwortlich. Der Veranstalter hat bei Ausübung seines Gewerbes grundsätzlich diejenigen Sicherungsvorkehrungen zu treffen, die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter Angehöriger der jeweiligen Berufsgruppe für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schaden zu bewahren, und die ihm den Umständen nach zuzumuten sind (vgl. BGH, NJW 2000, 1188). Es gehört zu den Grundpflichten des Veranstalters, die Personen, deren er sich zur Ausführung seiner vertraglichen Pflichten bedient, hinsichtlich ihrer Eignung und Zuverlässigkeit sorgfältig auszuwählen (vgl. BGHZ 100, 185, 189). Er muss sie regelmäßig den jeweiligen Umständen entsprechend überwachen (BGHZ 103, 298). Beide Veranstalter hatten hinreichend ausgebildete Fachkräfte zur Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtung eingesetzt. Anhaltspunkte für die Verletzung der Überwachungspflichten gab es nicht. Zwar besteht in der Klamm weitgehend ununterbrochen die Möglichkeit, über Handy zu kommunizieren. Die Veranstalter durften sich aber auch unter den gegebenen Umständen auf die Einschätzung der von ihm eingesetzten Fachkräfte verlassen, nachdem es bislang insoweit zu keinen Unfällen in vergleichbaren Situationen gekommen ist. Somit ist den Veranstaltern kein strafrechtlicher Vorwurf zu machen.

Die einzelnen Teilnehmer

Bislang war das Rechtsverhältnis von Privatpersonen untereinander bei geführten Canyoningtouren noch nicht Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Anders beim Klettern: Klettern Privatpersonen miteinander, scheiden vertragliche Ansprüche regelmäßig aus, dazu müsste nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB per Vertrag eine Sonderverbindung zwischen den Beteiligten geschaffen werden. Auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete explizite Willenserklärungen werden aber beim rein privaten gemeinsamen Klettern und auch bei einer geführten Tour in der Regel innerhalb der geführten Teilnehmer aber nicht vorliegen. Hier kann man wegen des Fehlens des entsprechenden Rechtsbindungswillens auch nicht vom Vorliegen eines Gefälligkeitsverhältnisses mit rechtsgeschäftlichem Charakter ausgehen. So stellt beispielsweise das Sichern beim Klettern eine reine Gefälligkeit dar. Damit gibt es zwischen den Teilnehmern grundsätzlich auch keine Garantenstellung aus vertraglichen Absprachen. Anhaltspunkte, dass hier im Einzelfall doch Absprachen stattgefunden hätten, ergaben sich nicht. Es gab auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Teilnehmer, die nach ihren Angaben keine nennenswerte Erfahrung im Bereich des Canyoning hatten, über ein überlegenes Erfahrungswissen verfügt hätten, das sie in die Lage versetzt hätte, Einfluss auf die Entscheidung der Führer zu nehmen.

Die Führer

Selbst ein Bergführer „aus Gefälligkeit“ haftet einem unerfahrenen Begleiter, den er auf eine Bergtour mitnimmt, bei einem Unfall, wenn er diesem (erst später auftretende) Gefahren und Schwierigkeiten verschweigt oder wenn er ihn zu einer für diesen schwierigen Bergtour bzw. zu einem schwierigen Abstieg dadurch, dass er deren Gefährlichkeit verniedlicht oder gar bestreitet, überredet. Eine Haftung des Führers „aus Gefälligkeit“ kann auch dadurch begründet sein, dass er ihm zumutbare Sicherheitsvorkehrungen (hier: Unterlassen der Seilsicherung eines unerfahrenen Begleiters bei dem Überqueren eines mittelsteilen Schneefeldes) nicht trifft … Die Frage, welche Sicherungsmaßnahmen im Einzelfall zu treffen sind und welche Gefahr zu beachten ist, kann bei der Vielfalt der Möglichkeiten nicht generell beantwortet werden. … Gewiss kann auch dem besten Bergsteiger bei außergewöhnlichen Verhältnissen ein Fehler unterlaufen, doch ist die objektive Sorgfaltswidrigkeit danach zu beurteilen, wie sich eingewissenhafter Bergführer oder ein durchschnittlich pflichtbewusster Bergsteiger in der jeweiligen Situation verhalten hätte (Oberster Gerichtshof Wien, Urteil vom 30.10.1998, Aktenzeichen: 1 Ob 293/98i).

Hier handelt es sich um eine geführte Canyoningtour, für die die Teilnehmer Entgelt zahlen und diese Dienstleistung gerade deshalb in Anspruch nehmen, um mögliche Risiken und Probleme zu vermeiden. Durch das meteorologische Gutachten und die Zeugenaussagen stand fest, dass es bereits beim Aufstieg durch die Klamm regnete. Dies führte zu der vom Sachverständigen dargestellten Zunahme des Pegels der Starzlach. Den Ausführungen des Sachverständigen ist die Erkenntnis zu verdanken, dass dieser Umstand, dem die Canyoningführer bis zum Betreten der Engstelle der Klamm, in der sie dann verunglückten, offenbar wenig Bedeutung beimaßen, strafrechtlich irrelevant ist. Durch die Ausführung des Sachverständigen steht insoweit fest, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, rechtzeitig auf den Weg auszuweichen. Soweit also bis zu diesem Zeitpunkt ein Verschulden der Führer gesehen werden könnte, war dieses mögliche Fehlverhalten nicht ursächlich für den Unfall.

Damit war klar, dass ausschließlich die Entscheidung der Guides, weiterzugehen, ursächlich für die Verletzungen der Teilnehmer war. Im Detail ließ sich nicht klären, ob die Teilnehmer durch Straucheln, Stolpern oder die bloße Einwirkung der Wasserkraft abgetrieben wurden. Für die Verantwortlichkeit der Führer ist das aber unerheblich. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass den Führern ein Zeitfenster von ca. 12 – 13 Minuten vor dem Unfall verblieb, so dass ein Notausstieg bei zutreffender Einschätzung der Lage möglich gewesen wäre. Der Gutachter führt dazu weiter aus: „Sobald man als Guide entschieden hat, in den engen Klammbereich flussabwärts der oberen Brücke nach dem letzten Notausstieg weiterzugehen, hat man für etwa 1 Stunde keine Fluchtmöglichkeit mehr aus der Klamm“.

Fahrlässig im Sinne der §§ 222, 229 StGB handelt ein Täter, der eine objektive Pflichtverletzung begeht, sofern er diese nach seinen subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten vermeiden konnte, wenn die Pflichtverletzung objektiv und subjektiv vorhersehbar den Erfolg herbeigeführt hat. Die Einzelheiten des durch das pflichtwidrige Verhalten in Gang gesetzten Kausalverlaufs brauchen nicht vorhersehbar zu sein (vgl. BGH NJW 2004, 2458). Zweifelsfrei haben die Führer bei ihrer Prognoseentscheidung, ob es zu diesem gegebenen Zeitpunkt noch gefahrlos möglich war, die Engstellen der Klamm zu durchschreiten, die gegebenen Verhältnisse falsch eingeschätzt. Bereits der Umstand, dass sie selbst und so viele Teilnehmer abgetrieben wurden dokumentiert, dass sie die Kraft des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Wasserdrucks auf den menschlichen Körper verkannt haben. Es wäre möglich gewesen, die Klamm vorher zu verlassen und auf dem Wanderweg weiterzugehen. Durch Einsatz von Sicherungsmitteln hätten die Folgen des Unglücks vermindert werden können. Die Erkundung der augenblicklichen Verhältnisse durch einen der Führer hätte mit Sicherheit auch Aufschluss über die Risiken der Fortsetzung der Tour gegeben. Somit sind die Führer für die innerhalb ihrer Gruppe entstandenen Verletzungen verantwortlich. Nachdem es keine vertraglichen Beziehungen mit der in jeweils anderen Gruppen gab, haften die Führer nur für die Verletzungen der Teilnehmer, für die sie verantwortlich waren.

Hätten die Führer beim Einweisungsgespräch auf die möglichen Gefahren eines massiven Wasseranstieges und die damit verbundenen Risiken hinweisen müssen, damit sich die Teilnehmer eigenverantwortlich für einen Abbruch oder die Fortsetzung der Tour entscheiden hätten können? Die eigenverantwortlich gewollte und verwirklichte Selbstgefährdungen ist nicht strafbar, wenn das mit der Gefährdung bewusst eingegangene Risiko sich realisiert. Wer eine solche Selbstgefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert, macht sich nicht wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts strafbar (BGH, NJW 1984, 1469). Die gebotene Aufklärung muss den Teilnehmer in die Lage versetzen, die Sicherheitsrisiken ausreichend und umfänglich abzuschätzen. Die Aufklärungspflicht ist demnach umso strenger, je gefährlicher eine Sportart ist und je weniger damit zu rechnen ist, dass sich der Teilnehmer der Gefahrenlage bewusst ist. Pflichten im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten dürfen aber nicht überspannt werden, weil sportliche Aktivitäten grundsätzlich gefördert und nicht unmöglich gemacht werden sollen (OGH, 22.04.2022, 8 Ob 15/22x, die Entscheidung betrifft eine geführte Canyoningtour). Die Strafbarkeit beginnt erst dort, wo der sich Beteiligende kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser erfasst als der sich Gefährdende (AG Laufen, 06.03.2006, 260 Js 27482/05 veröffentlicht bei JURIS).

Der Sachverständige führt in seinem Gutachten dazu aus, dass üblicherweise beim Einweisungsgespräch alle wesentlichen Themen zum Ablauf einer Canyoningtour besprochen werden, um die Teilnehmer auf die bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten. Ein plötzlicher und massiver Wasseranstieg, wie es ihn am Unfalltag gegeben hat, ist kein übliches Ereignis bei einer Canyoningtour. Es ist aber nicht üblich, Anfänger auf die Gefahren derartiger Wassereinbrüche hinzuweisen.

Die Guides haben die Teilnehmer über diese Risiken nicht aufgeklärt, damit sind ihnen alle eingetretenen Verletzungsfolgen zuzurechnen. Nachdem alle Geiz eine eigene Ausbildung und eine Erfahrungen bei der Begehung der Klamm gesammelt hatten, gab es keine Anhaltspunkte dafür anzunehmen, dass einer der Guides für das Wohlergehen der anderen verantwortlich gewesen wäre. Insofern hatte jeder der Führer es in der Hand, die Unternehmung abzubrechen.

DER AUSGANG DES STRAFVERFAHRENS

Im Zuständigkeitsbezirk der Staatsanwaltschaft Kempten gibt es jedes Jahr eine ganze Reihe von Unfällen im alpinen Bereich. Allein die Tatsache, dass die Ermittlungen ergeben, dass eine Person schuldhaft eine Körperverletzung oder den Tod eines anderen verursacht hat, führt noch nicht zwingend zur Anklageerhebung. Bei fahrlässigen Körperverletzungen, in denen kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, wird meist keine Anklage erhoben, insbesondere bei geringfügigen Verletzungen. Dies gilt bei Verkehrs- oder Sportunfällen gleichermaßen.

In den Fällen, in denen Todesopfer zu beklagen sind, findet grundsätzlich immer eine Strafverfolgung statt. Der Gesetzgeber hat aber in den Fällen, in denen das Verschulden der Beschuldigten nicht allzu schwer wiegt, die Möglichkeit eröffnet, gegen Erfüllung von Auflagen das Verfahren einzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sicherlich keiner der eingesetzten Führer bewusst die Gesundheit und das Leben der Teilnehmer leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat. Es ist vielmehr anzunehmen, dass sie davon ausgingen, die Situation noch beherrschen zu können. Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass gegen die Führer, die nur für Körperverletzungen von Teilnehmern verantwortlich zu machen waren, keine Strafverfolgung stattfand.

Das Verfahren gegen die beiden Führer,

die für den Tod des Teilnehmers verantwortlich waren,

wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage des § 153a StPO eingestellt.

↑ Befundaufnahme vor Ort. Foto: Walter Siebert

Tödlicher Unfall in der österreichischen Berg- u. Skiführerausbildung

Gibt es Unfälle, aus denen man nichts lernen kann?

Walter Siebert

SV Wien

Im Rahmen einer Bergführerausbildung am Großen Geiger in der Venedigergruppe verunglückte ein Aspirant tödlich. Walter Siebert bekam den Auftrag, ein Gutachten zum möglichen Unfallhergang zu erstellen.

DER GUTACHTENSAUFTRAG UND DIE BEWEISSICHERUNG

Der schriftliche Auftrag beinhaltete folgende Fragen:

- Ursachen des Absturzes

- Fragen des Fremdverschuldens

- Fehler/Mängel der Führungstechnik

- Bewertung der Ausrüstung

Eine rasche Befundaufnahme vor Ort war in diesem Fall besonders wichtig, da ein Wettersturz zu erwarten war, der viele mögliche Spuren verwischen hätte können.

Walter Siebert wurde mit dem Polizeihubschrauber in die Nähe der Unfallstelle gebracht. Aufgrund der Wetterlage konnte man nur mit einem kurzen Zeitfenster für die Befundaufnahme rechnen. Aus diesem Grund war für Walter Siebert klar, dass er Kompromisse eingehen wird müssen. Jedenfalls wollte er jegliche Spuren und ev. noch vor Ort auffindbares Material sichern und Fotos machen. Dazu ließ er sich am kurzen Seil von einem Bergführer zur Unfallstelle hinaufsichern, um bei dieser Gelegenheit auch zu sehen, wie üblicherweise an einem solchen Grat gesichert wird.

BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN AUS DEM GA-AUFTRAG

Ausrüstung

Die Ausrüstung war in perfektem Zustand und für diese Route bestens geeignet.

Fehler/Mängel der Führungstechnik

Die Führungstechnik war korrekt, sowohl was die Kursmethodik betrifft (der Ausbildner lässt sich als Gast vom Aspiranten führen) als auch was das konkrete Führungsverhalten des Aspiranten betraf: Vor einer Steilstufe legt man das Seil ab, klettert vor und holt den Gast nach.

Fragen des Fremdverschuldens

Ein Fremdverschulden konnte von Walter Siebert nicht festgestellt werden.

Ursachen des Umfalls

Es erschien vorerst völlig unklar, wie es zu diesem Absturz kommen konnte. Die Verhältnisse waren gut, das Wetter war gut, der Aspirant war fit und war dieselbe Route bereits zwei Wochen zuvor bei Tiefschnee gegangen.

Beim letzten Aufschwung lässt der Aspirant seinen „Gast“ warten und beginnt den Aufschwung zu klettern, wobei er den „Gast“ über einen lockeren Stein informiert.

Gemäß der Aussagen des einzigen Augenzeugen – dem Ausbildungsleiter/Gast – begann sich der Stein plötzlich zu bewegen. Er sah, wie die Hände des Aspiranten zuerst noch am Fels waren und plötzlich wegglitten. Daraufhin sprang er sofort auf die andere Seite des Grates und versuchte, das Seil zu halten. Nach kurzer, sehr starker Belastung, riss das Seil.

Offen blieben aber dennoch die genauen Ursachen des Absturzes. Diese herauszufinden bedurfte einer detaillierten Analyse: In der vom Augenzeugen beschriebenen Situation und in dem Gelände vor Ort fällt ein durchtrainierter Spezialist nicht herunter, wenn sich ein Stein unter seinen Füßen löst. Die Wand ist dort nicht senkrecht und in so einem Gelände kann man ein Wegrutschen durch Bremsen verhindern.

↑ Die Unfallstelle.

Foto: Walter Siebert

Der wichtigste Hinweisgeber war das Seil. Dieses war sowohl gerissen als auch durch Steinschlag abgeschlagen. Außerdem wurde die Schlinge, die man beim Verkürzen nimmt, aufgeschnitten. Der Riss entsprach einem typischen Scharfkantenriss. Der Ausbildungsleiter sagte zudem aus, dass der Zug so stark war, dass, wäre das Seil nicht gerissen, er mitgerissen worden wäre. Das Seil wurde also offensichtlich über eine scharfe Kante abgeschert.

Die Stelle, die durch Steinschlag abgeschlagen wurde, war ebenfalls eindeutig einer einmaligen Gewalteinwirkung zuzuordnen.

Im Anschluss versuchte Walter Siebert das Seil zusammenzusetzen und die einzelnen Längen herauszumessen.

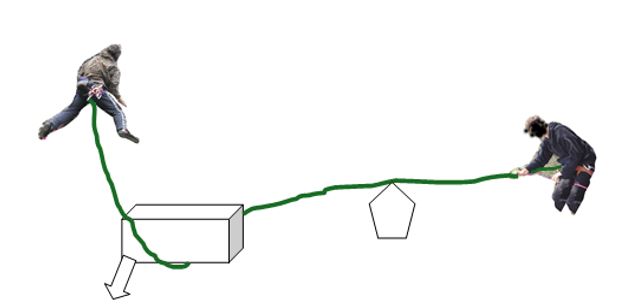

Einzig plausibler Unfallhergang

Walter Siebert ist sich ziemlich sicher, dass nur ein starker Zug am Seil den Aspiranten aus dem Stand reißen konnte. Hier kommt ein Felsblock in Frage, um den sich das Seil verfangen hat. Allerdings dürfte sich nicht der Block, auf dem der Aspirant stand, im Seil verfangen haben, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit lag das Seil auf dem Block. Es dürfte also jener Block, auf dem er stand, ins Rutschen gekommen sein und nachkommende – auch große – Steine müssen sich im Seil verheddert haben. Durch Augenzeugen wurden auch mehrere Felsblöcke beschrieben, die hinunter fielen.

Daher war wohl nicht der Block,

auf dem der Aspirant stand unfallursächlich,

sondern ein nachrutschender Block,

der das Seil nach unten riss.

↑ Die mögliche Unfallursache.

Grafik: Walter Siebert

WAS KANN MAN AUS DEM UNFALL LERNEN?

Unmittelbar aus diesem Unfall kann man vermutlich nichts lernen, da keine offensichtlichen Fehler gemacht wurden. Der Job ist grundsätzlich gefährlich und das muss man akzeptieren.

Dennoch hatte der Unfall eine positive Wirkung: Er war Anlass, wieder einmal Gespräche über das Risikomanagement in der Bergführerausbildung zu führen und dieses zu verbessern.

Persönliches Learning für den Sachverständigen

- Auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht in Nebenschauplätzen verlieren. Augenzeugen-Berichte sortieren, was kann stimmen, was nicht.

- Jegliche persönliche Betroffenheit muss man wegschalten können.

- Gut vorbereitet sein. Ausrüstung sollte griffbereit sein.

- Mitnahme einer ultraleichten Notfallausrüstung.

Absturz auf den Boden – Partnercheck erfolgt.

Kann man einen falschen Achternkoten übersehen?

Walter Siebert

SV Wien

UNFALLBESCHREIBUNG

Zu diesem Unfall in einer Kletterhalle mit Absturz auf den Boden, ist Folgendes bekannt:

Zwei befreundete Personen, die sich gut kennen und oft gemeinsam klettern, sind zum Klettern in einer Kletterhalle. Ein Partnercheck wurde durchgeführt. Die verunfallte Person hat sich im Nachstieg ein paar Mal bei einer Stelle hineingesetzt und ist dann abgestürzt. Oben am Umlenker befand sich noch das Seil mit einem „halben“ Achterknoten.

MÖGLICHE URSACHEN

Offenbar hat sich der Achterknoten durch das Hineinsetzen gelöst und ist durchgerutscht. Die Person stürzte ungesichert bis auf den Boden ab. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass der Achterknoten falsch gebunden war und dieser Fehler beim Partnercheck übersehen wurde.

Allerdings löste sich der Knoten nicht beim ersten Hineinsetzen, sondern erst nach einigen Wiederholungen. Zuvor war kein Durchrutschen oder langsames Lösen des Knotens zu bemerken gewesen.

↑ Versuche mit falsch gebundenen Achterknoten im Labor von Walter Siebert.

Fotos: Walter Siebert

KANN EIN ACHTERKNOTEN FALSCH GEBUNDEN WERDEN?

Walter Siebert hat in seinem Labor getestet, ob bzw. wann sich ein falsch gebundener Knoten lösen kann bzw. löst. Im Labor konnte er messen, wie viel Kraft notwendig ist, um den Knoten aufzuziehen. Meistens war es allerdings so, dass sich der Knoten sehr fest zuzog. Erst nach vielen Versuchen ist es Walter Siebert dann aber doch gelungen, einen Knoten und die entsprechende Belastung zu finden, die tatsächlich zu einem Durchrutschen führt – und zwar erst nach mehrmaligem Hineinsetzen einer rund 75 kg schweren Person.

Jenes Konstrukt, das Walter damit nachstellen konnte, ist ein Achterknoten, der auf den ersten Blick korrekt aussieht, aber nicht gänzlich fertig geknüpft ist.

Ja, es ist möglich, den Achterknoten falsch zu knüpfen

und man kann den Fehler auch übersehen.Der Partnercheck muss unbedingt nicht nur visuell,

sondern auch manuell – hin greifen, drehen, anziehen – erfolgen.

↑ Darstellung Permafrost.

Quelle: Stephan Gruber, Uni Zürich; aus der Präsentation von Jan Beutel.

Klimawandel

Auswirkungen auf die Kryosphäre im Hochgebirge

Jan Beutel

Universität Innsbruck, Studium/Doktorat in Elektrotechnik, Skilehrer/IVBV Bergführer, Professor Universität Innsbruck, 18+ Jahre interdisziplinäre Forschungsprojekte Hochgebirge, Kryosphäre und Naturgefahren, Expertenmitglied ÖKAS und Swiss Permafrost Monitoring Network

GRUNDLAGEN KLIMAWANDEL UND KRYOSPHÄRE

Das Matterhorn als großes Freiluftlabor

Dass sich aufgrund des Klimawandels die Gletscher zurückziehen – und zwar dramatisch, wie Jan Beutel anhand einer Simulation zeigt – und eine ganz andere Landschaft hinterlassen, ist mittlerweile allen bekannt.

Jan Beutel und seine Kollegen arbeiten vor allem am Matterhorn, das ein großes Freiluftlabor darstellt. Aber nicht nur von Schweizer Seite wird hier geforscht, auch auf Italienischer Seite werden schon seit langer Zeit Untersuchungen durchgeführt, wie die Grafik zeigt.

Die Gründe, warum gerade das Matterhorn als Labor so begehrt ist, liegen auf der Hand: Zum einen ist es unglaublich leicht erreichbar. Von Zürich aus ist man in etwas mehr als drei Stunden vor Ort; definitiv also leichter und rascher erreichbar als etwa Grönland oder andere entlegene Orte der Welt.

Außerdem gibt es vor Ort sehr viel Logistiksupport, der die Forschungsarbeit leichter macht. Abgesehen davon ereignete sich am 15. Juli 2003 ein markanter Felssturz am Hörnligrat, bei dem 1.500 bis 2.500 m3 Fels ausbrachen und bei dem innerhalb von nur einer Stunde 84 Alpinisten evakuiert werden mussten. Dieser Felssturz und die Annahme, das noch weitere zu befürchten sind, war der Auslöser, hier am Matterhorn die Forschungsarbeiten zu intensivieren.

Am Matterhorn sollen folgende grundlegende Fragen beantwortet werden:

- Wann werden Felswände instabil?

- Wann passieren Felsstürze?

- Was löst sie aus?

- Welche Auswirkung hat der Klimawandel?

- Welche Auswirkung hat das auf unseren Lebensraum in den Alpen?

Beispiele für Bergstürze in den Alpen und weltweit

Ziel soll sein, Prozesse und Ursachen zu verstehen, um Katastrophen, die zwar nicht sehr oft eintreten, aber dann doch mit dramatischen Folgen (Beispiel Felssturz Piz Cengalo, August 2017, 3,15 Mio. m3) vorhersagen zu können. Direkte Beobachtungen sind sehr selten und passieren meist zufällig mit viel Glück. Der Marmolata-Eisbruch (3. Juli 2022, 65.000 m3, 11 Tote) ereignetet sich beispielsweise gänzlich ohne Voranzeichen, der Felssturz am Weissmies Triftgletscher konnte aber durch eine 3-jährige Beobachtungszeit und die Entwicklung von Methoden vorhergesagt werden – am 10. September 2017 brachen 150.000 m3 Material ab, 220 Personen in Saas Grund wurden rechtzeitig evakuiert.

Vor allem wenn Felsmaterial auf Eis trifft, kommt es zu Kaskadeneffekten, denn durch die Energie des aufprallenden Felsmaterials wird das Eis sofort geschmolzen und eine Masse aus Fels, Schutt und Wasser bewegt sich sehr schnell talwärts. Ein solches Ereignis kann noch ganz andere Ausmaße wie am Piz Cengalo annehmen, wie ein Beispiel aus Indien, Nanda Devi/Chamoli Garhwal Himalaya, zeigt, bei dem am 3. Februar 2021 27 Mio. m3 Material abbrachen. Zwei Flusskraftwerke und fünf Dörfer wurden völlig zerstört und bis heute werden mehr als 200 Menschen vermisst. Und es geht sogar noch ein wenig größer: Am Elliot Creek, BC, Canada, brachen am 20. November 2020 50 Mio. m3 ab. Die Wasser-Staublawine raste mit 140 km/h talwärts und löste eine 100 m hohe Tsunami Welle aus. Oder auch das Ereignis am Lamplugh Glacier, BC, am 23. Juni 2016 mit 150 Mio. m3 bei dem sechs Jahre später noch ein zweiter Felssturz nach kam. Sprich, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn einmal ein Felssturz passiert ist, das Material unten ist und es nicht noch einmal zu einem derartigen Ereignis kommen kann.

Tatsächlich kracht es in den Ostalpen nicht häufiger als in den Westalpen (was man annehmen könnte, weil die Berge niedriger sind und die Ausaperung schon weiter fortgeschritten ist), aber auch hier finden sich Beispiele: Fluchthorn am 11. Juni 2023 mit 1 Mio. m3 oder auch am Piz Scerscen am 14. April 2024 mit mehr als 5 Mio. m3. Beide Ereignisse seien angeblich völlig ohne Vorzeichen passiert, wie Augenzeugen berichteten. Aber natürlich gab es Vorzeichen, die allerdings nicht erkannt wurden, weil die Sensibilisierung und das Fachwissen zu wenig stark ausgeprägt sind. Spannend am Fluchthorn ist sicherlich, dass hier zwei geologische Komponenten aufeinander treffen. Genau am Übergang ist es zum Abbruch gekommen. Selbst für die Wissenschaft erstaunlich ist aber, dass die Abbruchstelle komplett trocken war. Ganz im Gegensatz zum Piz Scerscen, wo tagelang flüssiges Wasser an der Abbruchstelle austrat, obwohl dieses in dieser Höhenlage gefroren hätte sein müssen.

↑ Große Bergsturzereignisse sind immer noch selten.

Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.

DAS KLIMASYSTEM DER ERDE UND DER KLIMAWANDEL

Das Klimasystem der Erde wird durch die Energie der Sonne angetrieben. Sie treibt die verschiedenen Kreisläufe über Wasser und über Land an, wobei der Wasserkreislauf wesentlich ist.

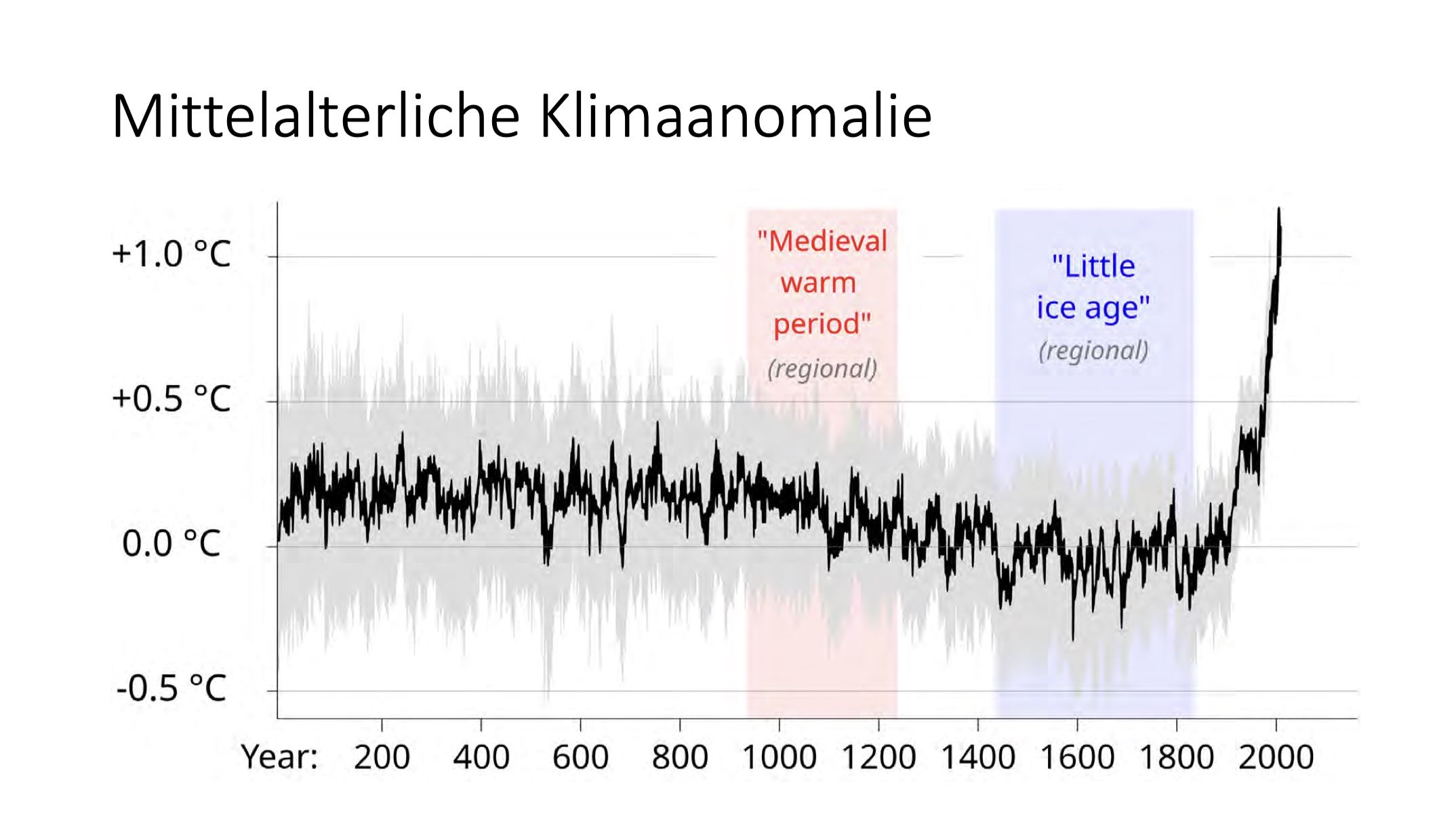

Die Definition von „Klimawandel“ geht historisch auf jemanden zurück, den man gar nicht damit verbindet: Alexander von Humboldt (1769–1859). Er hat ein erstes Diagramm über die Höhenstufen in den Anden angefertigt. Zu nennen ist auch John Tyndall (1820-1893), ein großartiger Alpinist und Forscher, der neben grundlegenden physikalischen Eigenschaften auch Gletscherbewegungen beobachtet hat. Er war fast der Erstbesteiger des Matterhorns – damals verlor er das Rennen gegen Whymper und Carell. In Bezug auf den Klimawandel war er der erste, der den Zusammenhang zwischen Wasserdampf, Kohlendioxid und Temperatur in der Atmosphäre festgemacht hat. Diesen Zusammenhang kann man heute mit Hilfe von Bohrkernen aus Eis und aus Sedimenten relativ lange zurückverfolgen und man sieht auch, dass die Konzentrationen sich immer wieder verändert haben und es mehrere Eiszeiten und Warmzeiten gab. Wenn nun jemand sagt, Klimawandel gab es schon immer und findet in Wellen statt, dann stimmt das im Langzeitkontext – wir befinden uns aktuell in einer Zwischen-Eiszeit. Selbst in jüngerer Zeit, in den letzten 2.000 Jahren, hat es immer wieder Temperaturschwankungen gegeben – die sogenannte Mittelalterliche Klimaanomalie zeigt, dass es kältere Phasen gab, in denen es der Bevölkerung nicht so gut ging. Diese Phase in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends n. Chr. wird sogar als „Kleine Eiszeit“ bezeichnet.

Mit der Erfindung der Dampfmaschine und dem Beginn der Industrialisierung um 1880 gehen die Temperaturen nach oben – in den letzten Jahrzehnten sind sie quasi nach oben geschossen.

Die Korrelation zwischen CO2 und Temperatur wird seit vielen Jahren durch die Messung des atmosphärischen CO2-Gehaltes durch die Messanstalt Mauna Loa auf Hawaii gemessen. In den letzten 60 Jahren stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre um 30 Prozent. Damit steigt auch die Temperatur, da das Sonnenlicht zwar ungehindert auf die Erde trifft, aber nur ein Teil wieder in die Atmosphäre abgestrahlt wird. Der andere Teil wird durch Kohlenstoff- und Wasserstoffmoleküle wieder zurückreflektiert.

Besonders warme Jahre sind lange schon keine seltenen Ausreißer nach oben mehr, sondern die positiven Temperaturabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel sind bereits zu einem neuen „Normal“ geworden.

Überall auf der Erde gehen die

Temperaturen durch die Decke.

Um das darzustellen, gibt es verschiedene Grafiken. Besonders eindrücklich ist die „Daily Surface Air Temperature“, weil man hier die Temperaturen auch saisonal aufgeschlüsselt sieht. Beeindruckend ist nicht nur, dass die Temperaturen immer höher werden, sondern dass auch der Abstand zum vorherigen Jahr immer größer wird.

Global gesehen gibt es allerdings auch starke regionale Unterschiede. Europa ist von einer relativ starken Erwärmungsblase betroffen. Die Folge ist, dass nicht nur das Wetter im Mittel wärmer wird, sondern dass sich auch die Niederschlagsverteilung massiv verändert. Die Modelle prognostizieren einen Temperaturanstieg in allen Monaten, vor allem im Sommer, und einen starken Anstieg der Niederschläge im Winter (November bis März) bei gleichzeitig starker Reduktion der Sommerniederschläge (Juni bis September). Die Gefahr von heftigen, Gewittern mit Starkniederschlägen auf kleinem Raum, Hagel und Sturm steigt, weil mehr Energie im System ist. Außerdem verändert sich der jahreszeitliche Abfluss der Flüsse: Die höchsten Abflüsse sind nicht mehr im Juli und August zu erwarten, sondern bereits im April.

PROZESSE IN DER ALPINEN KRYOSPHÄRE

Um zu verstehen, was sich aktuell bei uns im Hochgebirge tut, muss man sich Prozesse hinsichtlich Eis, Permafrost, Felsstabilität und Massenbewegungen ansehen.

Extremer Gletscherrückgang

Ganz klar und deutlich ist der extreme Gletscherrückgang, den vermutlich alle kennen. Dieser Rückgang (bis auf ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen) manifestiert sich weltweit. Geht der Gletscher zurück, bedeutet das nicht nur, dass hier weniger Eis ist, sondern es entsteht auch eine völlig neue Landschaft. Es entstehen Seen und es wird grüner. Abgesehen davon verändert sich der Wasserhaushalt und die Berge werden steiler. Weltweit beobachtet man zudem eine großflächige Destabilisierung, sprich viel loses Material wird frei. Heute gibt es Zonen, wo es aufgrund von Steinschlag richtig ungut wird. In den Alpen gibt es gemessene Bodenbewegungsraten von bis zu über 100 m pro Jahr.

Dazu kommen Nutzungskonflikte – beispielsweise in Gletscherskigebieten.

Beim Bergsteigen sind die Alpinisten wieder mehr gefordert, Wissen um alpine Gefahren und Erfahrung ist wichtiger denn je. Wo man früher gemütlich über Firn gegangen ist, muss man heute völlig neue Anstiege finden, Beispiel Wildspitze.

Ganze Berge müssen sich durch den Verlust des Eispanzers

und den Wegfall des Gewichtes eine neue Balance suchen.

Abgesehen davon hat das Eis auch in der Tiefe gewirkt und war ein Schutz gegen die Verwitterung. Heute liegen ganze Blöcke eis- und schneefrei dar und sind den Elementen (Sonne, Regen, Frost) schonungslos ausgesetzt.

Wir müssen uns also anpassen. Es kann vorkommen, bzw. kommt schon vor, dass wir manche Infrastruktur aufgeben und/oder neue Standorte finden müssen, Beispiel Bivouac Meneghello.

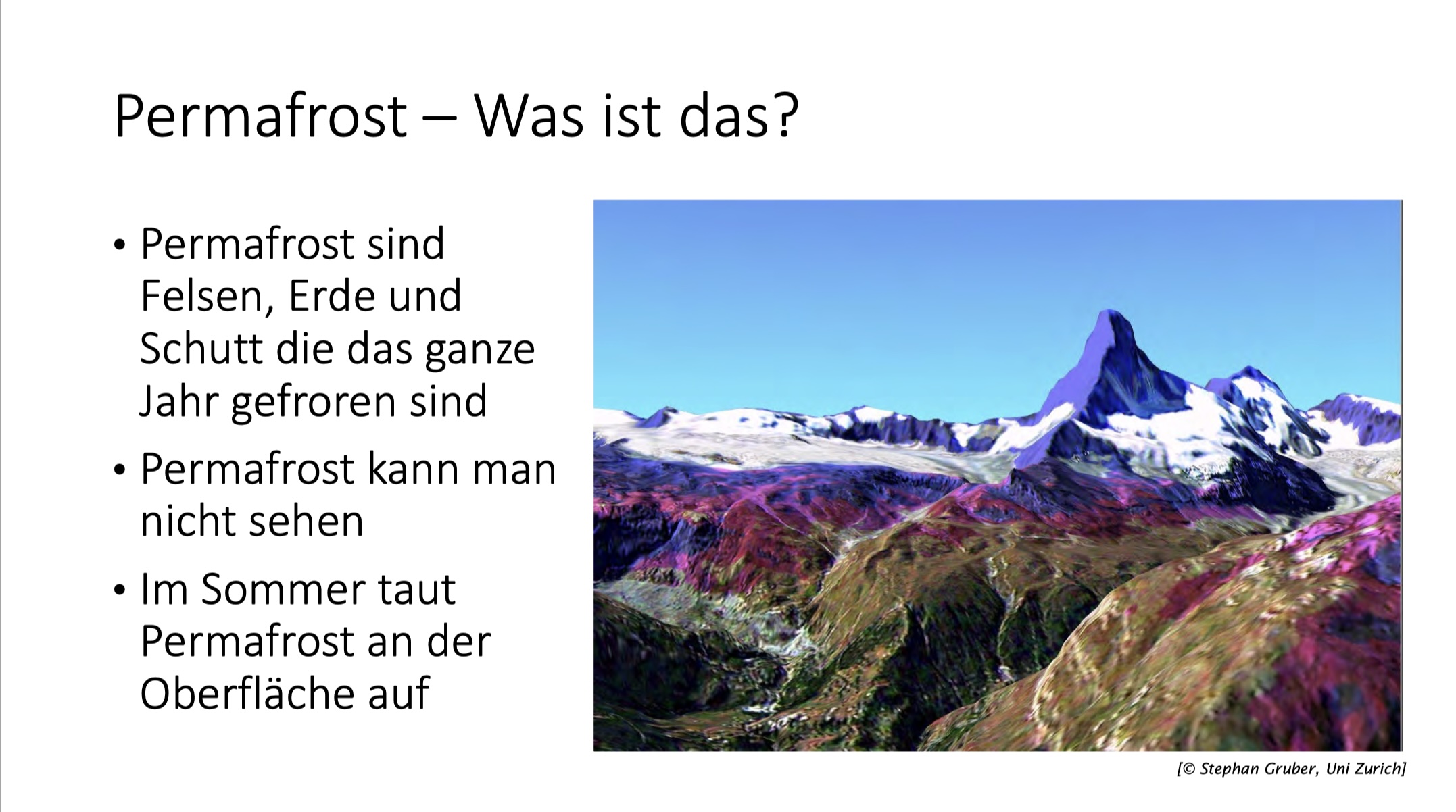

Auftauender Permafrost

Nicht nur an der Oberfläche sind Veränderungen zu beobachten, sondern auch im Boden: Permafrost ist Felsen, Erde und Schutt, der das ganze Jahr gefroren ist. Im Gegensatz zu Eis und Schnee kann man Permafrost nicht sehen.

Im Sommer taut Permafrost an der Oberfläche auf. Permafrost kommt überall dort vor, wo die Außentemperatur kalt genug dafür ist – sprich in arktischen Regionen, im Hochgebirge, an Nordflanken. Permafrost kann bis zu 100 Meter tief in den Boden reichen. Die Auftauschicht, also jene Schicht, die jedes Jahr im Sommer auftaut, kann einige Meter bis 10 Meter betragen.

Permafrost kommt auf ca. 25 Prozent der Landmasse der Nördlichen Hemisphäre vor – sogar am Meeresboden. In den Alpen nimmt der Permafrost dreimal die Fläche der Gletscher ein. Auf sogenannten „Hinweiskarten“ wird versucht, Permafrost darzustellen. Dabei handelt sich allerdings nicht um eine normale topografische karten, sondern dargestellt werden Wahrscheinlichkeiten. Wo die Farbe der Karte ins Dunkelrot geht, ist Permafrost sehr wahrscheinlich. Generell kann man sagen, dass bei uns in den Alpen Permafrost ab rund 2.500 Metern vorkommt, wobei Studien gezeigt haben, dass dies für die Slowenischen Alpen nicht unbedingt zutrifft, weil das Klima kontinentaler ist. Ausschlaggebend ist zudem immer die Klimazone.

↑ Was ist Permafrost?

Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.

Jedenfalls sieht man weltweit einen Trend dahingehend, dass der Permafrost auftaut. Schließlich beeinflussen Wetter und Klima den Permafrost: Im Jahreszyklus sieht man sofort Veränderungen – die Auftauschicht vergrößert sich, es kommt zu einer Schmelze am Permafrostspiegel. Sieht man sich ganze Dekaden an, ist die Verändert verzögert sichtbar – es kommt zu einer Deformation der Temperaturprofile und zu einer Reduktion des Wärmeflusses und der Inversion. Im Zeitraum von Jahrhunderten kommt es zu einem Gleichgewicht: Anstieg der Permafrostbasis oder sogar komplette Degradation des Permafrostes, Veränderung der Permafrostverbreitung und Anpassung der Oberflächenprozesse (Erosion, Boden, Vegetation etc.).

Ein ständiges Auftauen eines Felsblocks hat Konsequenzen. Wiederholte Gefrierprozesse erzeugen Eislinsen – ein Versuch im Labor kann dies gut nachweisen. Schlaglöcher auf der Straße entstehen auf die gleiche Weise. In der Arktis tauchen plötzlich Löcher auf, es bilden sich sogenannte Strukturböden im Thermokarst. Auch vertikale Eislinsen wurden beobachtet sowie sogenannte Palsen und Pingos. Das Auftauen des Permafrostes führt zudem zu großflächiger Erosion an arktischen Küsten.

„Permafrost im Gebirge unterscheidet sich

wesentlich von Permafrost in Polarregionen.“

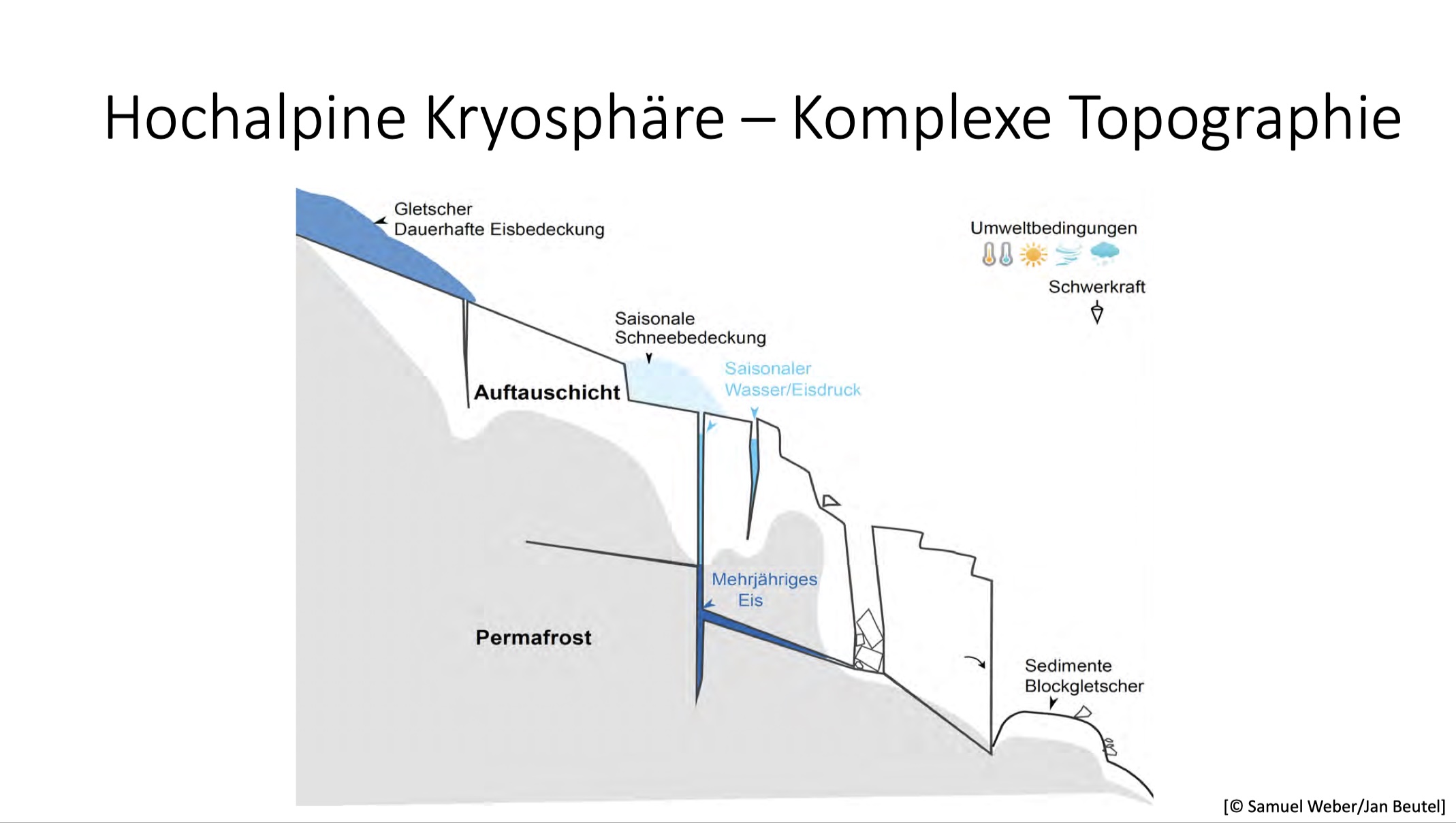

Im Gebirge ist es viel steiler, es gibt verschiedene Expositionen und Höhenstufen, alles ist viel kleinräumiger und die Variabilität ist hoch. Wasser dring in Ritzen und Klüfte ein, es kommt zu Gefrier- und Auftauprozessen. Umweltbedingungen und Schwerkraft zusammen verursachen in Folge Massenbewegungen.

↑ Auftauprozesse Permafrost im Gebirge.

Quelle: Aus der Präsentation von Jan Beutel.

Im Gebirge gibt es typische Landschaftsformen, die auf Permafrost hinweisen: hochalpine Felswände, Schutthalden, stark zerrissenes Gelände mit einem Mix aus Schutt und Felsen. Und natürlich Blockgletscher, die tatsächlich gefrorenen Boden mit mehr oder weniger Eis darstellen und sich unheimlich schnell talabwärts bewegen und dadurch die Permafrostgrenze nach unten verschieben. In der Schweiz weisen ca. 5 Prozent der Landesfläche Permafrost auf, in Österreich ca. 2 Prozent.

Die Interaktion zwischen dem vielfältigen Wetter und dem Klima spielt für den Permafrost im Gebirge eine zentrale Rolle: Schneidet man eine Bergspitze in der Mitte von Nord nach Süd durch, sieht man, das auf der Südseite die Permafrostgrenze natürlich weiter nach oben reicht, während die Nordwand bei entsprechender Höhenlage tatsächlich oft durchgehend von Permafrost durchzogen ist. Prognosemodelle zeigen, dass selbst auf der schattigen Nordwand des Matterhorns der Permafrost in den nächsten 200 Jahre stark zurückgehen wird.

Permafrost wird weltweit und auch in den Alpen überwacht und gemessen. Das Schweizer Überwachungssystem ist momentan sowohl operativ als auch organisatorisch weltweit führend. In Österreich fehlt dazu ein staatliches Mandat. Das gesamte Kryosphärenmonitoring (wozu die Gletschermessung zählt) wird hierzulande von „hochmotivierten Individuen mit ihrem Taschengeld“ betrieben. In der Schweiz gibt es über die Kryosphärenkommission von der Bundesregierung ein Mandat.

Zur Permafrostüberwachung werden 10 Meter tiefe Bohrlöcher gesetzt. Viele dieser Messstationen in der Schweiz zeigen, dass vielerorts die Bodentemperatur bereits an der 0-Grad-Grenze ist. Im Vergleich zur Temperaturmessung in den Alpen (ab 1860) gibt es die Permafrostmessung noch nicht so lange. Das älteste Bohrloch ist etwas über 30 Jahre alt.

Unter Beobachtung stehen vor allem Blockgletscher, die unglaublich komplex sind. Mit ihnen bewegen sich ganze Talflanken. Im Mattertal wurde dazu ein großes Forschungsprojekt gestartet, das alle rutschenden Blockgletscher oder größere andere Massenbewegungen beobachtet. Stationäre GPX auf den Felsplatten rutschen mit und fangen die Bewegung ein. Ziel ist die Erstellung von Modellen und Vorhersage, aber auch Wahrninstrumente für die Gemeinden zu entwickeln.

Seit Oktober 2022, sind Blockgletscher Geschwindigkeiten

als wesentlichen Klimavariablen (ECV) anerkannt.

Zunahme des Steinschlags in warmen Perioden

In Aig. Chamonix hat man alle Steinschlagereignisse von den 40er-Jahren bis heute kartiert und kann tatsächlich feststellen, dass die Absturzereignisse zunehmen. Damit versucht man, Computersimulationen zu füttern, um Sturzprozesse zu veranschaulichen.

Der Grund für Steinschlag ist Materialversagen. Mat hat dazu verschiedene Gesteinsproben mit ins Labor genommen, immer wieder gefroren und aufgetaut und beobachtet, wann der Stein bricht. Gleiche Versuche wurden bereits in den 70er-Jahren durchgeführt. Man weiß also schon jetzt, dass – je nachdem in welche Richtung man zieht – man 70 Prozent Festigkeitsverlust rein durch das Auftauen hat. Ausschlaggebend ist zudem die Wassersättigung des Gesteins sowie der Winkel, bei dem es zum Abbruch kommt.

REAKTIONEN UND ANPASSUNGEN

Die Anpassung an das Event am Piz Cengalo im Jahr 2014 und dann vor allem im Jahr 2017, bei dem auch Tote zu beklagen waren, ist immer noch am Laufen. Aktuell gibt es am Schweizer Bundesgericht einen Rekurs mit nicht nur einer Anklage gegen die Gemeindepräsidentin, sondern auch gegen Experten/Gutachter. Vier Personen in Summe sind wegen dem Kapitalverbrechen „Fahrlässige Tötung“ angeklagt. Eine schaurige Entwicklung.

Das zweite Beispiel ist der erste signifikante Felssturz in einem geöffneten Skigebiet – am Pitztaler Gletscher in Österreich Ende Oktober 2024 – auf eine geöffnete Skipiste. Zum Glück fand das Ereignis in der Nacht statt. Darüber wurde nur zögerlich informiert und auf Nachfrage gemauert. Dies ist ein unglaublicher Präzedenzfall in einem servicierten, haftbaren Raum. Sieht man sich die Luftbilder der vorherigen Tage an, sieht man durchaus, dass auch schon zuvor einige Steine heruntergekommen sind – sprich, es waren Vorzeichen zu sehen. In Zukunft stellt sich vielleicht weniger die Frage, ob man hier aufgrund der Schneebedingungen noch Skifahren kann, sondern vielleicht eher, ob die Betriebshaftpflichtversicherung über diese Sachen nachdenkt.

Fallbeispiele von Steinschlag, Fels- oder Gletscherbrüchen

in Form von Fotos und Videos sind jederzeit sehr willkommen!

Häufung von Alpinunfällen im Kontext Klimawandel

und die Beurteilung im gerichtlichen Verfahren

Walter Würtl und Peter Plattner

Alpin-Sachverständige Innsbruck

DEFINITIONEN

Wetter

… beschreibt kurzfristige atmosphärische Bedingungen an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es umfasst Temperatur, Niederschlag, Wind und andere meteorologische Elemente, die sich stündlich ändern können.

Witterung

… wird der allgemeine, durchschnittliche oder auch vorherrschende Charakter des Wetterablaufs eines bestimmten Zeitraums, von einigen Tagen bis Wochen bezeichnet.

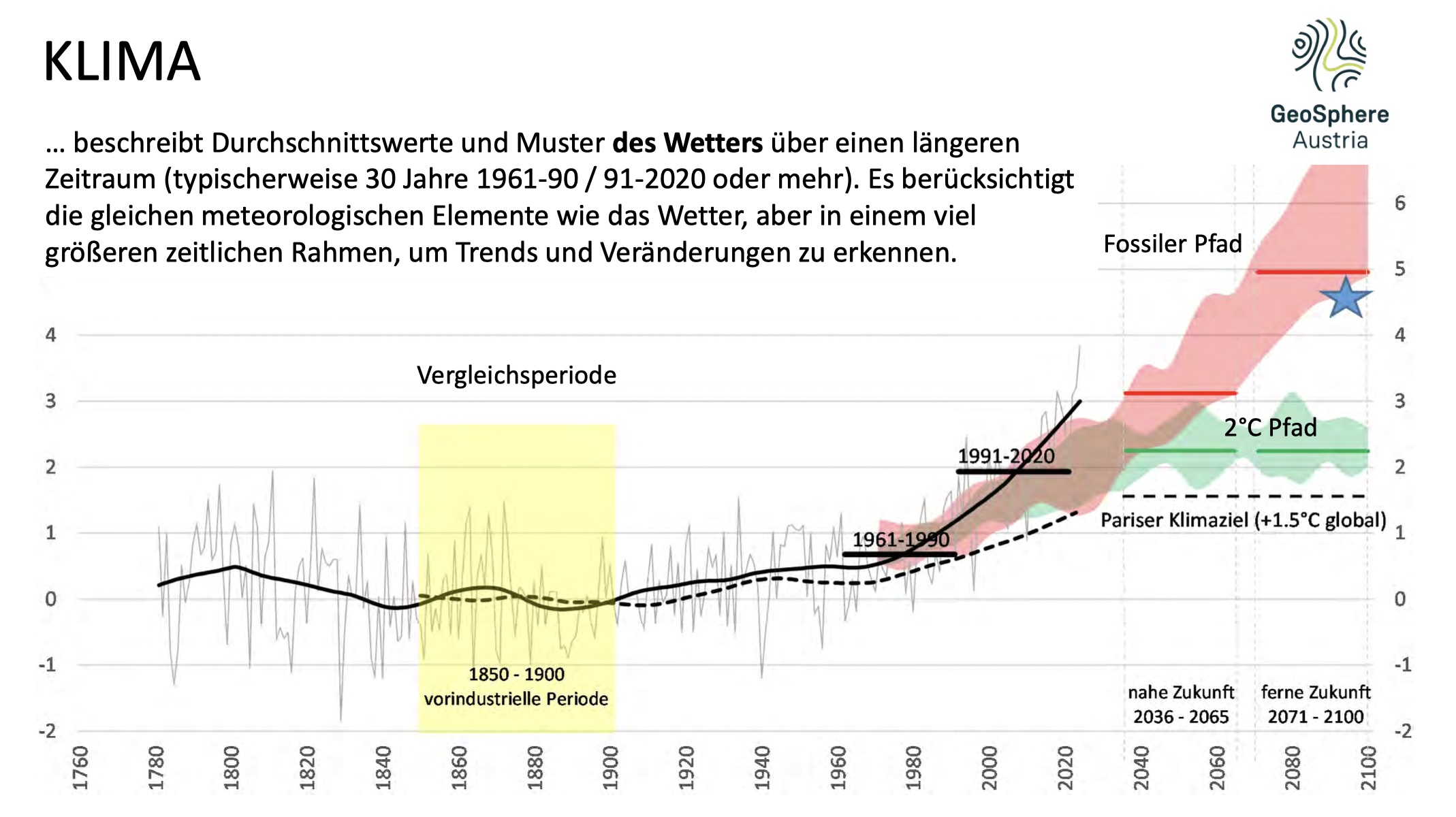

Klima

… beschreibt Durchschnittswerte und Muster des Wetters über einen längeren Zeitraum (typischerweise in 30-Jahren-Perioden z. B.: 1961-90 / 91-2020 oder mehr). Es berücksichtigt die gleichen meteorologischen Elemente wie das Wetter, aber in einem viel größeren zeitlichen Rahmen, um Trends und Veränderungen im Verhältnis zum jeweiligen Bezugszeitraum zu erkennen.

Fakt ist, die Temperatur nimmt aktuell zu.

Das Klima auf der Erde ist einem ständigen Wandel unterworfen. In den vergangenen Jahrmillionen ist es immer wieder wärmer und kälter geworden. Für uns Menschen ist aber vor allem die aktuelle Entwicklung von Bedeutung, da wir diese Veränderung hautnah miterleben.

Im Bereich des Brunnenkogels ist z. B. durch die Ausaperung des Gletschers ein tolles Klettergebiet mit Mehrseillängentouren in kompaktem Fels auf 3.000 m entstanden.

Beim Bergsteigen ist das Wetter entscheidend,

das Klima ist egal!

ELEMENTARE GRUNDLAGEN ZUM KLIMAWANDEL IN DEN BERGEN

Nichts desto trotz sieht man, dass die Temperatur überall auf der Erde stark nach oben geht. Dadurch kommen Nachteile auf uns zu, die man ansprechen muss. Die fünf wärmsten Winter der Messgeschichte liegen aller in der jüngsten Vergangenheit.

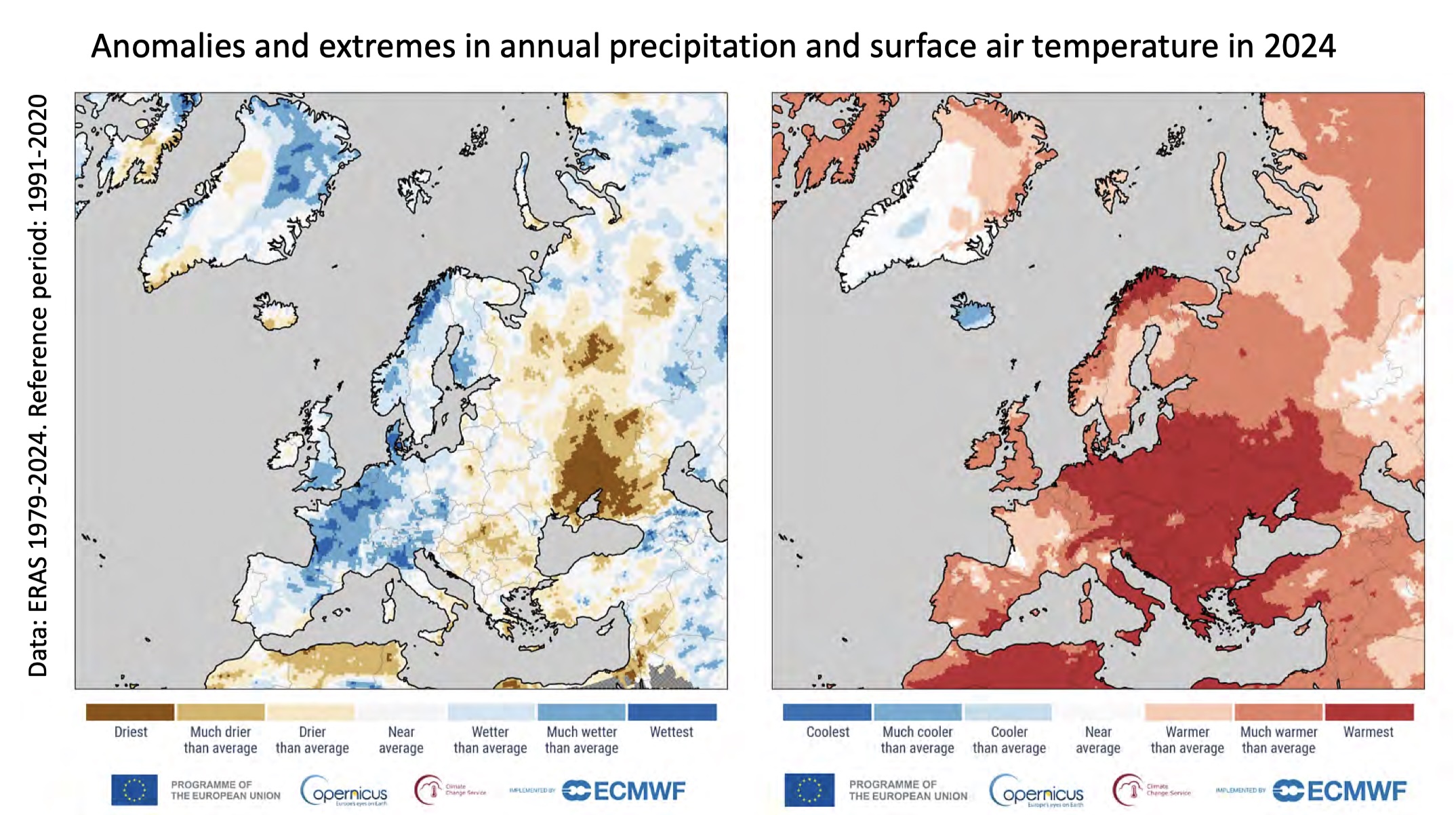

Die Bilder zeigen den Niederschlag und die Temperatur in Europa im Jahr 2024 im Vergleich zur Klimaperiode 1991 bis 2020:

↑ Quelle: Aus der Präsentation von Walter Würtl.

Das Jahr 2024 war global gesehen das wärmste je gemessene Jahr. Gleichzeitig war es in Mittel- und Nordeuropa auch sehr feucht, wobei die Schneetage in Mitteleuropa weniger waren als im Vergleichszeitraum – sprich Niederschlag fiel in niedrigen Lagen nicht in Form von Schnee, sondern als Regen. Ein Trend, der sich auch im langfristigen Vergleich zeigt – d. h. die subjektive Wahrnehmung, dass die Schneehöhen bzw. die Tage mit durchgehender Schneebedeckung abnehmen, täuscht nicht. Davon abgesehen nehmen aber Starkniederschlagsereignisse zu und zwar nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Heftigkeit – d. h. in kurzer Zeit fällt punktuell sehr viel Niederschlag, was zu Problemen führen kann – Stichwort „alpine Naturgefahren“.

Interessant ist auch ein Vergleich der Frosttage (T-minimum unter 0°C). Diese haben im Mittel um -13,8 auf 135 Tage abgenommen (ca. -10 %).

Eistage (T < 0°C) zeigen für die meisten bewohnten Regionen Österreichs eine Reduktion um 20 bis 40 Prozent.

Die Frost-Tau-Wechseltage haben dafür in Lagen über 1.500 m um bis zu 10 Tagen zugenommen, während sie in tiefen Lagen um etwa 12 Tage abgenommen haben. Genau diese Frost-Tau-Wechsel sind aber Gift für das Gestein: Wasser dringt in das Gestein ein und friert. Es entstehen Eislinsen, das Eis dehnt sich aus, wodurch es zur Frostsprengung kommt, und beim Wiederauftauen rutschten Blöcke im Bereich der Eislinsen ab.

Es gibt also Änderungen beim Wetter und beim Klima im Gebirge, die Auswirkungen auf uns haben:

- höhere Lufttemperatur (… mehr Energie in der Atmosphäre!)

- Zunahme von Frost-Tauwechseltagen im Gebirge > 1.500 m

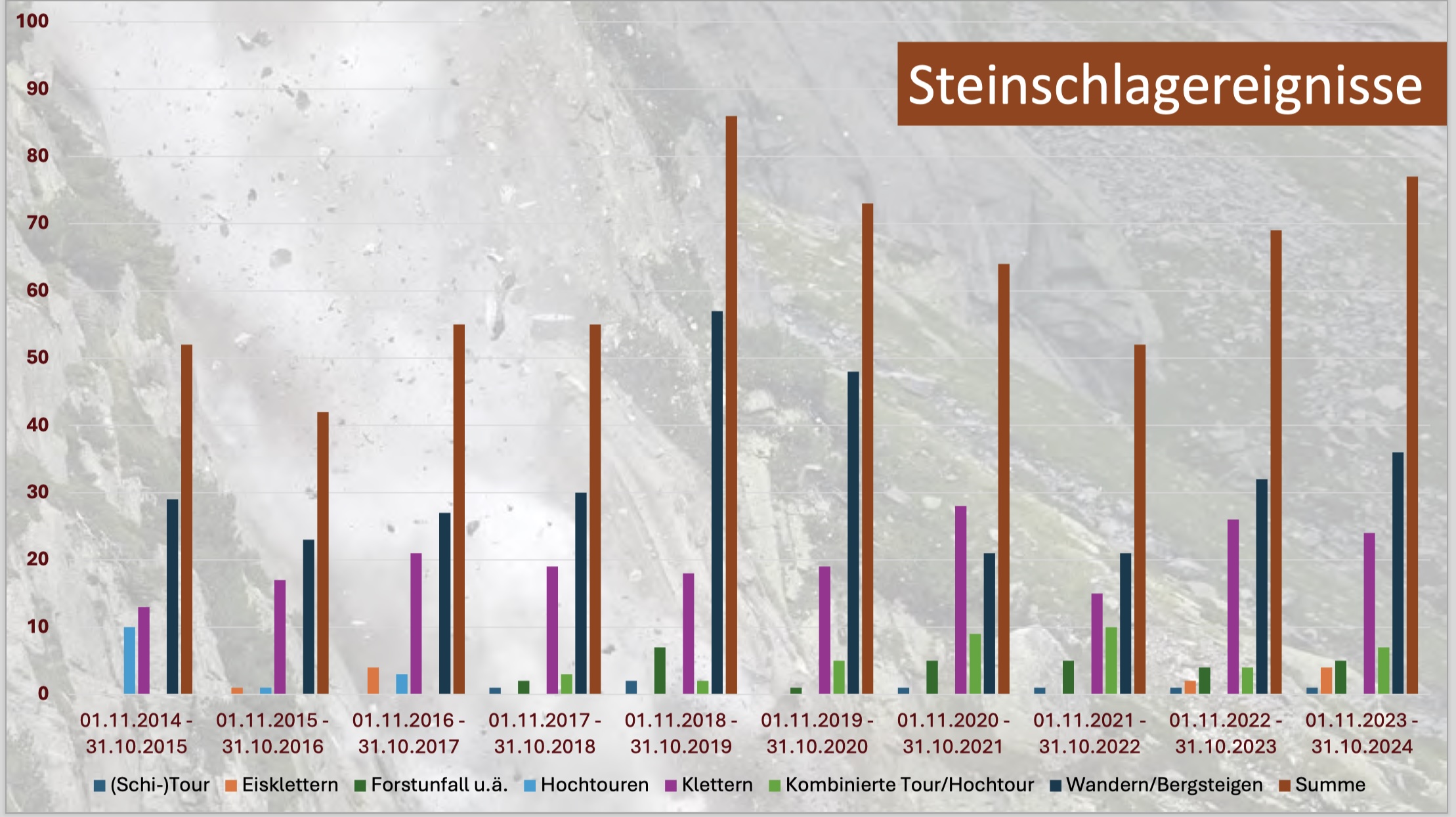

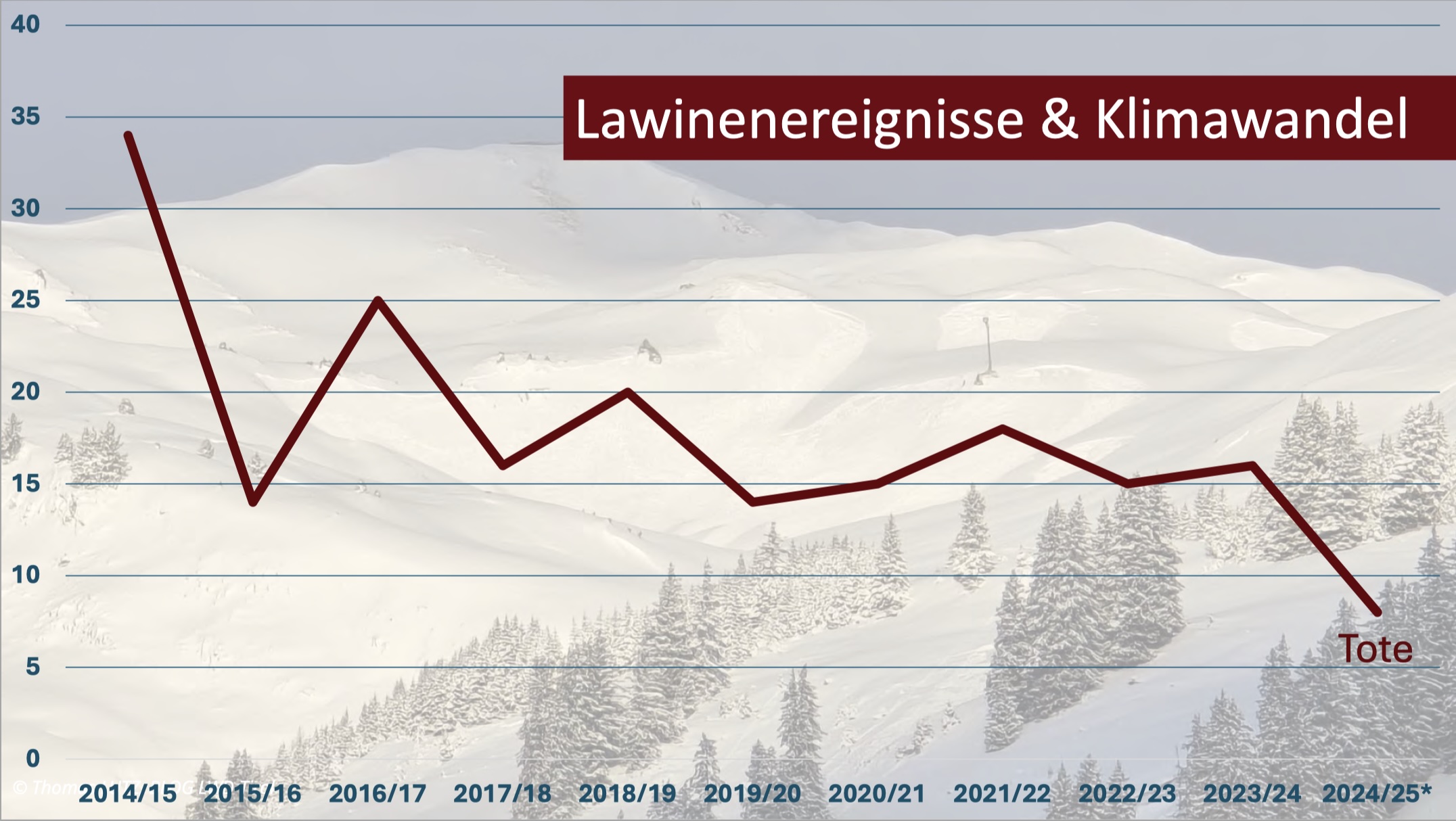

- weniger Schneetage, geringere Schneehöhen, steigende Schneefallgrenze – trotzdem „Starkschneeereignisse“