Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch

Dieses Interview ist in der Winterausgabe 2024/25 des ÖKAS Fachmagazins analyse:berg erschienen, welche druckfrisch bei uns im Haus ist!

Werde Abonnent von analyse:berg. So bekommst du die Magazine gleich nach Erscheinen bequem nach Hause geliefert und unterstützt gleichzeitig die Arbeit des ÖKAS.

Mitgestalten motiviert!

Interview mit Jörg Randl, neuer Leiter der Abteilung Bergsport beim ÖAV

Vom Wettkampfsportler über den Übungsleiter und Instruktor zum Polizei- und Zivilbergführer – sein Leben hat sich sowohl beruflich als auch in der Freizeit immer um eines gedreht: Berge. Jetzt leitet er den Bergsport beim ÖAV.

Ein Gespräch mit Jörg Randl.

Im Gespräch:

Jörg Randl

Leiter Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins

Interview:

Peter Plattner

↑ Jörg Randl nach dem Gespräch mit analyse:berg

Foto: argonaut.pro

Die Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins hat mit Jörg Randl seit 1. Dezember 2024 einen neuen Leiter. Der bisherige Werdegang des 42-jährigen Tirolers beeindruckt:

Bereits in jungen Jahren war der damals schon begeisterte Kletterer Mitglied in der Alpenvereinssektion Hohe Munde. In diese Zeit fallen auch seine ersten Erfahrungen im Wettkampfsport – im Sportklettern, wo er sowohl national als auch international in Europacup- und Jugendweltmeisterschaften erfolgreich war. Zusätzlich war Jörg im Berglauf, mit dem Mountainbike und dem Rennrad auf TransAlp-Rennen, Ötztal-Marathons usw. vorne mit dabei. Ebenso beim Skibergsteigen, welches damals wettkampfmäßig entstand. Zwei schwere Verletzungen vereitelten schließlich den weiteren Aufstieg in die internationale Elite.

Zeit also, alpine Ausbildungen zu absolvieren, wie den Übungsleiter Sportklettern I und II, sowie parallel zum Bundesheer die Aufnahmeprüfung zur Gendarmerie, deren Ausbildung er 2005 abschloss. In den Polizeiinspektionen Imst und Axams ging es weiter mit der Sonderausbildung Alpin zum Alpinisten, Hochalpinisten und weiter zum Polizeibergführer sowie zwischendurch mit dem Sportkletterinstruktor Breitensport und noch mit dem Zivilbergführer.

Seit 2018 war Jörg der Leiter der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) im Bezirk Innsbruck Land und Stadt. 2019 machte er die Ausbildung zum Flugretter und war die letzten Jahre mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ vom Stützpunkt Innsbruck aus im Einsatz. Aktuell hat er noch den Trainer für Allgemein- und Spezialköpertraining offen, den er nun parallel zum neuen Alpenvereinsjob abschließen möchte, sowie auch das Abschlussmodul zum Instruktor Sportklettern Leistungssport.

Von Kindheit an hat sich bei Jörg praktisch alles um das Thema „Berg“ gedreht, etwas das er heute auch in der Freizeit mit seiner Frau und seinem Sohn erlebt und weitergibt.

Wir haben ihn gefragt, warum er die Polizeiarbeit nun hinter sich lässt, warum er sich für den Abteilungsleiter Bergsport beim Alpenverein beworben hat und wie er in dieser Position seine Zukunft und die der ÖAV-Bergsportabteilung gestalten möchte.

a:b

Mit deiner Affinität zum Bergsteigen, deinem Hintergrund als AEG-Leiter und mit deinen Erfahrungen als Flight Operator bei der Libelle drängt sich eine Frage auf: Warum hast du zum Alpenverein gewechselt?

JR

Diese Frage wird mir in letzter Zeit oft gestellt, meine Antwort darauf ist: Viele Jahre lang bin ich zu Unfällen dazugekommen, habe sie aufgenommen, dokumentiert und zusammengefasst, meistens mit Abschlussberichten an die Staatsanwaltschaften. Ich habe gesehen, auf welch tragische Art und Weise Alpinunfälle ausgegangen sind, selbst in einem Gelände, in dem man das kaum für möglich hält. Man macht die Unfallerhebung und den Bericht und dann kommt gleich der nächste Einsatz und der nächste und der nächste. Es bleibt also keine Zeit zu überlegen, wo man mitwirken könnte, an welchen Stellschrauben zu drehen wäre oder welche Impulse man setzen könnte, damit der ein oder andere Unfall vermieden werden könnte oder weniger tragisch ausgehen würde. Zeit für Präventionsarbeit gibt es bei der Polizei nicht, auch wenn sie durch das Befüllen der Alpinunfallstatistik unterstützend mitwirkt, Rückschlüsse zu ziehen. Mehr ist es aber nicht.

Als die leitende Stelle in der Abteilung Bergsport des Alpenvereins ausgeschrieben war, habe ich für mich eine große Möglichkeit gesehen, im Bereich der verschiedenen Bergsportdisziplinen die Entwicklung mitzugestalten und im Besonderen im Sicherheitsbereich vermehrt tätig zu werden.

a:b

Du hast viele Unfälle mit schwerstverletzten und toten Personen gesehen. Hat dir das deine Freude am Bergsport nicht verdorben?

JR

Nein, im Gegenteil. So tragisch Unfälle oft auch ausgehen, können sie auch sehr lehrreich sein, weil man sieht, wie schnell etwas passieren kann und wie sehr es sich lohnt, sich mit Sicherheitsthemen auseinanderzusetzen, für sich selbst Schlüsse daraus zu ziehen und hoffentlich auch daraus zu lernen. Gerade bei Ereignissen mit einer schwerverletzten oder vielleicht sogar verstorbenen Person war mein Ziel immer, diese so gut aufzuarbeiten und zu dokumentieren, dass der Unfallhergang zum einen allgemein nachvollziehbar ist und zum anderen auch für die Hinterbliebenen diese Situation in der Verarbeitung auf gewisse Art und Weise greifbarer wird. Vor allem auch für die Angehörigen, die mit „Berg“ wenig am Hut haben, sah ich darin auch eine Unterstützung zur Verarbeitung.

a:b

Heute gibt es von zahlreichen Initiativen und Organisationen so viele Ausbildungsangebote zu allen alpinen Themen wie noch nie. Geht das in die richtige Richtung oder denkst du dir – gerade jetzt am Beginn deiner neuen Tätigkeit –, dass hier noch etwas fehlt? Planst du in den Ausbildungen neue, andere Schwerpunkte zu legen, oder läuft beim ÖAV alles gut, so wie es ist?

JR

Das ist keine einfache Frage, da sich zu all den Inhalten bereits viele Leute die Köpfe zerbrochen und versucht haben, die Informationen lehrplanmäßig in den verschiedenen Kursarten bestmöglich weiterzugeben.

Dennoch: Man kann Leute schulen, man kann sie unterstützen, man kann Angebote schaffen, aber zentral muss immer die Eigenverantwortung bleiben. Heutzutage muss man aufpassen, die Leute durch die Fülle an Angeboten und Informationen – auch in digitaler Form – nicht zu übersättigen, zu überfordern. Ich denke da z. B. an die Tourenplanung und die realistische Selbsteinschätzung. Sprich, sich nicht von 100.000 Posts und Videos anfüttern zu lassen, sondern klar und ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen: „Ist das wirklich etwas für mich? Entspreche ich dieser Tour in jeder Art und Weise? Habe ich tatsächlich genug Erfahrung?“ Dieses Thema würde ich gerne genauer angehen. Außerdem sollte man mit der Zeit gehen. Trailrunning und Speedhiking sind Bergsportdisziplinen, die immer stärker kommen und die man mitdenken muss.

„Man kann Leute schulen, man kann sie unterstützen,

man kann Angebote schaffen, aber zentral muss

immer die Eigenverantwortung bleiben.“

a:b

Das Schöne am Bergsteigen ist, dass es einfach ist. Mit wenig Aufwand kann man tolle Touren machen. Dazu gibt es ein paar wichtige Regeln, die mir bei der Einschätzung alpiner Gefahren helfen. Danach kommt man aber – vor allem beim Thema „Lawine“ – gleich in einen sehr wissenschaftlichen Bereich, der zweifelsohne spannend, für mich in der Praxis aber oft wenig hilfreich ist.

In der Ausbildung stellt sich für uns als Bergführer oft die Frage, was und wie viel wir weitergeben sollen. Hier gibt es zwei Richtungen: Noch mehr und genauer und am besten noch eine Online-Schulung mehr oder vor allem hinauszugehen, um mit einfachen Hilfestellungen selbst Erfahrungen zu sammeln. Welche ist deine Richtung?

JR

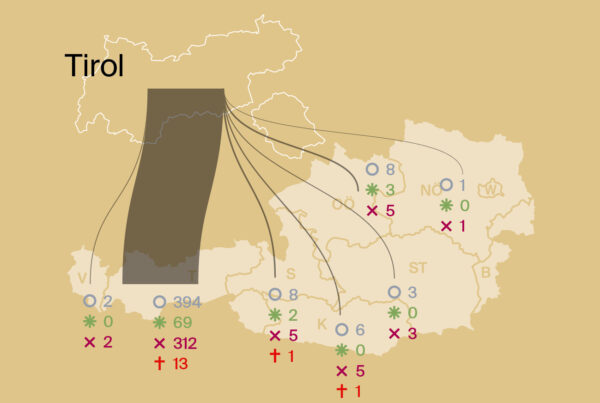

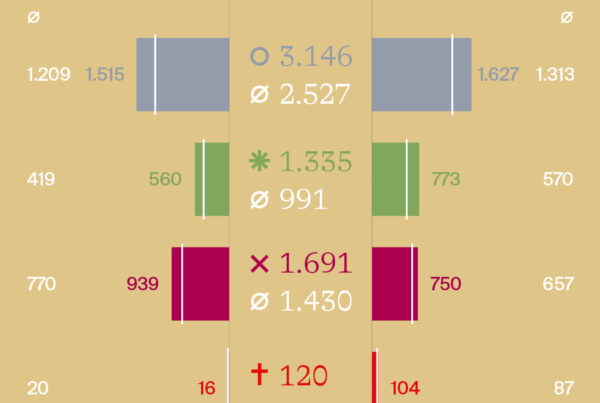

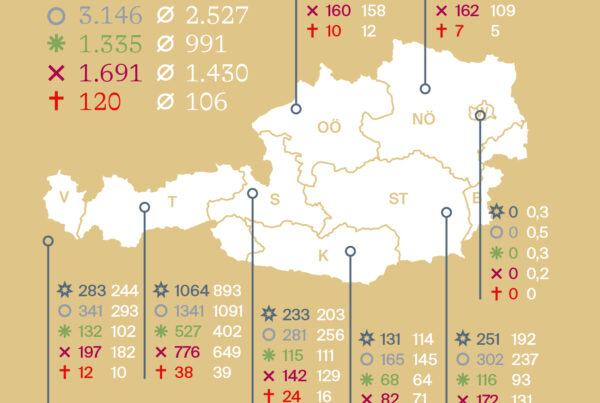

Ich bin der Meinung, dass man ein gutes Fundament an Wissen legen muss. Wenn das damit beginnt, irgendwo ein Online-Modul zu besuchen oder sich in einen Unterricht zu setzen, dann passt das – irgendwo muss man anfangen. Das A und O geschieht aber draußen in der Anwendung, darin die notwendigen Fähigkeiten in der Praxis zu lernen und zu üben. Bei der Kameradenrettung nach einem Lawinenabgang z. B. sind die ersten Minuten der LVS-Suche, des Sondierens, Ausschaufelns und der Ersten-Hilfe entscheidend. Auch, wenn heute mit dem Mobiltelefon rasch und effizient ein Notruf abgesetzt werden kann, zeigen auch eure Zahlen, dass diese Kameradenhilfe vor Ort funktionieren muss, um die Überlebenschancen eines Verschütteten hochzuhalten. Und darin muss ich gut sein, das muss ich in der Praxis unter Stress umsetzen können. Ich kann mich zwar entsprechend einlesen, ja, aber ich muss vor allem Erfahrungen sammeln, ich muss draußen vor Ort die Situation beurteilen können und handlungsfähig sein.

Doch nicht nur in einer Notsituation muss ich vom Kopf her situationselastisch bleiben, z. B. auch bei der Tourenplanung. Also nicht stur an Plan A festhalten, sondern wissen, dass es Tage gibt, die einen Plan B oder C notwendig machen – oder dass der Plan überhaupt nur noch der ist, umzudrehen und nach Hause zu gehen. Die Praxis draußen ist also sehr relevant und sehr wichtig.

a:b

Auch dazu gibt es zwei Meinungen: Die einen verlangen von jedem Bergsteiger eigenverantwortliches Entscheiden aufgrund seines Wissens, Könnens und seiner Erfahrung. Andere sind überzeugt, dass Regeln, Algorithmen und die KI dem Menschen am Berg überlegen sind. Das gipfelt dann in Diskussionen, ob jemand, der sich strikt an Empfehlungen, Prognosen und Berechnungen hält, auch bei einem Unfall juristisch und moralisch aus dem Schneider ist, weil er sich an alle Vorgaben gehalten hat.

JR

Meines Erachtens ist es zuerst einmal wichtig, Empfehlungen zu haben. Bei Regeln und Richtlinien besteht oft die Gefahr, dass Leute dann genau an dem Interesse haben, was nicht erlaubt ist. Es braucht jedenfalls die Möglichkeit, Informationen zu gewinnen. Wobei die Frage ist, mit wie viel Information die Leute auch tatsächlich umgehen können. Heute liest man sich den Text zum Lawinenlagebericht durch, dann den Text zur Wetterprognose, dann noch Tourenbeschreibungen oder in einem Onlineportal wie die Bedingungen vor fünf Tagen waren. Ich frage mich, wie viel die Leute überhaupt verarbeiten können. Was können sie speichern und wissen sie dann im Gelände wirklich noch, was dort überall drinnen stand? Für die Planung von zu Hause aus finde ich valide und aktuelle Informationen jedenfalls wichtig. Aber draußen vor Ort muss ich selbst aufmerksam sein, weil z. B. die Schneesituation doch anders ist als davor beschrieben und prognostiziert.

Hier gilt es dann, diese Informationen mit seinem Wissen, Können und seiner Erfahrung in die Praxis umzusetzen, d. h., im Gelände seine Entscheidungen zu treffen. Sich nur auf Regeln zu verlassen und zu glauben, damit „safe“ unterwegs zu sein, sehe ich nicht als eine gute Idee an.

a:b

Haben einige Bergsteiger das Selbstvertrauen verloren – oder wissen gar nicht –, dass sie solche Prognosen und Regeln overrulen dürfen? Nach dem Motto: Wenn der Wetterbericht gesagt hat, es regnet, dann laufe ich mit dem Regenschirm herum, auch wenn es gar nicht regnet.

JR

Das sehe ich auch so: Man muss sich vor Ort selbst ein Bild machen. Nur so kann man wachsen und daraus lernen, egal zu welcher Entscheidung das führt.

a:b

Der Alpenverein ist erfolgreich, in den letzten Jahren gab es einen stetigen Mitgliederzuwachs. Bergsteigen ist mittlerweile zum Breitensport geworden und das ÖAV-Alpinreferat wurde schon vor Langem in das Referat Bergsport umbenannt.

Böse Zungen behaupten, der Alpenverein sei inzwischen für alles da, außer fürs Bergsteigen. Ist es dein Ziel, die Mitglieder so zu servicieren, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu selbstständigen Bergsteigern zu entwickeln oder entspricht es der heutigen Zeit allen Bewegungshungrigen zu vermitteln, dass sie sich an Regeln halten und defensiv unterwegs sein sollen?

JR

Wenn man es als „servicieren“ bezeichnet, dann lautet die Antwort „sowohl als auch“. Wenn Leute gerne in die Berge gehen – in welcher Bergsportdisziplin auch immer, ob Wandern, Klettern oder Skitourengehen – und sich hier das erste Mal herantasten wollen, dann sollten sie Grundkenntnisse vermittelt bekommen. Diese müssen in einfacher Sprache gut aufbereitete sein, damit sie die Informationen auch aufnehmen und verwerten können. Im Rahmen von Alpenvereinstouren sollten sie dann mehr und mehr Erfahrungen sammeln.

In Summe sehe ich es als unsere Aufgabe, die Leute dahingehend zu unterstützen, dass sie laufend mehr Selbstständigkeit parallel zu ihrem jeweiligen Ausbildungstand erreichen und sich damit auch ehrlich und realistisch selbst einschätzen können. Sie sollen jedenfalls soweit kommen, zu wissen, welche Touren sie alleine gehen und welche Schwierigkeiten sie sich zutrauen können. Und folglich welche Unternehmungen ihre Kenntnisse übersteigen und bei denen es besser ist, eine geführte Alpenvereinstour zu wählen oder einen Bergführer zu buchen.

Es soll also in beide Richtungen gehen: Grundkenntnisse vermitteln und damit einen guten Start ermöglichen, aber auch die Möglichkeit bieten, Selbstständigkeit zu erreichen oder sogar so weit zu kommen, zu erkennen, wenn andere Hilfe brauchen und entsprechend helfen zu können.

„Man kann nur das gut weitergeben,

was man selbst auch wirklich verstanden hat.“

a:b

Welche Rolle spielen bei den Ausbildungen die Sektionen und welche der Hauptverein?

JR

Der Hauptverein sollte die Instrumente liefern, wie er das z. B. mit den „Sicher am Berg“-Tools bereits macht. Die Sektion ist in Folge der direkte Bezugspunkt zum Mitglied, das dort vielfach seine ersten Erfahrungen im Bergsport sammelt. Es braucht also kompetente und motivierte Tourenführerinnen und -führer, gute Alpinreferentinnen oder -referenten und ein weites Spektrum an Aktivitäten in der Sektion, um die verschiedenen Bergsportbereiche zeitgerecht – je nach Saison – anbieten zu können.

Die Mitglieder sollen z. B. die Chance haben, am Beginn der Wintersaison einen Kurs oder ein Update zum Umgang mit der Notfallausrüstung – vielleicht kombiniert mit einer kleinen Geländetour samt Spitzkehrentechnik – buchen zu können. Zwischen Hauptverein und den Alpinreferaten sowie den Tourenführern muss ein guter Austausch gewährleistet sein. Das Ziel der Bergsportabteilung muss es sein, die Sektionen so gut wie möglich zu servicieren, ihnen gute Unterlagen bereitzustellen, die sie selbst verstehen, damit sie die Inhalte auch weitergeben können. Schließlich kann man nur das gut weitergeben, was man selbst auch wirklich verstanden hat.

a:b

Es geht also darum, authentisch zu sein. Ich muss als Tourenführer nicht genau wissen, wie die Elektronik des LVS funktioniert, ich muss den Umgang damit gut vermitteln können. Nicht „We are the show“, sondern den Mitgliedern Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen und mit denen sie draußen gut arbeiten können?

JR

Als Lehrer im Rahmen der Ausbildungen bei der Alpinpolizei habe ich z. B. immer darauf bestanden, dass jeder mit einer Reepschnur einen Prusik legen kann. Mir war es wichtig, dass man mit den Grundwerkzeugen umgehen kann. Danach kann man darauf aufbauen, schauen, welche anderen Knoten und Klemmen es gibt, was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind und was für meinen Zweck gerade das Beste ist. Immer sollte ich, wie bereits erwähnt, situationselastisch bleiben können. Eine technische Grundinfo zum LVS, z. B. zur Frequenz oder den 3-Antennen, sollte ich einmal gehört haben, ja. Aber dann ist es wichtig, dass ich mein Gerät bedienen kann, dass ich in einem Notfall weiß, wie ich mit meinem Gerät bestmöglich agiere. Und natürlich, dass ich die Notrufnummer kenne, wie ich alleine oder mit meiner Gruppe effizient die Suche beginne usw. Ich bin für Einfachheit, solange diese gut und richtig vermittelt und auch angewendet wird.

a:b

In einer Sektion darf jeder eine Tour führen, es gibt keine verpflichtende Ausbildung dafür. Andererseits gibt es zahlreiche Ausbildungsangebote vom Übungsleiter bis zum Instruktor. Ist von dir gewünscht, dass jeder Tourenführer eine möglichst hochwertige Ausbildung absolviert, oder funktioniert es in der Sektion auch gut, wenn die Erfahrenen auch ohne formale Ausbildung mit anderen unterwegs sind?

JR

Mittlerweile ist es so, dass man als Tourenführer Übungsleiter sein muss. Jenen, die schon lange als Tourenführer tätig waren, hat man diesen angerechnet. Dass die Tourenführer eine Ausbildung haben, ist mir jedenfalls wichtig. Erstens sollten sie inhaltlich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis etwas weitergeben können – und das geht nur, wenn sie selber eine Ausbildung gemacht haben.

Abgesehen davon sehe ich das in einem größeren Zusammenhang: Wenn heute jemand beim Alpenverein die Ausbildung zum Übungsleiter macht, dann bekommt er eventuell auch Lust, eine Instruktorausbildung zu absolvieren und entwickelt sich weiter. Vielleicht endet das beim einen oder anderen auch – obwohl das nicht Ziel des Alpenvereins ist – bei der Bergführerausbildung. Oder jemand entwickelt ein Interesse in Richtung Bergrettung bzw. auch umgekehrt: Jemand, der bei der Bergrettung aktiv ist, aber bisher nicht beim Alpenverein war, bekommt Interesse, einmal einen Skitourenübungsleiter zu machen. Ich sehe das in Summe als Win-Win-Situation und hoffe, dass alle Ausbildungen letztendlich voneinander profitieren.

„Ich bin für Einfachheit, solange diese

gut und richtig angewendet wird.“

a:b

Wäre es dann nicht anstrebenswert, dass diese Ausbildungen alle aufbauend sind? Dass man nicht immer wieder die gleichen Inhalte neu machen muss, sondern die Kurse untereinander angerechnet werden – also ein modulares, aufbauendes alpines Ausbildungssystem?

JR

Das könnte man sich sicher überlegen. Ein Aspekt dabei ist sicherlich der zeitliche: Wenn jemand einen Instruktor macht und dann 15 bis 20 Jahre nicht mehr aktiv ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wieder etwas verfällt. Aber sonst, wenn man sich z. B. den Polizei- und den Zivilbergführer ansieht, dann werden hier sehr wohl gewisse Kurse angerechnet. Kurse anzurechnen ist also sicher eine Überlegung, die man aktiv diskutieren kann – auch unter dem Aspekt des zeitlichen Aufwandes. Ich bin kein Fan davon, dass zu viel Zeit zwischen den einzelnen Kursen liegt, weil sich das Rad schließlich auch weiterdreht.

a:b

Bei einigen großen Sektionen wird das ehrenamtliche Führen teilweise sehr ausgereizt. Während kleinere Ortsstellen nahezu kostenlos Ausbildungen und Touren für ihre Mitglieder anbieten, verlangen große Sektionen für die Leistungen ihrer Tourenführer dieselben Preise wie Alpinschulen, die nur Bergführer einsetzen. Siehst du hier ein Spannungsfeld und wo ist beim Alpenverein die Abgrenzung zwischen ehrenamtlichem und professionellem Führen?

JR

Diese Frage werde ich dir nicht beantworten, obwohl ich natürlich weiß, wovon du sprichst. Generell sollte ehrenamtlich auch ehrenamtlich sein und auch bleiben. Ich glaube auch, dass sich das ehrenamtlich geführte Angebot von Sektionen klar von den Angeboten von Bergführern und Alpinschulen unterscheiden sollte.

„Jeder hat seine Ausbildung, mit der er das machen sollte,

was er damit darf. Nicht mehr und nicht weniger.“

a:b

Man kann sich ja auch zusammentun, es gibt gute Möglichkeiten und Beispiele, bei denen ehrenamtliche und professionelle Führer gemeinsam unterwegs sind.

JR

Das sehe ich auch so, es gibt nicht nur einen Weg. Selbstverständlich kann ich z. B. eine Tourenwoche mit zwei Übungsleitern oder zwei Instruktoren anbieten, bei der noch ein oder zwei Bergführer dazu gebucht werden. Aber von der Abgrenzung her muss es eben klar sein, dass jeder das macht, was er auch darf und kann. Das darf man nicht vermischen und es sollte kein Spannungsfeld entstehen. Niemand sollte mehr sein wollen, als er tatsächlich ist und egal ob man als Tourenbegleiter, Tourenführer oder Guide bezeichnet wird – worüber man diskutieren kann –, darf es nicht passieren, dass eine dritte Person von außen diesen Tourenführer nicht mehr vom Bergführer unterscheiden kann.

Jeder hat seine Ausbildung, mit der er das machen sollte, was er damit darf. Nicht mehr und nicht weniger. Und die höchste Ausbildung ist nun einmal der Bergführer.

a:b

Oft hört man, dass Bergführer einem großen Druck ausgesetzt sind, der ihre Risikoentscheidungen beeinflusst. Kennst du das und gilt das auch für die Tourenführer der Sektionsangebote?

JR

Die Sektionen sollten ein realistisches Angebot anbieten, das zum jeweiligen Ausbildungsstand der von ihnen eingesetzten Tourenführer passt. Das klingt vielleicht ein wenig polizeilich, aber das bedeutet auch, dass die Toureninhalte und Schwierigkeiten angepasst sind. Keinesfalls sollen Programme entwickelt werden, bei denen die Tourenführer selbst schon Bauchweh haben. Als hauptberuflicher Bergführer will man aber natürlich versuchen, pro Saison seine Auslastung zu haben.

Zum Risiko kann ich von mir persönlich und aus meiner Sicht als Bergführer sagen, dass ich nie ein Problem mit selbstgemachtem Druck hatte. Wenn die Verhältnisse draußen nicht mehr passten und Zweifel entstanden, dann fällte ich eine entsprechende Entscheidung. Wie das für jeden Einzelnen ist, kann ich aber schwer beantworten. Generell glaube ich aber schon, dass die Bergführer und Bergführerinnen so weitsichtig sind und wissen, dass sie nicht zwingend immer abliefern müssen. Ich glaube, jeder versucht bei den jeweiligen Verhältnissen das Bestmögliche zu machen. Niemand geht absichtlich Risiken ein, die nicht mehr vertretbar sind. Niemand will, dass etwas passiert oder dass man nicht mehr nach Hause kommt.

a:b

Die Tourenführerinnen und -führer leisten eine sehr gute Arbeit, das zeigen alleine die geringen Unfallzahlen. Gibt es beim Alpenverein Nachwuchsprobleme beim ehrenamtlichen Führungspersonal?

JR

Wir bekommen in der Abteilung die Meldungen, wer welche Ausbildungen macht. Hier sehen wir deutlich, dass vor allem der Instruktor der verschiedenen Bergsportdisziplinen sehr beliebt ist. Ich denke, es ist wichtig, mit den Tourenführern und jenen, die Tourenführer werden wollen, gut zusammenzuarbeiten. Wenn man jemanden in seiner Gruppe hat, der entsprechendes Potenzial und Interesse zeigt, dann könnte man durchaus aktiv auf diese Person zugehen und sie dahingehend ansprechen, ob er oder sie nicht auch Interesse hätte, die Ausbildung zum Tourenführer zu machen. Also kein „Hinzwingen“, aber vielleicht schon ein „Schmackhaftmachen“.

In weiterer Folge könnte man diese Person durchaus ein wenig unterstützen, in der Ausbildung, aber auch materialtechnisch, mit Kleidung oder was auch immer, damit sie sich in dieser wertvollen Tätigkeit, die sie ehrenamtlich ausübt, auch wertgeschätzt fühlt.

a:b

Weil wir gerade von Ausbildungen reden: Es gibt verschiedene Lehrmeinungen von verschiedenen Institutionen. In letzter Zeit war es aber tw. innerhalb des Alpenvereins ein wenig schwierig, hier eine einheitliche Linie zu erkennen.

Z. B. vermittelt der ÖAV bei den Instruktorkursen die integrative Lawinenkunde, bei anderen Ausbildungen Stop or Go. Kann eine Institution auch zwei doch sehr unterschiedliche Lehrmeinungen vertreten oder müsste das Ziel sein, auf eine Linie zu kommen?

JR

Das werde ich dir auch nicht beantworten. Wir haben unsere Gedanken von Seiten der Abteilung. Ich denke aber, man sollte lehrtechnisch mit der Basis starten, den Leuten eine Art Basisausbildung zum Thema Risikobeurteilung bieten, damit sie ein Grundhandwerkszeug mitbekommen. Dann aber, wenn es in Form der Instruktorausbildung aufbauend weiter geht, sollte es das Ziel sein, ihnen noch mehr Wissen mitzugeben und auch in der Anwendung mehr zu vermitteln. Wenn du auf diese beiden Beispiele ansprichst, dann sollte in der Instruktorausbildung der integrative Ansatz jedenfalls miteinbezogen werden: in der Planung, in der Beurteilung des Geländes und des Einzelhanges und dann in der Reflexion ebenso. Eine Lehrmeinung zu überdenken, unterstütze ich durchaus, aber irgendwo müssen die Leute auch einen Einstieg finden.

„Ich sehe meine Arbeit jedenfalls als Teamarbeit:

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wächst,

wenn ein Mitdenken möglich ist.

Mitgestalten motiviert.“

a:b

Deine neue Arbeit klingt verdächtig nach Schreibtischjob. In deiner früheren Tätigkeit als AEG-Leiter der Alpinpolizei warst du viel draußen. Macht es dir Stress, dass du mehr vorm Rechner sitzen und mit den Mitarbeitern auch sehr viel Administratives erledigen wirst müssen, oder siehst du die Vereinsarbeit mit den vielen Sitzungen als Herausforderung?

JR

Ja, Sitzungen gibt es viele. Aber ich bin ja auch als Ausbilder für die Akademie tätig – nicht in der Arbeitszeit aber in der Freizeit. Oder auch wenn Videos produziert werden, schauen wir uns das draußen vor Ort mit den Leuten an. Ich sehe das jetzt vom Bürojob her nicht ganz so problematisch, vor allem nicht hinsichtlich der Tatsache, dass es ein 40-Stunden-Job ist.

Bei der Polizei ist es häufig so, dass sehr viele Stunden anfallen, in der Woche auch oft mehr als 40. Und als AEG-Leiter ist man schließlich auch nicht durchgehend nur draußen, sondern es müssen auch viele Bürotätigkeiten, wie Berichterstattung, Eingaben etc. getätigt werden – das ist die Arbeit im Hintergrund, die man nicht unmittelbar sieht. Dass man als Abteilungsleiter auch bei Sitzungen dabei ist, sich gedanklich austauscht, vor dem Rechner sitzt und Termine einzuhalten sind, bringt die Aufgabe mit sich und stresst mich nicht.

a:b

Wenn du fünf oder zehn Jahre vorausdenkst, was würdest du in dieser Zeit als Leiter der Bergsportabteilung des Alpenvereins gerne umsetzen?

JR

Aktuell bin ich noch in der Einarbeitung. Ein Ziel ist es aber – auch wenn es nicht unmittelbar messbar sein wird –, die Entwicklung so mitgestalten zu können, dass der ein oder andere schwere oder sogar tödliche Unfall tatsächlich vermieden wurde.

a:b

Darf Bergsteigen gefährlich sein, dürfen sich Menschen dabei verletzen und sterben oder ist jeder Alpinunfall einer zu viel?

JR

Wenn Leute am Berg unterwegs sind, wird es immer Unfälle geben, ein Restrisiko wird immer bleiben. Ob Bergsteigen gefährlich ist, hängt auch von der Schwierigkeit der Tour, den aktuellen Verhältnisse oder anderen Einflussfaktoren ab. Ich denke schon, dass Bergsteigen durch dieses Restrisiko immer eine gewisse Gefahr birgt. Abgesehen davon gibt es die Eigenverantwortung und jeder darf sein Risiko in beliebiger Art und Weise festlegen. Wenn also jemand die Free-Solo-Besteigung einer 500-Meter-Wand als sein Ziel definiert hat, dann darf er oder sie das tun – auch wenn die Konsequenz eines Fehlers oder ausbrechenden Griffes fatal sein wird. Solche Leute wird es immer geben, da kann man noch so viele Konzepte und Schulungen entwickeln.

a:b

Wie wichtig ist dir der Austausch und die Vernetzung mit anderen Vereinen und Organisationen, um am aktuellen Stand zu bleiben? Oder hat der Alpenverein als größter Verein hier auch die größte Kompetenz?

JR

Das ist mir sehr wichtig. Aktuell habe ich viele Termine, so dass mir gerade nicht viel Zeit fürs Netzwerken bleibt. Aber selbstverständlich bin ich der Meinung, dass es den guten inhaltlichen Austausch braucht. Ich poche allerdings darauf, dass dieser Austausch ehrlich und offen ist und nicht auf irgendeinen Vorteil oder Sonstiges abzielt. Wenn man nach außen hin etwas vertritt, dann sollte das abgestimmt sein und eine einheitliche Linie haben.

a:b

Kann man mit dir über Dinge streiten und derjenige, der die besseren Argumente vorbringt, gewinnt?

JR

Ja, das glaube ich schon. Wenn die Argumente gut sind, kann es aber passieren, dass ich ab einem gewissen Punkt nichts mehr sage. Das hat aber damit zu tun, dass ich dann versuche, reflektiert zu sein und die ganze Situation noch einmal zu betrachten. Wenn es sich um eine angespannte zwischenmenschliche Situation handelt, versuche ich diese als dritte, außen stehende Person zu sehen. Bei fachlichen Diskussionen sollte jeder mitreden und seine Argumente vorbringen dürfen. Ich sehe das auch innerhalb der Abteilung so. Es soll ein „Wir“ sein, in dem wir uns austauschen und jeder mitreden kann. Keinesfalls will ich, dass hinterrücks etwas gemacht wird und man dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Ich sehe meine Arbeit jedenfalls als Teamarbeit: Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wächst, wenn ein Mitdenken möglich ist. Mitgestalten motiviert.

Das Gespräch wurde von Christina Schwann verschriftlicht.

Dieses Interview ist in der Winterausgabe 2024/25 des ÖKAS Fachmagazins analyse:berg erschienen, welche druckfrisch bei uns im Haus ist!

Werden Sie Abonnent von analyse:berg. So bekommen sie die Magazine gleich nach Erscheinen bequem nach Hause geliefert und unterstützen gleichzeitig die Arbeit des ÖKAS.

Links & Publikationen:

- Dieser Beitrag ist im ÖKAS Fachmagazin analyse:berg Winter 2024/25 (Betrachtungszeitraum: 01.11.2023 bis 31.10.2024) erschienen.

- Chefredakteur: Peter Plattner (peter.plattner@alpinesicherheit.at)

- Abo Magazin analyse:berg Winter & Sommer

- Alpin-Fibelreihe des Kuratoriums

- Alpinmesse / Alpinforum 2024

- Kontakt ÖKAS:

Susanna Mitterer, Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Olympiastr. 39, 6020 Innsbruck, susanna.mitterer@alpinesicherheit.at, Tel. +43 512 365451-13