Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch

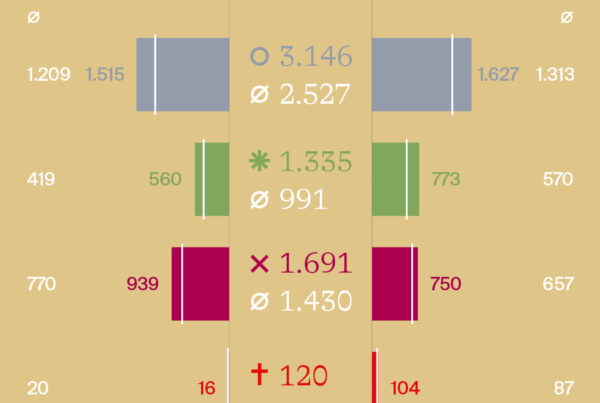

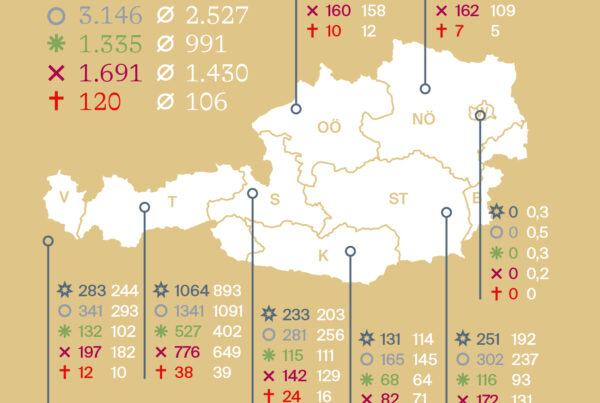

Mehrere Dinge sind beim Bergwandern seit Jahren bekannt: Erstens ist Wandern/ Bergsteigen bei Einheimischen und Urlaubern die beliebteste Betätigung im Gebirge. Zweitens liegt es mit Riesenvorsprung auf Platz 1 der Bergsportdiziplinen mit den meisten Toten (in Österreich im Mittel 106, gefolgt von Piste/Skiroute mit 29 Toten). Drittens ist es auch jene Alpinsportart mit den meisten unterschiedlichen Schwierigkeitsangaben – nicht nur in den verschiedenen Alpennationen, nein, auch innerhalb von z. B. Österreich gibt es je nach Bundesland verschiedene offizielle Klassifizierungen, die nicht über die Landesgrenze hinausgehen. Sogar Experten verlieren hier den Überblick und haben ebenso wenig Durchblick, wie die Bergwanderer selbst. Die gute Nachricht: Im Rahmen des aktuell noch laufenden Interreg-Projektes DIGIWAY wurden – endlich – länderübergreifend und neutral zahlreiche verschiedene Wegeklassifikationen studiert, verglichen und gegenübergestellt. Nicht, um etwas neu zu erfinden, sondern um den Ist-Zustand darzustellen und einen für alle Nutzergruppen praxistauglichen Vorschlag für eine objektive und faktenbasierte Gegenüberstellung zu erarbeiten. Walter Würtl und Peter Plattner berichten für das Projektteam.

Walter Würtl

Alpinwissenschafter,

Sachverständiger, Bergführer

Peter Plattner

Fachautor, Sachverständiger,

ergführer

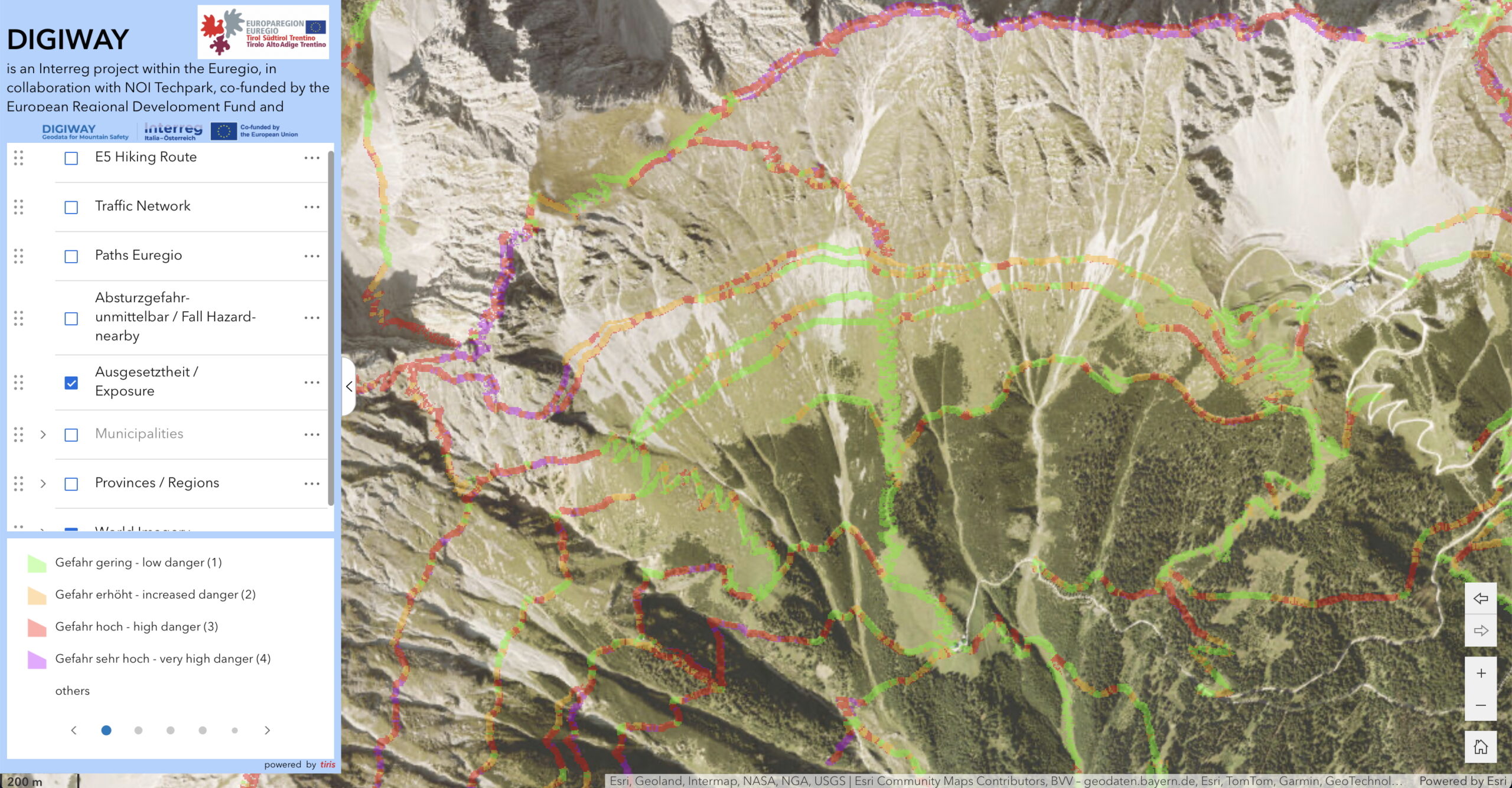

„DIGIWAY – Geodaten für Sicherheit am Berg“ ist ein Interreg-Projekt, in dem eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Landes Tirol (Gruppe Forst/Landschaftsdienst, Sportabteilung) einen Vergleich von Wegeklassifikationen durchgeführt und ein System zur Beurteilung von technischer Schwierigkeit bzw. Gefährlichkeit (Konsequenzen) entwickelt hat. Ausgearbeitet wurden die Inhalte von Lucia Felbauer, Klaus Pietersteiner, Christoph Kovacs, Christoph Höbenreich (alle Land Tirol) bzw. Walter Würtl und Peter Plattner (LO.LA Peak Solutions GmbH).

Mehr zu diesem Projekt auf europaregion.info.

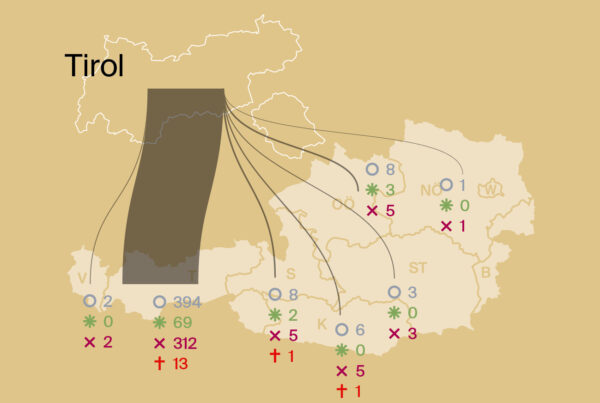

Betrachtet man die ÖKAS-Unfallstatistik – noch unter dem Eindruck der tödlichen Unfallserie auf Österreichs Wanderwegen im Frühling und zu Sommerbeginn 2025 – wird schnell klar, wo Maßnahmen zu alpiner Unfallprävention am wirkungsvollsten umgesetzt werden könnten bzw. dringend notwendig sind. Von den 303 Alpintoten im letzten Betrachtungszeitraum (01.11.2023 bis 31.10.2024) verunglückten 120 beim Wandern: 40 Prozent aufgrund von Herz-KreislaufStörungen, 26 Prozent durch Sturz/Stolpern/Ausgleiten und 24 Prozent stürzten tödlich ab.

Schnell wird dann bei den sogenannten Unfallanalysen gebetsmühlenartig von mangelndem Können, schlechter Vorbereitung und fehlender Eigenverantwortung gesprochen. Das stimmt, nur ist es schwierig diese Punkte in einer Tourenplanung zu berücksichtigen, wenn es keine einheitlichen und konsistenten Bewertungen für Wander- und Bergwege gibt und/oder in der Planung nicht auf die verlässlichen Einschätzungen der Wegehalter zurückgegriffen werden kann.

In der Praxis muss man sich auf die mehr oder weniger zutreffenden Beurteilungen in Tourenplattformen – oder in der Führerliteratur – verlassen, sowohl was die Wegführung (Geometrie des Wegverlaufs) als auch die Wegeklassifikation (Einteilung Schwierigkeitsklassen) betrifft.

Werden aber weder die zu erwartenden Anforderungen mit ihren Schwierigkeiten (Eintrittswahrscheinlichkeit) noch die möglichen Konsequenzen (Schadensausmaß) gut kommuniziert, kann in der Planung kein Risiko (Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß) ermittelt werden. Niemand kann dann von einem Wanderer erwarten, eigenverantwortlich unterwegs zu sein. Denn Eigenverantwortung kann nur jemand übernehmen, der auch weiß, worauf er sich einlässt!

Eine (fast) babylonische Sprachverwirrung

Tatsächlich ist es kaum zu glauben, dass es im Bereich des Wanderns und Bergsteigens keine allgemein gültigen Klassifizierungen oder Schwierigkeitsbewertungen gibt. Was beim Klettern oder auf Klettersteigen völlig selbstverständlich ist, nämlich, dass es objektive, allgemein angewandte und vergleichbare Bewertungssysteme gibt, ist es beim Wandern und Bergsteigen ein unüberschaubares Stückwerk mit mehr oder weniger regionaler Gültigkeit. Dabei findet man offizielle (amtliche) Einteilungen auf gesetzlicher Basis ebenso wie Klassifikationen von alpinen Vereinen, Empfehlungen von Tourismusregionen oder „selbstgestrickte“ Bewertungen in den verschiedenen Tourenportalen.

Die Qualität ist dabei ziemlich variabel und reicht von sehr differenzierten und komplexen Systemen bis hin zu vielfach völlig ungeeigneten Versuchen, etwas Struktur in das Tourenangebot zu bringen. Wobei in diesem Zusammenhang „komplex“ nicht gleichbedeutend mit verständlich und gut ist!

Die Wahrheit ist, dass selbst erfahrene Wanderer und Bergsteigerinnen oft ins Grübeln kommen, wenn sie sich in der Vielzahl der angebotenen Klassifikationen zurechtfinden sollen. Kein Wunder, denn Bezeichnungen, Symbole und Farbcodes sind nicht einheitlich und so wird derselbe Wander- oder Bergweg je nach Region, Entwicklung, Urheber oder Marketingstrategie völlig unterschiedlich dargestellt und beschrieben. Diese babylonische Sprachverwirrung sorgt dafür, dass selbst gut gemeinte Warnhinweise und Empfehlungen unscharf oder missverständlich bleiben.

„Bereits 1984 beschloss die Tiroler Landesregierung die erste Richtlinie zur Schwierigkeitseinteilung des alpinen Wegenetzes und die Einführung des Tiroler Bergwege-Gütesiegels. Darauf aufbauend wurde 2000 das Tiroler Wander- und Bergwegekonzept erlassen. Seine Einfachheit und Klarheit haben sich bewährt. 2020 initiierte das Land Tirol das innovative Risikobewertungswerkzeug RAGNAR. Um das Bewusstsein um die Anforderungen und Gefahren auf Bergwegen weiter zu schärfen und grenzübergreifend vergleichbar darzustellen, hat das Land Tirol 2024/25 das Euregio-Projekt DIGIWAY initiiert und federführend mit den Systempartnern und mit Unterstützung von Experten umgesetzt. Die dabei erarbeitete Vergleichssystematik und die Ausgesetztheits- bzw. Absturzkonsequenzenkarte sind ein weiterer von Tirol ausgehender Meilenstein als Planungshilfe und zur Hebung der Sicherheit beim Bergwandern.“

Christoph Höbenreich, Bergsportsachverständiger im Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Sport

Die Vergleichstabelle