Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Tschechisch Englisch Polnisch

Das ABCDE-Schema ist eine im Rettungsdienst verwendete standardisierte Methode, um einen Notfallpatienten zu beurteilen und zu behandeln. In angepassten Varianten wird es auch Laien- und Ersthelfern vermittelt, um die ersten relevanten Erste-Hilfe-Maßnahmen setzen zu können, bis professionelle Hilfe vor Ort ist. Auch im alpinen Bereich wird dieser Algorithmus von immer mehr Organisationen geschult. Ein Mitgrund für diese Entwicklung im deutschsprachigen Raum ist Philipp Dahlmann. 2017 begann er und sein Autorenteam in der Zeitschrift bergundsteigen mit einer 13-teiligen (!) Erste-Hilfe-Serie ein Plädoyer für die Verwendung dieses Schemas für Bergsteigerinnen zu veröffentlichen. Bei diesen potenziellen Ersthelfern kam das Schema gut an – endlich hatten sie einen verständlichen Algorithmus, den sie abarbeiten konnten –, in der Fachwelt zunächst weniger: Zu kompliziert, zu komplex und überhaupt, werden da teilweise Dinge empfohlen, die von den Fachgremien so nicht beschlossen wurden. Stimmt, denn für uns Bergsteigerinnen und Bergführer gibt es keine Fachgremien, die sich Gedanken machen, wie wir im Gelände mit einem Verletzten umgehen. Inzwischen haben sich – fast – alle wieder lieb und arbeiten gemeinsam und konstruktiv. Allerdings gibt es immer noch kein xABCDE-Schema, das genau für Bergsteigerinnen und ihren Anforderungen gemacht wurde. So haben wir Philipp, der auch ÖKAS-Expertenmitglied ist, gebeten, ein solch maßgeschneidertes Schema zu formulieren und zu begründen. Das war längst überfällig und in analyse:berg wird das Autorenteam Katharina Helm und Philipp Dahlmann in den nächsten Ausgaben die einzelnen Punkte thematisieren. Doch starten wir zunächst mit einem Überblick über xABCDE.

Katharina Helm

NotSan HEMS und Praxisanleiterin (Deutschland),

B.Sc. Student Rettungspädagogik, PHTLS Instruktorin,

Trainerin in der ADAC HEMS Academy

Philipp Dahlmann

Dipl. Rettungssanitäter (Schweiz),

Post-Doc im Bereich Rettungswissenschaften

Vorab: Zielgruppe dieses Beitrages sind ÖKAS-Mitglieder und analyse:berg Leserinnen.

Wir gehen davon aus, dass diese bereits alpine Erste-Hilfe-Ausbildungen genossen haben und neugierig sind, Hintergründe zu verstehen und Dinge weiterzuentwickeln. Gemäß dem ÖKAS-Motto: „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ (Marie von Ebner-Eschenbach).

Was ist xABCDE?

Um diese Frage zu beantworten, stellen wir die relevantesten Veröffentlichungen und deren Kernaussagen kurz vor:

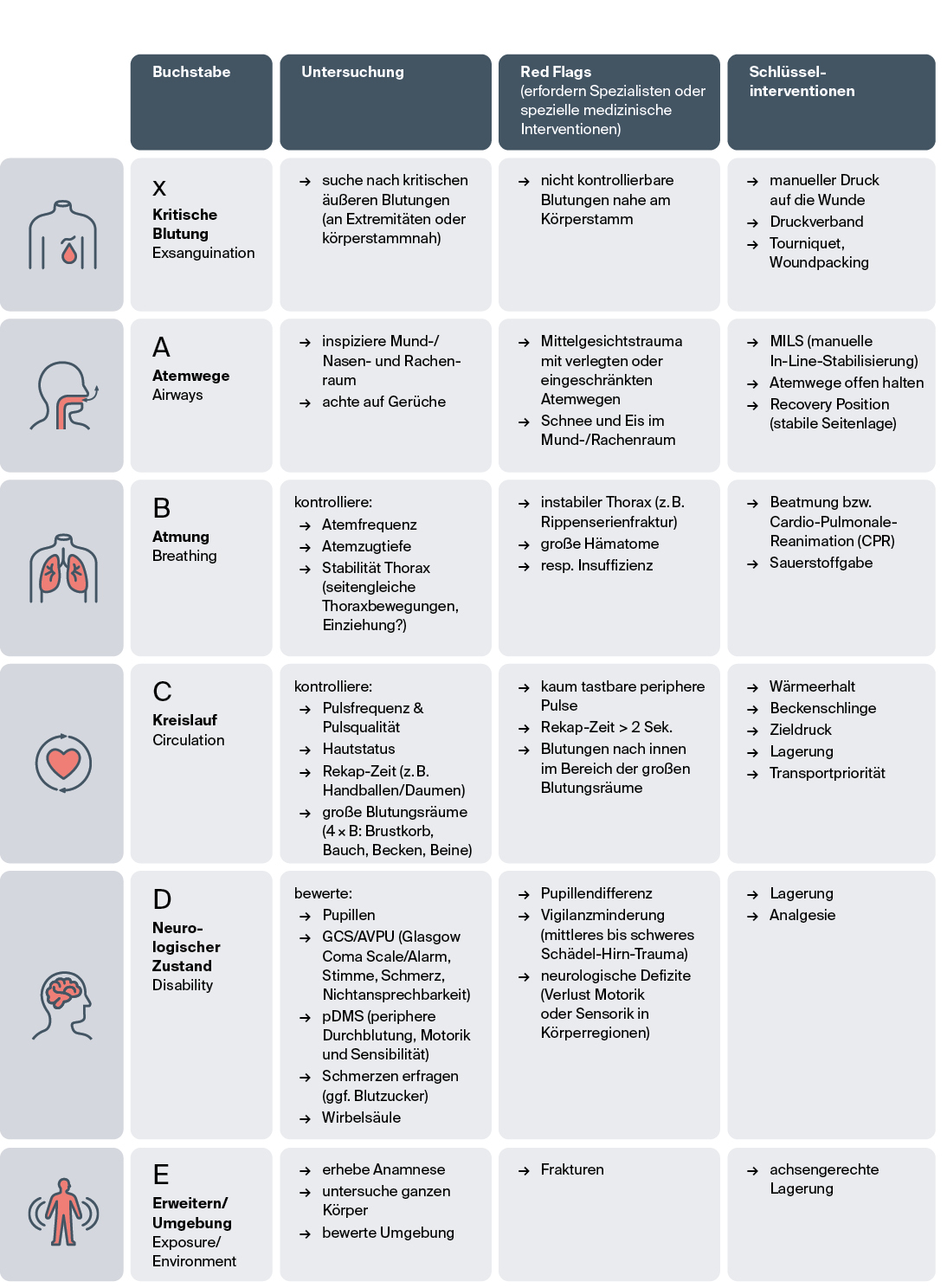

xABCDE ist ein Schema in Akronymform, welches eine strukturierte und standardisierte Untersuchung und Versorgung ermöglich. Es ist für einfache und komplexe Ereignisse bzw. Notfälle gleichermaßen geeignet, um nichts zu vergessen oder zu übersehen. Dabei ist es bereits priorisiert.

👉 Schmid, B., Sauer, F. & Busch, HJ. Präklinische Ersteinschätzung am Einsatzort. Bundesgesundheitsblatt. 65, 979–986 (2022), https://doi.org/10.1007/s00103-022-03582-3

xABCDE ist eine Hilfestellung, um strukturierte Diagnostik und Therapie am Patienten zu machen.

👉 Peran, D., Kodet, J., Pekara, J. et al. ABCDE cognitive aid tool in patient assessment – development and validation in a multicenter pilot simulation study. BMC Emergency Medicine 20, 95 (2020), https://doi.org/10.1186/s12873-020-00390-3

xABCDE ist das Fundament bzw. die Grundlage für die effiziente Patientenversorgung. Es vereinfacht die interdisziplinäre Kommunikation, weil es sowohl prä-/außerklinisch als auch innerklinisch verwendet wird.

👉 Müller, HJ., König, H. & Prescher, T. Arbeitsprozessorientierung in der Berufsausbildung von Notfallsanitäter/ innen. Notfall Rettungsmedizin 23, 1–15 (2020), https://doi.org/10.1007/s10049-019-0612-2

Das xABCDE Schema ist empirisch bestätigt, hat somit eine Evidenz.

👉 Thim T., Krarup, Grove, Rohde, Løfgren B. Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. International Journal of General Medicine, Vol. 5 (2012), https://doi.org/10.2147/IJGM.S28478

Warum macht xABCDE Sinn?

Notfallsituationen im alpinen Bereich stellen Privatpersonen, Rettungskräfte und medizinisches Personal vor komplexe Herausforderungen. Das Gelände, die allgemeinen Verhältnisse und aktuellen Wetterbedingungen erschweren den Zugang zum Verletzten und oft sind die verfügbaren Ressourcen limitiert.

Stress und Unsicherheit in Notfallsituationen können zudem dazu führen, dass wichtige Maßnahmen in der Patientenversorgung übersehen werden. Ein strukturierter und einfacher Handlungsrahmen wie das Akronym xABCDE hilft, standardisiert vorzugehen und freie kognitive Ressourcen im Handeln zu behalten und sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

Das Schema bietet die Möglichkeit, sowohl einfache als auch komplexe Situationen zielgerichtet abzuarbeiten, da es bereits die einzelnen Körperregionen nach ihrer Dringlichkeit priorisiert. Zudem wird durch diese Struktur sichergestellt, dass keine wesentlichen Aspekte übersehen oder vernachlässigt werden (Peran, et al. 2020 und Schmid, Sauer, Busch 2022).

Mithilfe des xABCDE-Schemas kann bei einer Situationsänderung einfach wieder von vorne bei A angefangen werden. Gerade bei einem Patienten, der während der Versorgung kollabiert bietet dies Handlungssicherheit (ERC-Guidelines).

Gleichzeitig fördert das standardisierte Vorgehen die interdisziplinäre Kommunikation zwischen prä-/außerklinischen und klinischen Akteuren, da das Schema universell angewendet wird (Müller, König und Prescher 2020). Auch hinsichtlich Ersthelfern und Ersthelferinnen (Kameradenrettung, BLSKräften wie bspw. Pisten- oder Bergretterinnen) und ALSKräften besteht eine gemeinsame Sprache, was im Besonderen für die Übergabe sehr wichtig ist.

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Anwendung des Schemas im Kontext von Alpinunfällen und dessen Nutzen als intuitive Handlungsanleitung.